Arriva la prima donna artista nella collana di fumetti dedicati alle biografie d’arte di Centauria: si tratta della celebre Princess of polka dots – la principessa dei pois, la giapponese Yayoi Kusama. A disegnarne la vita nel graphic novel è Elisa Macellari, illustratrice e fumettista di origini thailandesi, che abbiamo raggiunto per parlare di questa figura pop estremamente più complessa di quello che la sua arte possa trasmettere in apparenza.

Da «Papaya Salad» – che raccontava la storia di un suo prozio – alla storia dell’artista giapponese Yayoi Kusama. Di nuovo oriente e di nuovo una storia biografica. A parte un’autobiografica fascinazione per l’oriente, cosa ti ha portata verso Yayoi Kusama?

Amo l’oriente, ma ancora di più le contaminazioni culturali. Sia in Papaya Salad che in Kusama i protagonisti vivono tra est e ovest, a cavallo tra due mondi. Sono storie di crescita in cui il racconto parte dall’infanzia vissuta ad oriente, che segna profondamente l’identità dei personaggi, per arrivare alla loro maturità in occidente. Ho trovato una stessa dinamica, un percorso comune che torna al luogo di origine. Lo sento un tema caro alla mia storia familiare e credo che in questo momento di barriere e confini sia importante dare attenzione a racconti che connettono e non che dividono. Prima di fare l’illustratrice, ho lavorato in un museo e in una galleria d’arte contemporanea ma ho conosciuto l’opera di Kusama in modo più approfondito nel 2011, quando ho visitato una sua retrospettiva al Museo Reina Sofia di Madrid. Questa minuta donna giapponese mi ha subito affascinato e ho scoperto un vissuto ricchissimo dietro alla sua produzione artistica. Oggi conosciamo le installazioni più spettacolari, ma c’è molto altro.

Kusama ha raccontato molte volte l’episodio allucinatorio dei fiori, che segna il suo fragile equilibrio psichico sin dall’infanzia e che influenzerà tutta la sua carriera. L’episodio apre anche il suo libro, donandogli un incipit di forti contrasti: l’innocenza della bambina contro la voluttà dei fiori, la sua serenità contro la loro aggressività-contrasti che tu sottolinei con l’uso dei colori. Cos’è la poesia che Yayoi canticchia e come hai costruito questa sequenza fondamentale?

La scena iniziale del libro mostra l’artista bambina che sente parlare dei fiori. Mi è sembrato l’episodio giusto per far entrare il lettore nel mondo di Kusama. L’apparente naturalità del paesaggio della prima immagine, in un Giappone rurale alla fine degli anni ’30, cambia improvvisamente e lascia spazio ad una realtà distorta. La canzone che canta Yayoi è una licenza poetica. Si tratta di una filastrocca giapponese dal significato criptico che si chiama Kagome Kagome, in cui le parole giocano sui contrasti di senso (la notte dell’alba, chi è davanti alla schiena). Il senso di straniamento è immediato e capiamo subito che il mondo visto dagli occhi di Kusama non è convenzionale; inoltre i fiori, le zinnie e le violette, così voluttuosi e sensuali, ci preparano alle fasi successive del libro che parlano della complicata percezione della sessualità della protagonista.

Dopo aver raccolto il successo degli anni ’60 e aver vissuto a pieno la vivacità delle avanguardie newyorchesi, Yayoi nel 1973 tornerà in Giappone e sceglierà di vivere in una residenza per malati mentali. Solo nel 1989, per i suoi 60 anni, l’America e l’Europa riscatteranno la sua figura. Perché secondo te il Giappone non ha capito la sua poetica?

Il Giappone è un paese conservatore e tradizionalista e la stessa Kusama lo ha sempre ritenuto sessista. Come donna e artista si è male adattata agli schemi sociali, piuttosto rigidi nella sua famiglia alto borghese. La madre la ostacolava, reprimendo il suo impulso creativo. Poteva tollerare che la figlia diventasse una collezionista, non certo una che l’arte la faceva. Crescendo Yayoi si iscrisse alla scuola d’arte di Kyoto e ancora una volta non riuscì a seguire le regole della pittura tradizionale nihonga, rischiando di essere espulsa. Il Giappone si è aperto tardi al mondo esterno e la prima grande mostra di arte contemporanea è stata la Triennale di Yokohama nel 2001. A volte i tempi, le istituzioni e la politica non sono pronti ad accogliere i nuovi linguaggi. Ma dopotutto la funzione dell’arte è anche quella di far cambiare le cose.

Nella grafica impeccabile del tuo lavoro ci sono diverse tecniche che rendono il continuo straniamento di Yayoi: gli sfondi con le figure sagomate, le vignette di sola grafica – vortici, spirali, riquadri – e ovviamente i pois e i peni del periodo “psicosomatico”. La resa grafica della psicologia tormentata dell’artista?

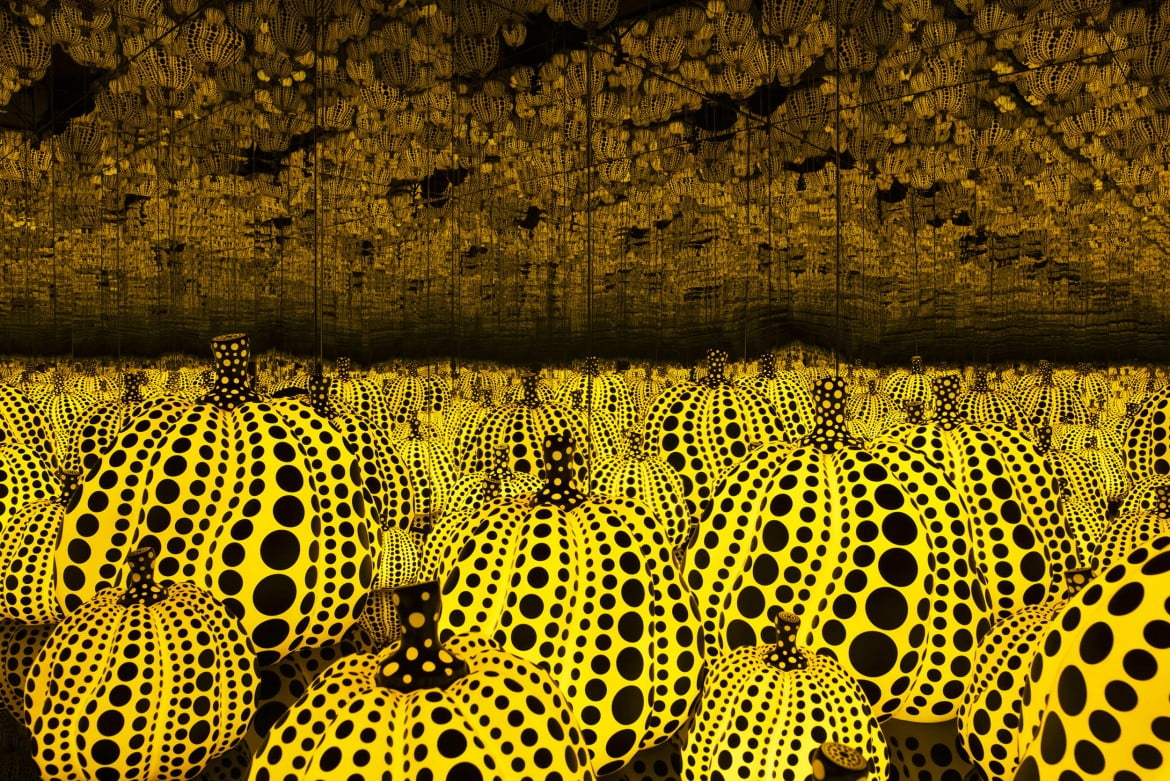

Cercare lo stile grafico giusto per questa storia era uno dei miei obiettivi. Kusama offre già una vasta gamma di soluzioni attraverso la sua opera. La proliferazione ossessiva delle stesse forme agisce sullo spettatore riempiendo il suo campo visivo, facendolo perdere in immagini che potrebbero essere infinite, che si estendono come le pitture di Yayoi molto oltre la superficie della tela/pagina. La scelta cromatica mi è servita ad enfatizzare una realtà piena di contrasti e le vignette non lasciano spazi vuoti tra di loro.

Uno degli aspetti più coinvolgenti dell’arte di Kusama è questa semplicissima profondità espressa dai suoi topoi – primo tra tutti il polka dot – usato dall’artista per parlare del cosmo e dell’universo, a contrasto con la sua estrema concretezza. Tu, nel tuo lavoro biografico, ben raffiguri questo aspetto soprattutto nelle sequenze che parlano dei problemi economici di Kusama nelle epoche di scarso riconoscimento, o in quelle che analizzano il rapporto con Joseph Cornell.

In effetti Kusama oscilla sempre tra i due estremi: ci parla del cosmo, dei pois che possono rappresentare la circonferenza della terra, del sole, della luna, che ci riportano alla natura universale, delle sue visioni allucinate e ripetitive, e poi come se si staccasse dal corpo, si osserva dall’esterno e sente tutta la concretezza dell’ambiente sociale in cui è immersa. Molto lucida nel voler vedere il suo lavoro riconosciuto, depressa dal mancato successo iniziale, capace poi di condurre il suo studio attraverso meccanismi economici e in grado di suscitare l’interesse dei mass-media, poiché consapevole dell’importanza di far parlare di sé. È una figura complessa e semplice, e comunque fedele alla sua visione. L’amore con Joseph Cornell è stato ugualmente pieno di contraddizioni. Avevano trovato un’ intesa intellettuale e artistica profonda, ma per le fobie di entrambi il loro rapporto non divenne mai fisico: Cornell la aiutava economicamente comprando le sue opere.

Il libro è una combinazione di narrato in terza persona e di discorso diretto dalla voce dell’artista stessa. Nella storia di Yayoi appaiono anche altri personaggi della scena dell’arte contemporanea: Warhol, Dalì, Lucio Fontana… Su cosa hai lavorato per rendere le parole dell’artista?

Ho visto il documentario Infinity di Heather Lenz (2018) e mi sono ispirata anche a Infinity Net, la mia autobiografia scritto dall’artista nel 2002. Molte frasi che Yayoi dice nel mio graphic novel sono proprio sue parole. Volevo rimanere fedele al pensiero di Kusama e far immergere il lettore nel suo flusso di pensieri. Il narrato in terza persona serve per dare il ritmo generale alla storia e raccontare puramente i fatti. Gli altri artisti che compaiono nel libro sono sempre visti dalla prospettiva della protagonista. Per me era importante ricreare la realtà psichica e artistica di Yayoi, come lei ha vissuto queste relazioni.

Qual è la parte umana e dell’opera di Kusama che ti colpisce maggiormente?

Ho provato subito una grande empatia per la sua vicenda umana; quella forza che esprime nella creazione annulla quasi il dolore che ha dovuto affrontare. Andare così in fondo alla sofferenza è un percorso catartico che restituisce un’esperienza estetica liberatoria. Dell’opera preferisco la parte grafica e pittorica. I primissimi acquerelli sono disegni su fogli molto piccoli ma pieni di dettagli, come immagini prese al microscopio, in cui si muovono cellule, batteri e si creano fragili connessioni. Poi gli Infinity net, le grandi pitture degli anni ’50. Da lontano si coglie solo una parte del lavoro e l’occhio viene tratto in inganno. Si percepisce un colore unico, quando in realtà è composto da molte gradazioni cromatiche. Avvicinandosi ci si perde dentro ad un mondo fatto di piccoli cerchietti, linee sottili e pastose che ti catturano come in una rete; si sente il tempo impiegato nella realizzazione dell’opera, le infinite ore spese nella ripetizione ossessiva, ma anche meditativa, dello stesso gesto.