La facilità con cui su Woody Allen si moltiplicano gli equivoci ha dell’incredibile. Basta che in Prendi i soldi e scappa, il primo film, trucchi suo padre e sua madre da Groucho Marx per alimentare una cabala di confronti e di ipotesi destinata a smontarsi da sola se ripensiamo per un momento a Groucho che, con sigaro, baffoni, occhiali, abito scuro, avanza a ginocchia piegate, incarnando in maniera indelebile il prestigio, il successo, l’autorità, il saper vivere. Insomma tutto il contrario di Woody Allen che non perde occasione per minimizzare e darsi la zappa sui piedi. Ma c’è una cosa su cui i due grandi protagonisti della comicità ebraica sono d’accordo. Il totale disinteresse per l’autobiografia, la sua impossibilità. Groucho lo dice senza mezzi termini alla fine delle Memorie di un irresistibile libertino: «Non si può metterla in parole sulla carta, così come non si può strappare Lawrence d’Arabia, in burnus e turbante, dalle calde sabbie del Medio Oriente per trasferirlo in squallidi fogli stampati».

Quanto a Woody non esita a ostentarlo fin dalle prime righe di A proposito di niente (nella splendida traduzione di Alberto Pezzotta, La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, pp. 398, euro 22,00): «Come il giovane Holden, non mi va di dilungarmi in tutte quelle stronzate alla David Copperfield, anche se in questo caso i miei genitori magari possono essere un soggetto più interessante del sottoscritto». Un atteggiamento che continua a ribadire in tutti i modi, anche per smentire il sottotitolo – Autobiografia, appunto – che campeggia in corpo sedici nella copertina. Tante e tali sono le infrazioni alle regole del genere, tante le interruzioni, le digressioni, gli esibiti salti di palo in frasca che il titolo più appropriato per un’autobiografia che non è un’autobiografia, potrebbe essere La bella confusione, suggerito da Ennio Flaiano per La dolce vita, che invece si rivelò talmente giusto da siglare un’epoca.

Magari la diffidenza di Woody Allen sarebbe diminuita se avesse saputo che negli anni venti tra i numeri in programma al New York Palace di Manhattan, il tempio del varietà, accanto ai rigurgitatori di rane, ai lettori del pensiero, i divinatori mentali, i cani ammaestrati, i calcolatori umani, le donne barbute, c’erano anche gli autori della propria autobiografia, senza contare gli acrobati, i giocolieri, i ballerini. Che è poi l’idea di un’autobiografia orale, recitata davanti al pubblico, come un audiobox dal vivo. Nonostante gli sbalzi cronologici e le intemperanze di ogni genere, le passioni del giovanissimo Allan Stewart Konigsberg – solo più tardi diventerà Woody Allen – nato il 1 dicembre 1935 a Brooklyn, vengono fuori tutte e con grande risalto, a cominciare dal baseball (l’amore di una vita, se le riprese dei suoi film dovranno sempre finire a una certa ora per consentirgli di vedere le partite in tv), per continuare con i nomi dei gangster più famosi del momento familiari a lui e ai suoi coetanei come i nomi dei giocatori (tant’è che le livre de chevet è per parecchio tempo Le gang di New York di Herbert Asbury, sì proprio quello da cui Martin Scorsese a inizio millennio trae il suo film), i fumetti come Batman, Superman, Flash Gordon, Bugs Bunny e Paperino. E poi naturalmente c’è il cinema, con tutti i film che vede al Midwood, al Vogue, all’Elm, le tre sale di quartiere. I suoi preferiti sono quelli che chiama champagne comedies: «Mi piacevano le storie che si svolgevano in attici dove dall’ascensore si entrava direttamente nell’appartamento, i tappi volavano e uomini raffinati che pronunciavano dialoghi spiritosi flirtavano con donne bellissime. Se squillava il telefono nel cuore della notte, gli abitanti degli attici di Park Avenue, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Cary Grant o Myrna Loy allungavano un braccio sul comodino dove il telefono solitamente era bianco».

Il cinema lo tiene lontano dalla realtà. Pienamente d’accordo con Blanche Dubois di Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams, che considera la sua bibbia: «Non voglio la realtà, voglio la magia». Non sopporta le scuole dove non ricorda di aver imparato nulla come dalle infinite raccomandazioni dei suoi genitori, non ha mai imparato lo spagnolo neppure dopo averlo studiato per due anni. Solo Hollywood riuscì a attecchire, filtrato attraverso i film e le riviste per fans come Modern Screen e Photoplay: «Bogart, Cagney, Edward G. Robinson, Rita Hayworth: era il loro mondo di celluloide che imparavo. Esagerato, superficiale, falsamente sontuoso – ma non rimpiango un solo fotogramma». Nello stesso momento, avviene la scoperta della radio che ha un posto importante nella vita quotidiana dei ragazzi dell’epoca. Se riesce a marinare la scuola, il programma dei serial radiofonici è ricchissimo di appuntamenti, da Lone Ranger a Tom Mix, da Breakfast Club a Helen Trent, da Captain Midnight a Queen for a Day che, ignoti al pubblico italiano di allora, si ritroveranno in parte nei palinsesti di acquisto della nostra paleotelevisione. Senza trascurare la musica: «Alla radio si ascoltavano Cole Porter, Rodgers & Hart, Gershwin: melodie stupende, ritmi inebrianti, canzoni che ti insegnavano a amare la musica».

Jazz

Sul finire delle superiori, comincia a chiedersi cosa farà da grande, inaugurando una stagione in cui tutto sembra ancora possibile. Quando gli regalano un manuale di illusionismo si esercita con anelli, bicchieri, palline, bottiglie, per passare poi ai libri: una tentazione destinata a resistere per qualche anno. Più tenace e devastante la passione per il jazz che coincide con la scoperta di Manhattan, la città dall’altra parte del fiume di cui si innamora a prima vista, quando percorrendo Broadway Avenue passa davanti a tutti i cinema e i ristoranti. Non si limita a ascoltare i dischi dei suoi idoli, da Bunk Johnson a Sidney Bechet, da George Lewis a Louis Amstrong, ma si compera un clarinetto e impara a suonarlo. Il complesso di cui entra a far parte, The New Orleans Jazz Band, nel giro di qualche anno diventa un’attrazione fissa del Carlyle Hotel di Manhattan, prima di avventurarsi nelle varie parti del mondo.

La frequentazione del vaudeville avvia il lungo tirocinio del battutista. Se al Roxy di Manhattan ha visto Duke Ellington, il creatore dello stile jazzistico orchestrale, al Flarbush Theater, una sala di Brooklyn, oltre al film vede un intero spettacolo di varietà, con l’orchestra di Al Goodman, un paio di cantanti, un ballerino di tip tap e un comico: «Sono travolto. Mi sorbisco entusiasta ogni secondo dell’esibizione di quegli intrattenitori scalcinati che mugolano Come Back to Sorrento o ticchettano Tea for Two con le loro scarpette. E poi battute risapute e imitazioni di James Cagney, Clark Gable, Bing Crosby e Bette Davis. Il vaudeville mi prese a tal punto che ci torno tutti i sabati, per anni, senza mai saltare una sola volta. Erano i comici quelli che mi piacevano di più e presto, portandomi una matita e scrivendo le loro battute sull’interno di una scatola di caramelle, riuscii a replicare tutti i loro sketch». Sulla sua predilezione per Bob Hope insiste a più riprese, scandalizzando quanti non amano il comico dalla faccia di gomma che prima di Danny Kaye e di Jerry Lewis incarna, lui che non ha nulla a che vedere con la tradizione ebraica dello shlemiel, l’inadeguatezza più assoluta, puntando tutto sulla fulminante velocità della battuta maturata attraverso l’esperienza teatrale del musical.

Freddure

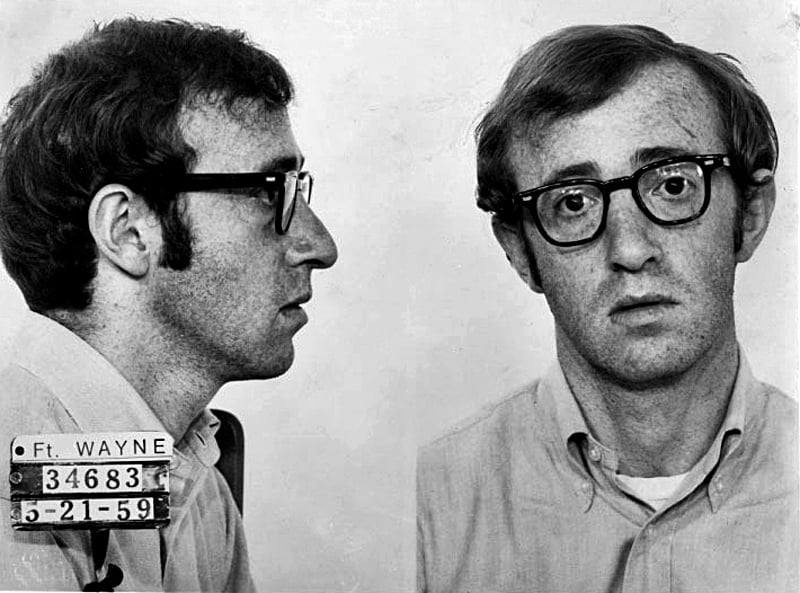

Quando si sente pronto, il ragazzo di Brooklyn non smette di sparare raffiche di storielle fino a che un suo coetaneo non gli dice: «Dovresti scriverle, fanno ridere». Pesta parecchie ore sulla vecchia Underwood di casa e manda le sue prime battute ai più noti giornalisti dei vari quotidiani. Il primo a abboccare è Nick Kenny del «Daily Mirror» che ne riporta una nella sua rubrica, citando il nome dell’autore: «Allan Konigsberger dice…». La rubrica è melensa, la testata tutt’altro che importante, ma così nel 1952 a diciassette anni inizia l’era di Woody Allen. Vedendo per la prima volta il suo nome stampato decide di cambiarlo. Nello stesso anno anche il più celebre Earl Wilson, la voce di Broadway, pubblica le sue freddure nella rubrica del «New York Post». Il successo gli dà alla testa e spedisce dappertutto i suoi brevissimi testi che appaiono nel «New York World Telegram» e nell’«Herald Tribune». Gene Shefrin, il direttore della David O. Albert Associate, l’agenzia di pubbliche relazioni con sede in Madison Avenue, chiede chi è questo sconosciuto Woody Allen che viene continuamente citato nei giornali. Assunto dall’agenzia, tutti i pomeriggi sforna una cinquantina di storielle per quaranta dollari la settimana. Su suggerimento di Alec Burrous, un lontano parente della madre, si indirizza verso il palcoscenico e frequenta le agenzie teatrali, riuscendo a imporre i suoi primi sketch in alcune fortunate tournée estive, mentre scrive i testi per alcuni comici.

Stand-Up

Nel giro di un paio d’anni partecipa come scrittore di testi, ma anche come ospite o conduttore, ai maggiori show televisivi dell’epoca, di cui sono titolari Johnny Carson, Ed Sullivan, Jack Poar, Larry Gelbert, Dick Cavett, Pat Boone, Danny Simon, Garry Moore, per approdare al Yunr Show of Shows di Sid Caesar e a The Honeymooners di Jackie Gleason, forse i più famosi e autorevoli. Se decide di calcare le scene come stand-up comedian, lo deve al suo agente Jack Robbins che riesce a fargli superare l’imbarazzante timidezza del rapporto diretto con il pubblico. Il suo esordio al Blue Angel di Manhattan – dopo la fugace apparizione al The Duplex, il piccolo club del Greenwich Village – non è un grande successo, ma in pochi anni diventa uno dei comici più conosciuti del paese, recitando nei cabaret e nei teatri d’America.

La grande avventura del battutista che diventa il nuovo comico del momento anima le pagine più originali e inedite dell’intero libro, suggerendo il romanzo di formazione – vivacissimo e divertente – di quello che diventerà uno degli autori più geniali del cinema contemporaneo. Il lavoro del cabarettista – dalla stesura del testo alla preparazione del numero tra prove e riprove – segna la scoperta fondamentale della scrittura. Senza mai dimenticare i numi tutelari Groucho Marx e Bob Hope, fa propria la lezione degli straordinari umoristi della rivista «New Yorker», soprattutto del sommo Sidney Joseph Perelman, alternando le strategie più diverse, dall’allusione all’anticlimax, ma puntando soprattutto sulla parodia, il suo terreno privilegiato, dove non esita a rifare spudoratamente il verso ai grandi scrittori come Kafka, Dostoevskij, Saul Bellow, Philip Roth, ai giallisti Ross MacDonald e Mickey Spillane, senza trascurare il suo amatissimo e saccheggiatissimo Ingmar Bergman. Non si prende mai sul serio, ma tra ironia, autoironia, gusto dell’assurdo, boomerang di citazioni che rimbalzano tra di loro, il nuovo comico degli sketch e dei racconti delle prime raccolte è uno strepitoso falsario senza scrupoli, un genio della contaminazione a oltranza.

Eterno innamorato della Hollywood del passato, è refrattario al clima manageriale degli Studios di allora. Se ci va comunque per la sceneggiatura di Ciao Pussycat, massacrato dagli interventi dei producer, e per il piccolo ruolo di interprete in James Bond-Casino Royale, quando inaugura la cinquantina di titoli della fittissima filmografia di regista rivendica la sua identità di newyorkese stanziale, deciso a girare sempre nella sua città, solo più tardi cedendo alle circostanze, soprattutto finanziarie, che lo porteranno a lavorare in Gran Bretagna, Spagna, Francia, Italia, scrivendo tutti i giorni le sue sceneggiature, che attingono, rilanciano e esaltano le esperienze e gli estri del comico.

Nonostante la vivacità degli spunti brillanti, i resoconti dal set non riservano grandi sorprese, in un tranquillo tran tran di scelte di casting, di minimi accenni alla realizzazione, e di pacati commenti sull’altalenante termometro degli incassi, come se l’autore volesse sbrigare una pratica doverosa ma poco stimolante in attesa di andare a vedere in tv le più adrenaliniche partite di baseball. Sempre gentile e ammodo, ringrazia i collaboratori e i tecnici, ha parole di ammirazione con tutti gli interpreti, ma l’ironia è sempre all’erta anche nei confronti della sua amica e confidente Diane Keaton: «Aveva evidentemente un occhio da artista. Vedevi da come si vestiva che era trendy, se pensavi che una zampa di scimmia appuntata sul bavero del cardigan fosse chic. Sfoggiava sempre un’immaginazione un po’ eccentrica, come se il suo personal shopper fosse Buñuel».

È a questo punto che improvvisamente prende il via un horror d’inaudita violenza quando, negli alti e bassi della declinante relazione con Mia Farrow, si arriva in tribunale per l’affidamento dei due figli adottivi Dylan e Moses. Non c’entra nulla con il dibattimento in corso, ma gli vengono rivolte pesantissime accuse di molestie sessuali, che le indagini parallele dello Yale New Haven Hospital e dello Stato di New York dimostrano assolutamente infondate. Non è il caso di ripercorrere qui l’intera vicenda che oggi con #MeToo è riaffiorata con micidiale virulenza nella stampa e nei media statunitensi, orchestrati dal clan Farrow. Certo, se leggiamo la sentenza del ’92 con cui il giudice Wilk concede a Mia l’affidamento esclusivo di entrambi i bambini, si resta sconcertati davanti a un documento agghiacciante della cattiva salute della democrazia americana.

Forse Woody Allen non è simpatico. Come non lo era Charlie Chaplin. Il problema è allora molto semplice. Se quando uno non vi sta simpatico – o addirittura antipatico – è legittimo insultarlo, rivolgergli le accuse più infamanti, cancellarlo? Perché se è così, abbiamo capito ancora una volta come nasce il fascismo. Il fascismo quotidiano. Il fascismo eterno. Che si può ripresentare, sotto le spoglie apparentemente più innocenti, ogni giorno, in ogni parte del mondo.