Wittgens, modernità milanese

Erica Bernardi e Giuseppina Di Gangi, "«Fernanda! Fernandissima!». Wittgens alla prova della modernità", Skira Non fu solo la funzionaria civile, antifascista, anche la modernista equilibrata fra l’Ottocento di Segantini e Picasso ospite a Palazzo Reale nel 1953

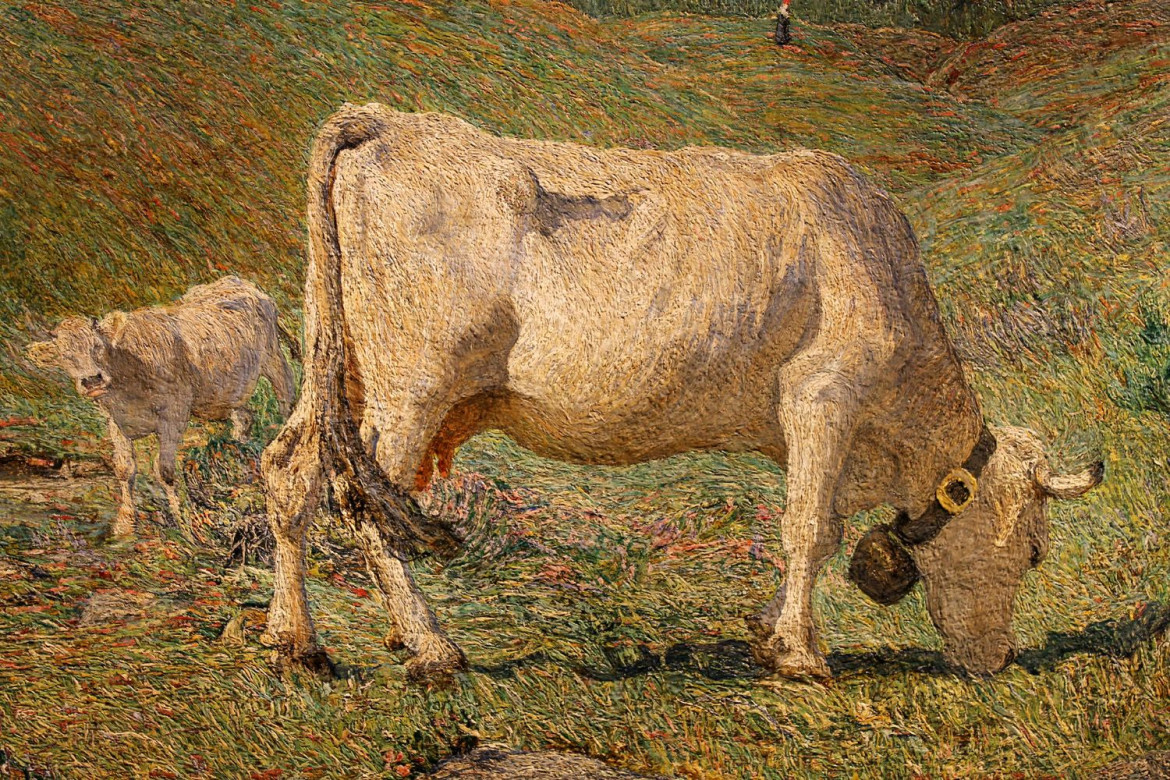

Un dettaglio di "Pascoli di primavera",1896, di Giovanni Segantini, Milano, Pinacoteca di Brera

Un dettaglio di "Pascoli di primavera",1896, di Giovanni Segantini, Milano, Pinacoteca di BreraErica Bernardi e Giuseppina Di Gangi, "«Fernanda! Fernandissima!». Wittgens alla prova della modernità", Skira Non fu solo la funzionaria civile, antifascista, anche la modernista equilibrata fra l’Ottocento di Segantini e Picasso ospite a Palazzo Reale nel 1953

E’ stata del tutto inaspettata la fortuna recente che ha investito la figura di Fernanda Wittgens (1903-1957): dal lungo cono d’ombra è riemersa con il libro di Giovanna Ginex edito da Skira nel 2018, poi con L’allodola, il romanzo del 2020 scritto a quattro mani per Salani dalla stessa studiosa con Rosangela Percoco, e il successivo sceneggiato televisivo.

C’erano in effetti, nella sua vicenda, molti elementi che potevano fare presa su un pubblico non esclusivamente specialistico: l’esordio fra le due guerre nell’amministrazione delle belle arti, nelle quali fu la prima donna a ricoprire incarichi dirigenziali a livello museale; la militanza antifascista che la portò a vivere il carcere in tempo di guerra; una morte prematura dopo una sofferta malattia vissuta con grande abnegazione. Sono tutti i tratti di una femme forte delle Belle Arti, a cui è spettato reggere le sorti della Soprintendenza e della Pinacoteca di Brera prima della guerra (quando le leggi razziali causarono l’allontanamento di Ettore Modigliani), durante il conflitto e, soprattutto, nel momento della ricostruzione, allorché si trattò di decidere che forma dare alla nuova pinacoteca dopo i bombardamenti del 1943.

È, questo, uno dei temi affrontati da «Fernanda! Fernandissima!» Wittgens alla prova della modernità, scritto a quattro mani da Erica Bernardi e Giuseppina Di Gangi (Skira, pp. 176, e 19,00), con cui si chiude il ciclo di pubblicazioni dedicate ai grandi Soprintendenti di Brera avviato sotto la direzione di James Bradburne.

Il libro, che prende il titolo dall’incipit di una lettera di Margherita Sarfatti alla futura direttrice, si sofferma sul contributo dato da Wittgens alla miglior comprensione della modernità artistica presso il grande pubblico: lo stesso che avrebbe visitato la sua Pinacoteca, il cui racconto espositivo andava aggiornato fino all’arte italiana più vicina nel tempo. Non solo, insomma, un segnale di svecchiamento, ma un tentativo di individuazione dei valori formali e delle novità più rappresentative del panorama italiano.

Già dalla tesi di laurea, discussa con Paolo D’Ancona, era stato l’Ottocento il suo secolo di riferimento, e fu lì, seguendo la traccia proposta dal libro, che va individuata la sua idea di modernità artistica: in quella novità pittorica che si stava compiendo negli anni dell’impressionismo, indicando una via italiana che avrebbe portato fino al futurismo. Del resto, mentre la studiosa si stava impegnando per l’inclusione di opere del secondo Ottocento nel canone di capolavori esposti a Londra nella grande mostra del 1936 – a ribadire che l’Italia non era stata soltanto culla del Rinascimento ma aveva uno spirito vitale che arrivava fino ad anni non lontani –, un suo coetaneo come Alfred Barr includeva al MoMa di New York i futuristi nella genealogia del modernismo di Cubism and Abstract Art: un’avanguardia staccata dal passato, che Wittgens aveva ben presente, ma da cui prendeva le distanze in favore di un lungo racconto che da età remote approdava alle soglie del XX secolo.

Per questo, dopo aver ottenuto che Le due madri di Giovanni Segantini partissero per Londra, vent’anni più tardi ritenne cruciale che i Pascoli di primavera dello stesso maestro entrassero nelle collezioni braidensi, per mostrare al pubblico una via alternativa a Il riposo di Fattori. Il libro di Bernardi e Di Gangi, infatti, conferma che le idee di Fernanda Wittgens sulla storia dell’arte e sul museo devono essere individuate, più che nei testi e nelle dichiarazioni (che pure non sono mancate, e il volume ne propone un’eloquente selezione antologica) nelle scelte e nelle azioni intraprese per il museo, compresa quella di favorire l’approdo a Brera nel 1950 di un giovane storico dell’arte, Franco Russoli, che potesse occuparsi dell’arte più attuale, tenendo i rapporti con Jean Cassou e Christian Zervos in occasione dell’importante esposizione di arte italiana a Parigi nel 1951 e, ancor più, misurandosi con la grande mostra di Picasso a Palazzo Reale di Milano nel 1953.

In quell’occasione, Wittgens decise di restare dietro le quinte, lasciando la scena al suo giovane protegé, guidando però i lavori con spirito fermo e un’idea chiara di dover ottenere una rassegna più ampia e completa di quella che si era tenuta poco prima a Roma, patrocinata da Lionello Venturi, ma che aveva subito ingerenze politiche non trascurabili: «Picasso», affermò, «non è più un fatto politico per tutto il mondo civile, è un fatto di modernità», e soprattutto costituiva un’occasione cruciale per la crescita morale della città di Milano, e per il ruolo stesso dell’Italia nella produzione culturale contemporanea.

«Terra dell’umanesimo, l’Italia», scrisse in un volume uscito un anno dopo la mostra di Palazzo Reale, «per la forza della sua tradizione, assolve tuttora la missione di vaglio d’ogni cultura nuova: una missione di cui pochi intellettuali nostri sono coscienti mentre è chiara, almeno dal tempo di Goethe, allo sguardo del mondo internazionale». Per questo una mostra di Picasso, per lei, doveva non solo tenersi a Milano senza filtri e censure, ma con una funzione eminentemente divulgativa per essere accessibile a un grande pubblico, evitando complicate formule critiche o apparati filologicamente eccessivi. Al contempo, nella sua mente essa doveva avere un’estensione che doveva farne un evento memorabile. E tale sarebbe stato, forse, anche non fosse riuscito il colpo grosso di convincere il maestro a consentire il prestito di Guernica, esposta con grande effetto nella semidistrutta Sala delle Cariatidi: il simbolo dell’inumanità della guerra nel luogo simbolo della Milano ferita dalle bombe, che andava a coronare con effetto impressionante una mostra dalle intenzioni militanti.

«Se non avesse dato Guernica» chiosava nel volume del 1954, «Picasso apparirebbe quale l’Ulisse dantesco, eroe della conoscenza che per la sua sfida agli dei è travolto nel vortice senza aver raggiunto la suprema verità. Ma Guernica risolve, sul piano dell’umanità e dell’espressione corale, il grande problema dell’arte di oggi, parimenti sollecitata dal mondo della coscienza umana e dalla percezione della vita universale: un’arte che è soprattutto ed essenzialmente espressione, ma che non ama le complicazioni estetizzanti del primo Novecento perché non ha più radici intellettuali, ed individuali, bensì mistiche e sociali».

Wittgens intravedeva per Milano un futuro in crescita e all’avanguardia (colpiscono, nella relazione 1956-’57, le sue parole sulla Biblioteca di Palazzo Sormani, elogiata per «una funzionalità che sfida il paragone con quella delle Biblioteche americane»), e aveva pensato a un museo che ne fosse all’altezza, cercando di ripristinare, come sottolinea Di Gangi, lo spirito aulico degli antichi ambienti braidensi: di contro alla macchina espositiva promossa da Costantino Baroni con i BBPR al Castello Sforzesco come opera d’arte che reinventa lo spazio, con Pietro Portaluppi a Brera aveva optato per un respiro classico e solenne, pensando il museo, secondo una dichiarazione del 1950, come «un punto di equilibrio tra l’eccessivo tradizionalismo del Louvre e l’eccessivo funzionalismo di alcuni musei americani».

Fra le pieghe del racconto, però, accanto alle azioni emerge il carattere volitivo di una donna pronta ad accettare il destino avverso. Poche tracce trapelano sul privato di Fernanda Wittgens, che sentendo avvicinarsi la fine decise di distruggere la corrispondenza privata preservando il profilo di donna delle istituzioni. Quel poco che resta, però, ne dà un ritratto eloquente. «Bisogna essere molto forti, ed io lo sono in modo che supera la stessa attesa», confiderà all’amica Paola Della Pergola negli ultimi mesi, «io posso vivere molte ore della giornata leggendo, pensando, scrivendo, e in altre ore con l’umiltà che mi ha sempre protetto in carcere accettare di essere un corpo malato in cura. Forse da questo viene il miracolo della mia resistenza e della mia serenità».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento