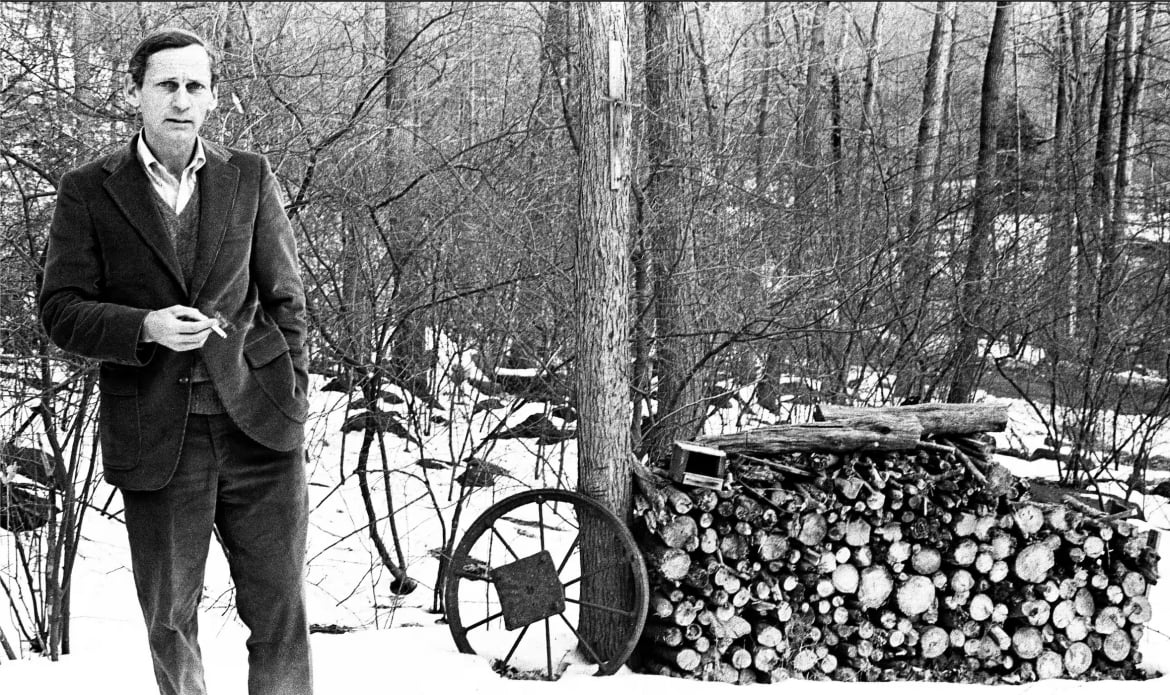

Fosse solo perché è il capostipite di una genia di scrittori noti per i loro libri ostici al lettore comune, William Gaddis si merita senz’altro il soprannome che si è visto presto affibbiare negli anni. Quel nomignolo si attagliava però così bene anche alla persona, al suo carattere per nulla facile, che Mr Difficult – così veniva chiamato – sarebbe un titolo perfetto per una sua eventuale biografia. Un’impresa del genere l’ha in effetti tentata Jonathan Franzen sulle pagine del «New Yorker» una ventina di anni fa. Malgrado si trattasse soltanto di un lungo articolo, il tentativo aspirava al ritratto dando un’immagine di Gaddis in fin dei conti non dissimile da quella che Julian Schnabel aveva già dipinto nel 1987, un anno prima che Mr Difficult morisse.

In quel quadro, il volto dell’uomo prendeva forma sopra una superficie anomala: un caotico mosaico di piatti rotti. Non era una soluzione pensata ad hoc per il soggetto, bensì la cifra di un artista conosciuto all’epoca come «quello dei piatti rotti». E tuttavia quel tempestoso mare di frammenti in cui spigoli taglienti e forme tonde convivevano come ordine e disordine in un attimo di precaria e pietrificata armonia era l’epitome ideale del postmoderno e dunque un fondale esemplare per Willam Gaddis, che di quella temperie è stato l’iniziatore, almeno negli Stati Uniti.

Caso vuole peraltro – sebbene non sia affatto un caso – che il Big Bang del postmoderno ovvero il romanzo d’esordio dello scrittore parli proprio di pittura. Le perizie (traduzione di Vincenzo Mantovani, Il Saggiatore, pp. 1064, € 29,00) racconta appunto la storia di un artista, Wyatt Gwyon, che, dopo aver rinunciato a affermarsi con la sua opera, accetta la proposta di Rectkall Brown, mefistofelico mercante privo di scrupoli: usare la sua abilità tecnica per realizzare falsi dipinti dei maestri fiamminghi. Il mercante, il cui nome sembra evocare il filo freudiano che lega il denaro agli escrementi, prova a minare la fiducia che Wyatt ripone nel potere redentivo dell’arte affermando che «il denaro conferisce significato a qualunque cosa», anche all’arte.

Gaddis giocava sul doppio significato della parola redenzione – riscatto morale e religioso da un lato, estinzione di un debito finanziario dall’altro – per sottintendere che un mondo in cui solo il denaro ha potere di riscatto è un mondo senza redenzione. Concepito come rifacimento in chiave parodistica del Faust, il romanzo ebbe una lunga gestazione, poi risoltasi in una labirintica disamina dei guasti morali della società contemporanea, una satira intrisa di amara nostalgia per il perduto mondo del passato in cui gli uomini vedevano ovunque tracce di Dio e di feroce sarcasmo per un presente dominato invece da grettezza e mancanza di autenticità.

Dopo poche pagine, nonostante un impianto all’apparenza tradizionale, Le perizie si rivela complesso da seguire, perché la figura centrale di Gwyon si perde in una moltitudine di personaggi, falliti e tirapiedi, gran parte dei quali ispirati a figure reali della variegata bohème che popolava allora le strade del Greenwich Village. Gaddis evita inoltre di chiamare per nome il protagonista e si abbandona a pagine e pagine di soli dialoghi senza curarsi di specificare chi stia parlando, anticipando così gli effetti ancor più disorientanti del suo romanzo successivo, JR. Se a tutto questo aggiungiamo uno spiccato gusto per il pastiche, un’abbondanza di citazioni e riferimenti colti, un folto numero di lunghi periodi di non immediata comprensione e una narrazione naturalistica nello stile ma assai meno nei contenuti, è facile intuire che Le perizie non era il libro ideale per scalare le classifiche. Ciò non impedì a Gaddis di restare fermamente convinto del suo valore.

Anni dopo ammise persino che non sarebbe rimasto troppo sorpreso se gli avessero dato il Nobel e aveva tutte le ragioni per peccare di immodestia. Klaus Benesch ritiene che Le perizie sia stato «il primo romanzo americano a confrontarsi su larga scala con la difficoltà di determinare cosa sia l’originalità in un contesto culturale fondato sulla proliferazione di copie, la rappresentazione e i simulacri». Dalla seconda metà degli anni Sessanta, certe questioni sarebbero diventate pane quotidiano, ma il romanzo uscì nel 1955, prima ancora di libri come Sulla strada di Kerouac e Lolita di Nabokov. Troppo presto. Le vendite furono infatti modeste e anche la critica lo accolse con freddezza, mostrandosi smarrita e in alcuni casi dichiaratamente ostile. Il tempo fu comunque galantuomo. Nel 1962 Le perizie venne ristampato con risultati significativamente migliori. Si guadagnò schiere sempre più ampie di ammiratori, per vedersi infine assegnare un posto di prima fila nell’olimpo della letteratura americana.

Il mancato successo, seppure momentaneo, lasciò comunque segni profondi. Andati in fumo i sogni di gloria, Gaddis fu costretto a seguire le orme del suo personaggio. Come Wyatt Gwyon, vendette il proprio talento. Scrisse sceneggiature per film dell’esercito, testi aziendali e pubblicitari per conto di varie ditte, discorsi per dirigenti. Lavorò anche per la Fondazione Ford a un libro sulla televisione nelle scuole. Non mancò di mettere in cantiere nuovi progetti letterari che restarono puntualmente incompiuti. Soltanto sul finire degli anni Sessanta rimise mano a una vecchia idea, un romanzo sul mondo degli affari. Lo diede alle stampe a vent’anni esatti di distanza da Le perizie. L’America era molto cambiata e gli riservò un’accoglienza diversa. JR vinse il National Book Award, ricevette recensioni entusiastiche eccetto un paio di note stonate. Ma anche stavolta Gaddis aveva qualcosa da recriminare. «La promessa non è stata mantenuta come io speravo» ebbe a dichiarare in seguito.

E qui entra in scena Franzen. Nel suo articolo si figura un William Gaddis ancora giovane che ripone ogni fede e speranza nella stesura di una maestosa enciclopedia narrativa della falsità. Quando il mondo mancò di tributargli il riconoscimento che egli riteneva di meritare rivolse il proprio talento a un lavoro che è la falsità per antonomasia, le pubbliche relazioni aziendali. Il lavoro era abietto ma almeno lo rendeva consapevole della propria spregevolezza. L’essenza del postmodernismo consisterebbe dunque nella paura adolescenziale di essere raggirati da una società falsa e truffaldina. Dare al mondo dell’imbroglione può essere affascinante ma è un’ottima ricetta per rodersi il fegato e il percorso di William Gaddis – secondo Franzen – lo dimostrerebbe in pieno. Teoria affascinante. Risolve molti problemi di interpretazione riducendo tutto a una banale e umanissima faccenda di rancore personale. Implica il principio, non sempre condivisibile, che alla resa dei conti è più saggio giudicare con l’acquiescenza della maturità, ovvero accettando le cose per come sono, forse finanche amarle per le loro storture.

È stato spesso rimproverato a Gaddis di avere una visione troppo pessimista del mondo, visione che Franzen condensa in una sentenza priva di spiragli: «L’America fa schifo». Le perizie si chiude in effetti in maniera cupa, con un compositore che muore nel crollo di una vecchia chiesa pericolante mentre, seduto all’organo, suona la sua musica.