Visconti, lombardissimo risparmio di sé

Luchino Visconti, "Epistolario. 1920-1961", a cura di Caterina D'Amico e Alessandra Favino, ed. Cineteca di Bologna In queste carte da un naufragio, messaggi professionali, «caveat» irritati, galateo antico: rare le aperture sull’intimità...

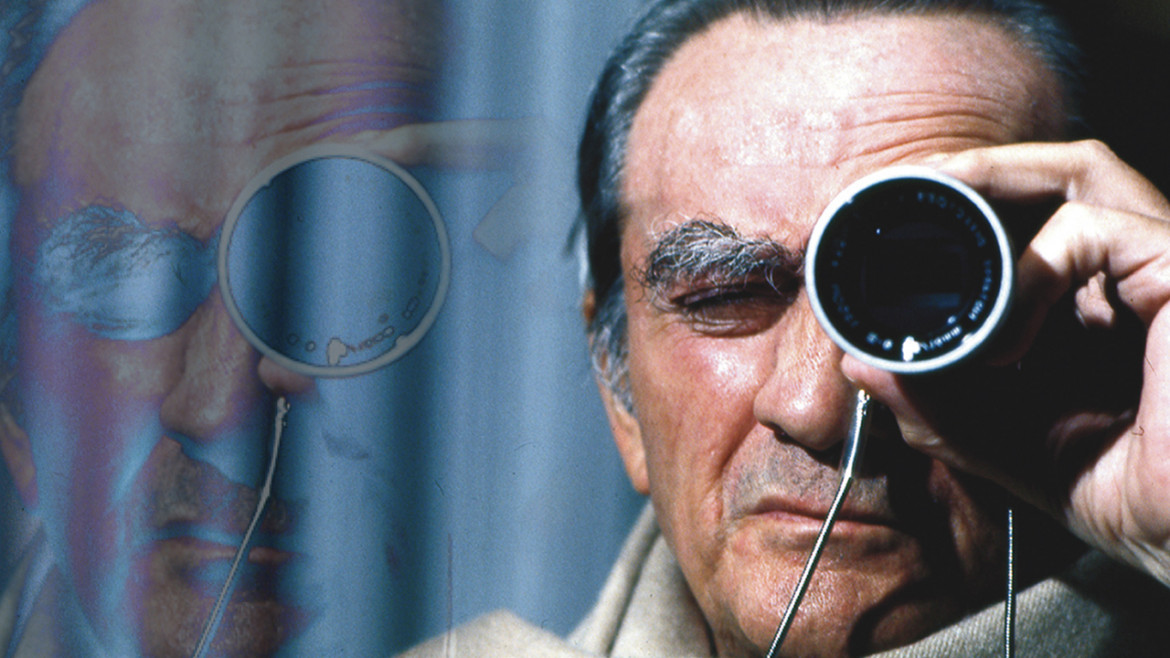

Luchino Visconti sul set

Luchino Visconti sul setLuchino Visconti, "Epistolario. 1920-1961", a cura di Caterina D'Amico e Alessandra Favino, ed. Cineteca di Bologna In queste carte da un naufragio, messaggi professionali, «caveat» irritati, galateo antico: rare le aperture sull’intimità...

In un messaggio dell’8 settembre 1952, sofisticato esercizio di tatto severo ed equilibrismo sentimentale, Luchino Visconti, rispondendo all’ancor giovane Franco Zeffirelli (alle prese allora con numerosi, variegati impegni scaligeri), lo esortava ad analizzare lucidamente la propria situazione, senza indulgenze o compiacimenti consolatori: «La tua lettera parla anche del tuo esame di coscienza per quello che riguarda il tuo prossimo avvenire… Non sei COSÌ SOLO… Il contrario mi pare invece… Tu hai un nome che ti sei fatto in questi anni e te lo sei potuto fare in condizioni, lasciatelo dire, di privilegio rispetto agli altri».

L’esortazione è aspra e l’affetto resta sullo sfondo, screziando appena le parole dello scrivente più navigato.

Perfino il saluto s’intona a un decoro magistrale, détaché e impettito nonostante la premura, carico di un bagaglio d’esperienze che il regista – il Maestro – non sente di dimenticare neppure in corpo a un messaggio privato, intimo: «Ciao, caro Franco. Lavora. Ti abbraccio».

La missiva è oggi inclusa nella cesellatissima edizione dell’epistolario viscontiano, strenna della Cineteca di Bologna, arrivata fuori stagione ma in tempo per Il Cinema ritrovato: la sua stampa, in calcolato anticipo sull’apertura del festival, divulga infatti il manoscritto ponderoso che Caterina D’Amico e Alessandra Favino hanno messo a punto con acribia, basandosi soprattutto sulle carte giudiziosamente conservate dalla Fondazione Gramsci di Roma: Luchino Visconti, Epistolario 1920-1961 (vol. I, pp. 892, euro 29,00).

L’impresa era necessaria. Non si può certo dire che Visconti sia oggi un nome ‘dimenticato’ della cinematografia italiana, andando con la mente anche solo a contributi recenti fra cui quelli di Mauro Giori, Ivo Blom e Joe McElhaney (per coprire le due sponde dell’Oceano); e anzi il lavoro su un’oeuvre tanto complessa e articolata ha, anche in ultimo, consegnato a un pubblico vasto, esorbitante il campo stretto dello specialismo, veri e propri gioielli fra cui l’inedito profilo ‘biografico’ (più uno studio di carattere, per la verità) scritto da Giovanni Testori e servito a Feltrinelli dalle cure di Giovanni Agosti.

È vero, tuttavia, che in misura minore rispetto ad altri autori del Novecento (Pasolini o Fellini, in primis) Visconti ha ispirato una bibliografia «espansa», in grado di segnare l’estremo passaggio dalla ‘memorialistica’ all’analisi critica, trasformando testimonianze, souvenirs, mots célèbres e faide notorie, un’intera mitografia insomma, in tasselli di revisioni ampie, ponderate, nella distanza del tempo e col consumarsi della storia, grazie agli strumenti ben calibrati di un’indagine accademica, trascendente le urgenze o gli appetiti della cronaca.

Troppo smisurata la leggenda del Conte comunista, in moto perenne fra la scenografica villa su via Salaria, gli studi di Cinecittà, il borgo lombardo voluto dal padre come un’oasi Arts and Crafts e la Colombaia a picco sul mare scintillante di Ischia; perso nei viaggi continentali, da Londra a Parigi, a ravvivare sogni non meno effimeri sui palchi di mezza Europa; talmente ‘pubblico’ da sottrarsi a qualsiasi pettegolezzo, da suscitare le curiosità più torbide con la noncuranza distratta della pura ostentazione.

È allora proprio con questi materiali, noti o altrimenti sconosciuti, che bisognava cimentarsi, nel mettere in sequenza le relazioni e i fatti, nell’offrire un’imbastitura indispensabile a ogni futura cronologia, a qualsiasi volenteroso, ulteriore approfondimento. Anche perché, il riordino dell’epistolario è in fondo – e prima di tutto – un lavoro di scavo attorno ai resti di quel naufragio, col suo deposito di oggetti, cimeli e documenti, che seguì all’ictus sofferto dal regista nel luglio 1972 e al progetto – mai davvero perseguito – di trasferirsi da Roma in nuova residenza a Castel Gandolfo; miraggio (o condanna) che ne espose purtroppo il lascito (anche prima della morte, occorsa nel marzo del ’76, dopo una manciata d’anni) a ruberie ricorrenti e sottrazioni criminali, sullo sfondo di una custodia dolorosissima e patita senza dubbio dagli eredi come un tran tran straziante, impregnato di ricordi e di quotidiana fatica.

La riuscita di D’Amico e Favino magnifica dunque la cura operata su quelle carte dalla Fondazione Gramsci, per volontà della sorella Uberta, sin dal 1989; ed è del resto significativo che l’epistolario veda la luce col contributo della Cineteca, quasi un omaggio al volume del 1994, importante e amorevole, consacrato al regista da Renzo Renzi, nume tutelare dell’isola felice che lega Bologna a un pubblico internazionale di cinefili.

Certo, rischia di restare deluso chi, avvicinandosi alle lettere scritte da Visconti o a questi indirizzate, si aspetti di trovare l’evidenza lampante di un autoritratto magistrale, costruito con sapienza di missiva in missiva; e in tal senso la ramanzina a Zeffirelli è un buon esempio di quello che il carteggio, in chiave ‘confessionale’, può invece offrire a un lettore invadente. Un riflesso oscurato, una confidenza rivestita di garbo, una conferma indiretta: è nel tracciare il profilo del più giovane amico che Luchino lascia infatti trasparire la consapevolezza del proprio stesso privilegio, la ricchezza dei suoi contatti, della sua rete di relazioni, senza mai tirare in ballo la sua esperienza d’uomo.

Rarissimamente, d’altronde, il regista riserva uno spazio al racconto di sé, fra i messaggi professionali, i confronti artistici, i caveat irritati, le impuntature inamovibili; e la circostanza non par certo da attribuirsi alle poche sospensioni che, di quando in quando, punteggiano i testi delle lettere più personali. Rispetto al moltiplicarsi di corrispondenti e interlocutori, al carnet affollatissimo di impegni e desiderata descritto in epistolario è anzi nel riserbo assoluto del tono e delle parole che s’individua il filo rosso resistente, la trama di maggior coerenza, utile a decrittare l’agenda e a scandire il calendario del regista.

Si tratta di un contegno che apre i singoli messaggi alle modulazioni squisite di un galateo antico, frutto di un ambiente e non soltanto di un’educazione distinta: è il caso, ad esempio, del telegramma a Maria Callas, spedito il 23 gennaio 1954, in cui, nonostante la brevità indispensabile alla dettatura, Visconti sa coniare l’elogio più felice, pieno di cortesia e di maniere delicate, nel definire la soprano «una felicità per tutti».

Di fronte a un simile esercizio di sottrazione si capisce dunque quanto la presenza autorevole del regista – «le tue tirannie, la tua sovranità, il tuo disprezzo, e la tua bontà e la tua aria», la definisce già nel ’45 lo scenografo Mario Chiari – traluca proprio dal continuo schermarsi, da quello che – un’etica, prima ancora che una condotta – potrebbe definirsi, proverbialmente, un lombardissimo risparmio di sé, a fronte delle sguaiate pastoie del mondo.

Tanto più, allora, splendono, castoni preziosi, in un’armatura di contegno ineccepibile e perspicacia guardinga, trouvailles inattese quanto i pensieri indirizzati nel ’47 all’amico venticinquenne Mario Ferrero (da poco diplomatosi alla Silvio D’Amico, poi regista di teatro, prestato di tanto in tanto alla televisione); quasi una rivelazione appassionata d’adolescenti che dietro al pretesto del lavoro comune, intrapreso o appena vagheggiato, inanella pensieri riposti, di solito affidati al regno silenzioso dell’inconfessato: «la tua lettera… mi fa intendere come la tua intelligenza ti aiuti a capire molte cose dell’animo umano, a sentire certi segreti che solo così si possono decifrare… Io vedo che tu passi da… Molière a Shakespeare con troppa furia, con una specie di fame o sete… ma con eccessivo spreco di emozioni… Io penso invece che sia più efficace allenare, ginnasticare, le nostre facoltà…, nella vita (a testi letti, inteso). Ecco secondo me la esperienza che è necessario fare. Essere: Romeo, Fedra, Tartufo ecc.».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento