Words, words, words… Chissà se Amleto (ma anche Jacques, Malvolio, Timone e gli altri malinconici, o malcontenti, scespiriani) avrebbe avuto altrettanto bisogno di «parole, parole, parole», sarebbe stato così a lungo a interrogarsi e a rimuginare, se l’Anatomy of Melancholy (1621) – che di parole non fa certo difetto! – fosse stata pubblicata anche solo una ventina d’anni prima, in tempo perché Shakespeare la sfogliasse prima di vestire il suo principe danese di nero? Temo proprio di sì: non una parola in meno… Il gran trattato di Robert Burton (1577-1640) – subito immenso, e accresciuto d’edizione in edizione: fino alla sesta, uscita postuma nel 1651 – ‘anatomizza’ la sua implacabile, fascinosa malattia alla ricerca di una cura – una liberazione – che quasi in tutto coincide con la morbosa, amorevole coltivazione del male stesso, così ossessivo ma anche così divertente. The readiness is all, aveva deciso Amleto nel quinto atto, appena prima che la scena si coprisse di cadaveri: «la prontezza è tutto». E così Burton, dopo centinaia di pagine di studi, diagnosi, ricette e raccomandazioni per il corpo, la mente e lo spirito immalinconiti: Be not solitary, be not idle, «Non rimanere da solo, non restare in ozio!». Ma quale compagnia migliore (e peggiore al tempo stesso), per il celibe e ormai anziano insegnante e bibliotecario del Christ Church College, Oxford, di quegli stessi libri che gli erano stati vicini – al posto di una moglie, e forse di una vita – per tutta la vita? E che attività – che prontezza nel negozio – se non quella di tornare a compulsarli, citarli, elencarli in dolce vertigine?

Mi chiedo quante volte questa vertigine abbia preso anche Luca Manini, l’eccellente traduttore e principale curatore di questa prima edizione italiana integrale (L’anatomia della malinconia, a cura di L. Manini e Amneris Roselli, testo inglese a fronte, Bompiani «Classici della Letteratura europea», pp. CLXXII-2854, euro 65,00): perché avrei scommesso che Manini, dopo la sua altrettanto oceanica, felicissima traduzione della Regina delle fate di Edmund Spenser (sempre nei «Classici della Letteratura europea» Bompiani, 2012), avrebbe gettato dalla finestra tutti i dizionari… Nient’affatto: anzi, infaticabile, nel frattempo ha curato varie opere del barocco italiano, e tradotto (ancora per Bompiani) i poemetti di Shakespeare. Uno dei quali, Venus and Adonis, per la penna di «un nostro elegante poeta», è già citato da Burton – assieme a vari passi della Fairie Queene – nell’edizione dell’Anatomy del ’21: mentre per qualche fuggevole rimando al teatro (a Romeo and Juliet e a Much Ado about Nothing) bisognerà aspettare le edizioni successive, quelle pubblicate dopo l’uscita del Primo Infolio nel 1623. Perché, seppure intriso di spirito antiquario, ancora affezionato alla teoria pseudoscientifica degli ‘umori’, nutrito delle opere di Galeno e dello psudo-Ippocrate, di Aristotele e Luciano, di Seneca e Agostino come di Erasmo e di Giordano Bruno, Burton scrive di una malattia antica ma anche e molto ‘alla moda’, e non può certo permettersi di ignorare la letteratura sua contemporanea; tanto più in un’epoca di serrati dibattiti teologici, quando ai danni, non sempre invisi, della tradizionale ‘malinconia d’amore’ s’aggiungevano i sempre più cupi terrori della ‘malinconia religiosa’.

Come e forse più dei Saggi di Montaigne – senz’altro l’opera che più vi assomiglia, e Burton conosceva nella traduzione di John Florio (1603) – mi sembra che l’Anatomy ripaghi soprattutto a una lettura discontinua, ad apertura di pagina. Anche se, a differenza di quello di Montaigne, l’unico libro di Burton – «Democrito Junior», come si firma nella spassosa dedica satirica «al Lettore» – è sorretto da un’architettura rigorosissima, secondo la tripartizione ippocratica (analisi delle cause, diagnosi e somministrazione delle cure) riprodotta nelle tre ‘Partizioni’ dell’opera, ciascuna delle quali si dirama a sua volta in Sezioni, Membri e Sottosezioni, tutte brulicanti di mille storie, citazioni, digressioni.

E se dunque Shakespeare, che di Montaigne aveva fatto tesoro, non riuscì ad approfittare anche del trattato di Burton, appena possibile gli autori del tempo vi attingeranno a piene mani. Ad esempio John Ford, la cui tragicommedia The Lover’s Melancholy (1628) «è per larga parte imbastita sulla drammatizzazione di alcuni dei casi più salienti illustrati da Burton nell’Anatomy» (Vanna Gentili, La recita della follia, Einaudi 1976, p. 157); o lo stesso Milton, che – siamo a fine anni trenta – gli strizza l’occhio nel dittico L’Allegro e Il Penseroso (e, naturalmente, farà di Satana anche un malinconico in Paradise Lost). E che il libro di Burton non sia mai stato ristampato nel Settecento – e intanto George Cheyne, in The English Malady (1733), scartasse definitivamente l’origine ‘umorale’ della malinconia a favore di una spiegazione ‘nervosa’ – non significa che l’Anatomy non circolasse, eccome. Samuel Johnson vi trovava sollievo anche di prima mattina, quando la depressione colpisce più forte; e Laurence Sterne, nel Tristram Shandy, scriveva sì contro lo spleen, ma anche a sua perenne, irritantissima lode.

In epoca romantica le ristampe riprenderanno di gran lena. Coleridge ammirava Burton per l’«indipendenza di carattere» non meno che per «la stranezza del suo stile». Charles Lamb era incantato dalla poesia proemiale e si provò in diverse imitazioni. Giovane dandy, Byron trovava l’Anatomy «il miscuglio di citazioni e aneddoti classici più divertente ed istruttivo» che avesse mai letto, utilissimo a chiunque intendesse migliorare «le proprie prestazioni nella conversazione letteraria» (ma in privato, certo col pensiero alla propria zoppìa, su un taccuino ricopiava – dalla Sottosez. Deformità del corpo, malattia, nascita vile, scontenti particolari [Part. II, Sez. iii, Mem. ii] – un elenco di personaggi di grande successo a dispetto, o forse in virtù, di una qualche disabilità fisica). Quanto a John Keats, l’influenza stilistica e concettuale di Burton non è certo circoscrivibile all’asprezza dell’Ode to Melancholy. Si riconosce anche in altre odi e sonetti, nella ballata della Belle Dame sans Merci e in varie lettere. In calce a Lamia, il suo poemetto sugli amori dello studente Lucio per una donna-serpente, volle riportare la pagina dell’Anatomy che gli aveva suggerito la vicenda (sulla scorta della Vita di Apollonio di Tiana di Filostrato): e chissà che il twist romantico cui Keats sottopone il finale – quando, allo svanire della lamia, anche Lucio cade stecchito – non avrebbe raccolto il segreto plauso di Burton.

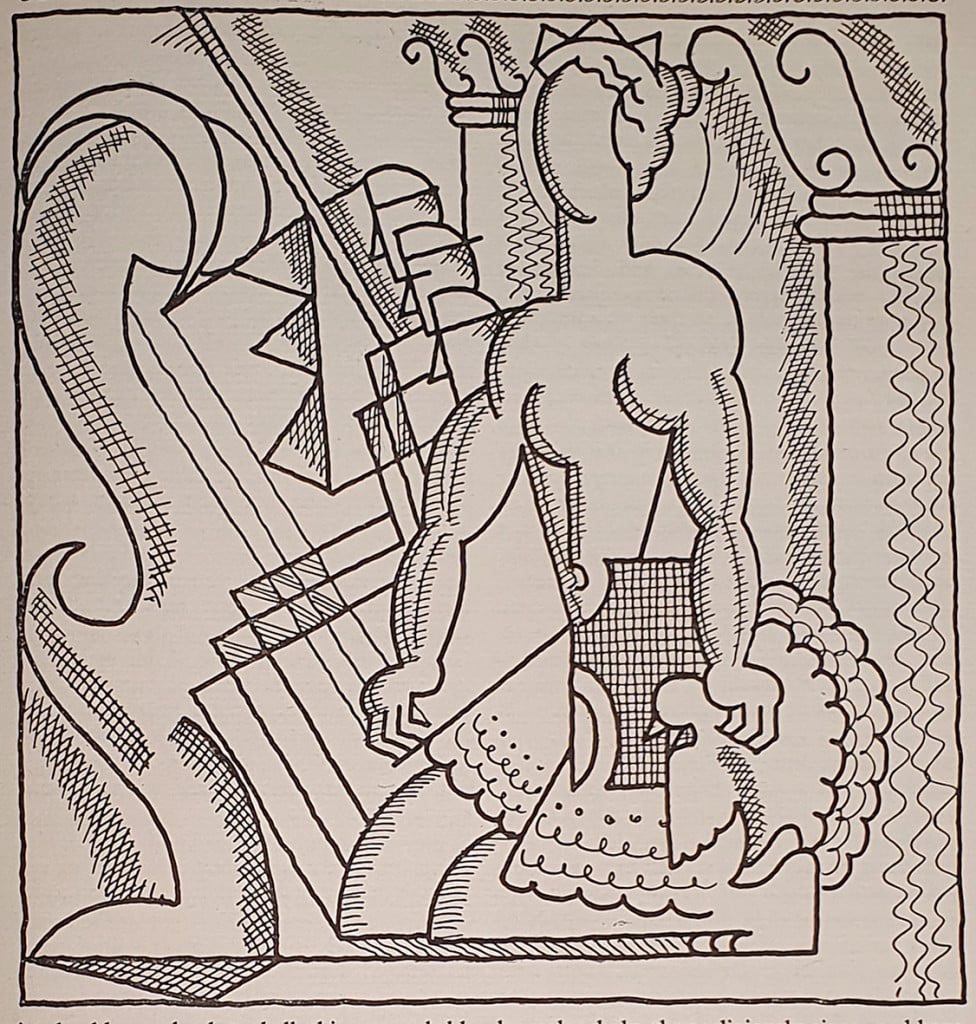

Non sembra che Sigmund Freud, gran conoscitore della letteratura inglese, sia mai stato incuriosito dall’Anatomy, non dico come trattato ‘proto-psicologico’, ma neanche come opera letteraria. Ma forse è una coincidenza più che spiritosa che la prima traduzione inglese di Trauer und Melancholie (1917) sia uscita proprio nel ’25, lo stesso anno in cui la Nonesuch Press pubblicava – in due volumi stampati su doppia colonna, rilegati in mezza pergamena come un infolio secentesco – quella che è senz’altro la più bella edizione dell’Anatomy of Melancholy mai realizzata. Le illustrazioni di Edward McKnight Kauffer (1890-1954), un artista americano naturalizzato inglese, noto soprattutto per i suoi manifesti, causarono l’immediato sdegno di Edmund Gosse: «orrende e irrilevanti, le avesse disegnate un bambino si meriterebbe delle busse sonore», scriveva l’autore di Father and Son (1907). Di ben diverso parere Roger Fry, la voce artistica del gruppo di Bloomsbury, deliziato dallo «spirito di affettuosa scherzosità» con cui i disegni di Kauffer (che presto avrebbe illustrato anche le malinconie di Benito Cereno e di Don Chisciotte) «commentavano» il testo di Burton, ammiccando allo stile degli erbari rinascimentali come ai paesaggi della Hypnerotomachia Poliphili: «Qui Polifilo e Picasso sembrano stringersi la mano attraverso i secoli, ma benché si rimandi ad entrambi il tratto del disegno ha un incanto suo tutto particolare, semi-ironico semi-poetico» (Transformations, London, Chatto & Windows 1927, p. 168). Può ben darsi che proprio in questa splendida, maliziosa edizione, abbiano conosciuto Robert Burton i suoi due più illustri appassionati – e forse epigoni – novecenteschi: Samuel Beckett, che vi allude in romanzi e poesie; e Jorge Louis Borges, che vi trae l’epigrafe della Biblioteca di Babele: dove l’anonimo narratore – che «lo scrivere metodico distrae dalla presente condizione degli uomini» – potrebbe ben confessare, assieme a Burton: I write of Melancholy, by being busie to avoid Melancholy – «Scrivo della malinconia, e il mio impegno è evitare la malinconia».

Vertigini e lettori dell’«Anatomia» di Burton, da Milton a Beckett

Classici inglesi del Seicento. Prima traduzione integrale del trattato di Robert Burton uscito nel 1621 e poi accresciuto più volte: nei «Classici della Letteratura europea» Bompiani, a cura di Luca Manini e Amneris Roselli

Illustrazione di Edward McKnight Kauffer per The anatomy of Melancholy di Robert Burton, Nonesuch Press, 1925

Classici inglesi del Seicento. Prima traduzione integrale del trattato di Robert Burton uscito nel 1621 e poi accresciuto più volte: nei «Classici della Letteratura europea» Bompiani, a cura di Luca Manini e Amneris Roselli

Pubblicato 3 anni faEdizione del 15 novembre 2020

Pubblicato 3 anni faEdizione del 15 novembre 2020