Una figura a parte: così si presentava Paul Delvaux, pittore belga tra i più importanti del secolo ventesimo, nato a Antheit, vicino Liegi, il 23 settembre 1897 e scomparso a Furnes, nelle Fiandre occidentali, il 20 luglio 1994. E così Delvaux viene solitamente presentato – non a torto – anche rispetto a quel movimento surrealista in cui, in un modo o nell’altro, nei momenti cruciali della sua formazione si è trovato immerso senza esserne mai banalmente risucchiato, ma portandovi al contrario elementi di una originalissima e per alcuni versi spiazzante poetica. Un surrealista senza dogmi e senza partito, lo si direbbe a costo di semplificazioni. Un surrealista che resta attaccato alla realtà e la coglie nei suoi processi più densi ma al contempo più sottili.

Su questa poetica e sull’adesione al movimento, sempre negata dall’artista, la Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo (Parma), in collaborazione col Musée d’Ixelles-Bruxelles, offre ora una occasione di meditazione allestendo una bella mostra titolata Delvaux e il Surrealismo Un enigma tra De Chirico, Magritte, Ernst, Man Ray, inaugurata il 23 marzo scorso e aperta fino al prossimo 30 giugno.

I surrealisti, osservava d’altronde lo stesso Delvaux, «li ho conosciuti e frequentati. È stata un’esperienza interessante, ma mi sono discostato dagli aspetti teorici della loro pratica. I surrealisti hanno reagito contro tutte le vecchie idee che imperversavano all’epoca. Hanno messo tutto a soqquadro e hanno fatto bene». È però impossibile, per chi osservi un lavoro di Delvaux, non fare i conti con il movimento, anche se la definizione di surrealismo data da André Breton nel 1924 sembrerà la meno adatta per accostarsi all’opera dell’enigma-Delvaux. Scriveva infatti Breton che surrealismo è «automatismo psichico puro mediante il quale si propone di esprimere sia verbalmente sia per iscritto o in altre maniere, il funzionamento reale del pensiero». Non solo, ma il surrealismo è «dettato del pensiero, con assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione, al di là di ogni preoccupazione estetica e morale».

Le dichiarazioni di poetica, si sa, valgono quel che valgono e forse valgono più per le apparenti differenze, che a volte svelano profonde – e non per questo meno contraddittorie – affinità. Ripercorrendo gli anni della sua formazione con studi di architettura e della prima esposizione, alla Galerie Georges Giroux di Bruxelles, Delvaux parlerà del surrealismo – inteso come poetica, non come movimento – nei termini di un «accostamento di elementi differenti, che non hanno alcuno rapporto tra loro ma che, per una qualche associazione, provocano uno choc estetico». Questo choc estetico, però, non ha nulla del mostruoso, dell’infernale, dell’incubo talvolta macabro e sguaiato e nemmeno della rivolta – Delvaux non è artista da manifesti teorici o da pratiche urlate alla Lautréamont – che segna certe derive surrealiste. Il suo ritmo è nell’incanto, nella sorpresa, nel décalage improvviso e nell’improvviso spazio che si apre tra le cose. In questo spazio, la realtà precipita e lo sguardo quasi si scompone, regalando momenti di stasi e di piccole epifanie. «Disegnare un albero, disegnarne il fogliame, penetrare le strutture del mondo vivente – osserva Delvaux – è estremamente importante, lo è soprattutto quando si tratta di inventare in altra maniera un’opera nella quale tali strutture interverranno, modificate ma conservando comunque il loro significato fondamentale. Avendo copiato la Natura, avendola copiata tanto a lungo, autorizza senza dubbio, una volta trasmutate le cose, a donare più forza e più intensità e persino più presenza agli elementi che si prendono a prestito. Per passare al di là del realismo, per passare oltre, bisogna raggiungere una conoscenza del reale e, in particolare, degli elementi naturali, in modo tale che l’irrealismo sia estratto dalla stessa realtà».

Le relazioni hanno importanza, in Delvaux. Hanno importanza massima gli accostamenti che con i loro choc liberano quelle relazioni. Alberi, paesaggi, coppie, donne, ma soprattutto treni. I treni furono sempre la sua passione: «ancora bambino, presi a amare i treni e me ne è rimasta la nostalgia. A tutto questo do alcuna particolare considerazione, se non l’espressione di un sentimento. Dipingo i treni della mia infanzia e, da qui, l’infanzia stessa».

Non c’è un apriori ideologico o di scuola, in Delvaux. Tutto avviene ex post, la sua poetica si fa chiara e decisa solo al termine del suo percorso. È induzione, non deduzione: «Vedo qualcosa, mi emoziona, dipingo». Anche nella pittura di De Chirico, Delvaux dichiara di non essere attratto tanto dagli aspetti metafisici dell’opera, quanto dall’accostamento, dal mistero, dalle ombre che si proiettano su strade e piazze, dalla «poesia del silenzio». Una poesia che si sprigionerebbe, secondo l’artista belga, proprio quando e perché per quelle strade o in quelle piazze non c’è nessuno. Sono le cose, allora, a parlare. Le immagini letterarie non lo interessano, il lavoro, per lui, «deve restare pittorico, non bisogna vedere altro che la pittura ed è il motivo per cui la teoria non deve entrare nel territorio della pittura, altrimenti la rovina, la distrugge. Chiacchierare non serve a niente».

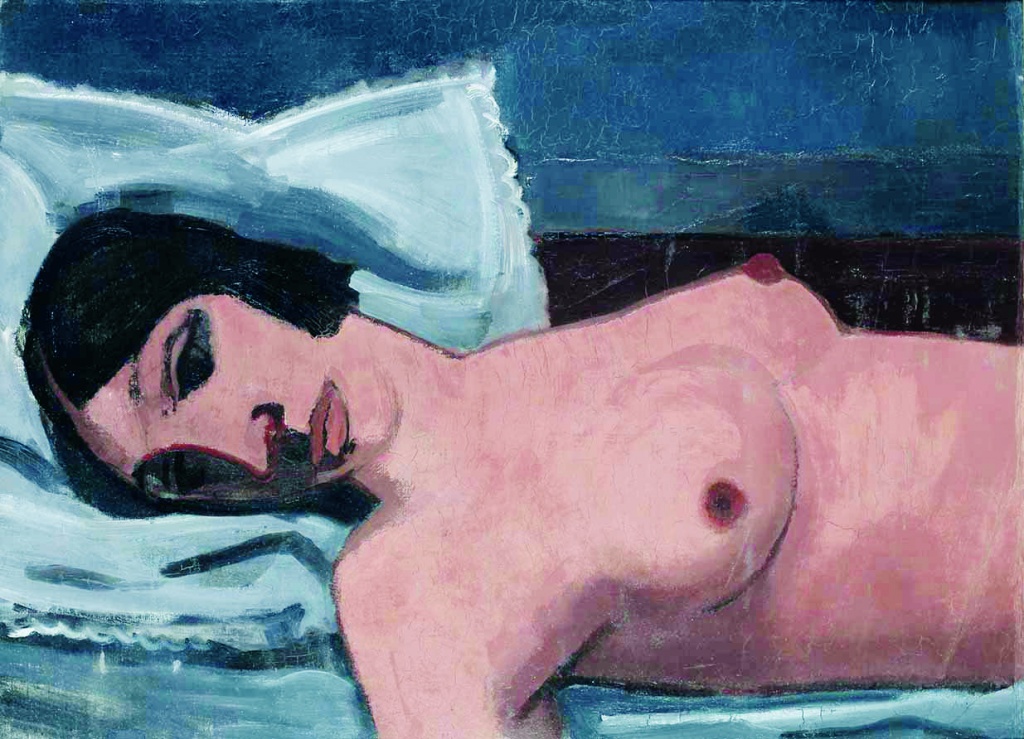

L’incontro con l’opera di De Chirico avvenne nel giugno del 1934, alla grande esposizione «Minotaure», svoltasi al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles. Da qui, a partire dal 1935, l’opera di Delvaux subirà una svolta, verso quell’universo di surrealismo e classicità che, da questo momento, diverrà una costante, anche tematico-inconografica dell’artista belga. L’architettura, lo scheletro, la statuaria antica, i treni e i tram, la questione del doppio, ma soprattutto la figura della donna e il suo mistero di inaccessibilità e eterno femminino saranno e sono i temi centrali di un’opera che, sotto certi aspetti, permane il vero enigma in e di Delvaux.

Oltre a documentare molto bene questo passaggio, l’esposizione dedicata a Delvaux e il Surrealismo racconta l’enigma nel suo farsi, nel suo evolversi e nel suo consolidarsi. Lo fa con una serie di importanti accostamenti – anche nel campo del libro d’artista, in cui Delvaux lavorò alacremente – ma soprattutto percorrendo i nuclei tematici di un lavoro che passa dal paesaggio alle ferrovie, dalle coppie agli scheletri umani – splendide danze macabre calate in contesti quotidiani – fino a quell’altro polo interiore che Delvaux immortala nella figura femminile. Figura che costituisce il tema portante di tutta la sua opera e sprigiona potentissime nostalgie per una distanza che sappiamo prossima, ma incolmabile.

Nella Femme au miroir, inchiostro e acquerello su carta del 1948 oggi in deposito presso il Musée d’Ixelles di Bruxelles, Delvaux riaccende il tema della «rassomiglianza incerta», caro per altri versi e su altri fronti a Pierre Klossowski e Roger Caillois. Chi somiglia a chi? Dov’è la realtà, quando la realtà si presenta allo specchio? Ci lasceremo sedurre dalle identità o coglieremo le differenze? Il desiderio – altro tema chiave – pare suggere Delvaux, passa in sottili sfasature di piano, tra natura e bellezza, tra la realtà e il suo doppio, non meno reale, in una lontananza mai troppo lontana eppure segnata da un manque, che scava tra noi e l’oggetto un solco invalicabile. Il desiderio, per Delvaux, è nostalgia.

Nostalgia del tempo, inteso come transito da una sponda all’altra, come un piccolo ponte aperto sul tempo. E il tempo? Forse soprattutto per lui valgono le parole di Georges Bataille che, interrogato sulla questione rispondeva: il tempo è desiderio che il tempo non esista.