Mentre cercavo nella memoria dove avessi visto Della Torre e rintracciavo la Galleria dell’Ariete di Beatrice Monti, la Galleria delle Ore di Fumagalli e la Galleria del Milione dei Ghiringhelli, Maccari tornava con un’incisione che oggi ritrovo nel catalogo generale, la numero 46, insieme a una foto di lui e Della Torre al Cinquale nel 1957. Stessa data dell’incisione, una delle quattro inserite nella cartella edita dalla Galleria La Salita con un testo di Guido Ballo. Che La Salita in via di San Sebastianello, diretta da Gian Tomaso Liverani, guardasse a Della Torre, era per me già una nota di merito, visto l’impegno che la galleria stava dispiegando a favore della grafica e in una stamperia storica come quella di Roberto Bulla. L’incisione, un’acquaforte su lastra di zinco di mm 196 x 240, era Alberi in Versilia, e aveva imprevedibili assonanze con il Paesaggio di Morandi, del 1916, che si stendeva sulla parete di sinistra del salotto di Maccari, sopra il divano, con quei due alberi stracciati in orizzontale.

La lezione di Mino Maccari

Maccari, vedendo i miei occhi correre dall’incisione al dipinto e viceversa, mi ammannì una di quelle lezioni sui pittori-incisori che solo i maestri come lui potevano fare. Intanto, non amava il termine limitativo di peintre-graveur.

Parlò di Della Torre come di un fratello di viaggio, che al linguaggio della pittura affiancava senza problemi il linguaggio dell’incisione, e come questa, in sostanza, fosse sempre e solo segno, anche quando egli scomodava l’acquatinta, di certo non utilizzata per rendere più bella l’incisione.

Della Torre disegnava sulla lastra con la stessa libertà intravista sul foglio di carta bianca, senza barriere di tecniche o di mezzi. Non incideva quello che aveva dipinto o voleva dipingere, non si preoccupava di divulgare un’immagine già verificata. Anzi. La lastra gli dava la possibilità di cercare il segno giusto, risolutivo, che la pittura avrebbe verificato con il colore e viceversa.

Vedi, diceva Maccari, il chiarore di questa incisione? Della Torre cerca di chiarire a se stesso dove andare per non smarrirsi e lo fa senza diventare schiavo della tecnica e neppure del paesaggio della Versilia. Traduce tutto in linguaggio, il suo, mediato attraverso l’incisione, spostando l’angolo visuale, proprio come Morandi.

Avevo, diceva Maccari, anche un’altra incisione, sempre sulla Versilia, che si muoveva in maniera ancora più scarna in un figurativo che va verso l’astratto, proprio come Klee. Della Torre è un lombardo che tra silenzio e luce, attraverso l’acquaforte, senza chiaroscuro, ha trovato quella sintesi e quella purezza necessari a una fantasia nutrita dalla memoria. E mentre mi parlava, guardava Morandi.

Alcuni anni dopo, il 22 novembre 1990, al Palazzo Reale di Milano per una mostra bellissima che voleva mettere in luce i rapporti di Morandi con la capitale lombarda indagando nella sua memoria – e lo faceva attraverso Gian Alberto Dell’Acqua, Rosalba Tardito, Maurizio Calvesi e Elena Pontiggia – incrociai Lamberto Vitali con Mercedes Garberi, allora a capo dei Musei Civici. Tra un saluto e un commento, memore delle parole di Maccari, infilai la stessa domanda. Era rivolta al Vitali collezionista, naturalmente, attento a ciò che gli avveniva intorno. Chi era, secondo lui, l’incisore giovane da tener d’occhio? Anche qui non ci furono titubanze, nonostante sapessi quanto egli si sottraesse a questo tipo di interviste casuali: per me Enrico Della Torre. Pochi mezzi per una assoluta sintesi di segni carichi di pause.

Credo che queste due testimonianze siano un degno corollario alla mostra dedicata (fino al 30 ottobre) a Enrico Della Torre (Pizzighettone, 1931) dal MIG. Museo Internazionale della Grafica di Castronuovo Sant’Andrea (PZ), faro di un Polo che sta mettendo totalmente in discussione il concetto di periferia, ancora non superato nella provincia italiana e soprattutto nelle aree interne dell’antica Lucania divisa tra il Parco del Pollino e il Parco dell’Appennino Lucano.

Della Torre sintetizza cinquantasette anni di lavoro autentico attraverso sessanta incisioni da lui selezionate e donate al Museo, quasi a voler accompagnare le tappe fondamentali del suo lavoro con meditazioni e pause tradotte in pensieri e opere che, ogni volta, rivelano una sorta di sguardo retrospettivo su quanto è il risultato di una lunga evoluzione, in un primo tempo tesa a sentire il desiderio interiore del soggetto come determinante per la definizione della forma e, a partire dal 1958, per la separazione tra arte e natura, quando le Colline, sciolti i tratti tormentati dei Rami sull’acqua (1957), pur indicando la città, altro non sono se non ritmo di Impalcature (1959) e lento accostarsi di due toni dello stesso colore fatti immagine in verticale ordinata e compatta.

L’esperimento di automatismi collegati all’esigenza di voler esprimere forze cosmiche (le strade, la luce, l’orizzonte, il cielo di zinco, le ombre azzurre-nere, le verticali, le oblique, le nuvole, i rumori, i suoni, le fughe sulle strade dritte, l’asfalto, il bianco, il catrame, il grigio, il cemento), in questi fogli che occupano oltre mezzo secolo di dedizione, dopo alcune insistenze sulla figura femminile seduta e sulla vegetazione, trova il modo di chiarirsi per fasci di linee, dritte o spezzate, segmenti di cerchio, punti, forme lenticolari che rendono lampante quella plasticità propria degli anni settanta e ottanta («celeste, poi una riga, poi sotto ancora celeste, poi un verde, un verde fondo»), mai fine a se stessa o subordinata all’evocazione del mondo materiale, nonostante i titoli rimandino al teatro della natura e alla scrittura del paesaggio, all’enigma dei corpi e all’universo fluviale.

Qui la linea è per se stessa, come nei dipinti il colore, e orientamenti e rapporti sono in completa sintonia con gli altri elementi della composizione che, costruita dall’interno, alzando piani di luce, deve pervenire, in ogni caso, alla liberazione di forme inattese, nonostante le allusioni al mondo reale lo accostino in più punti a Klee e gli riesca difficile astrarsi da ogni ricordo, dalle impressioni e dai fantasmi di quel mondo sconosciuto che, da anni, lo ossessiona spingendolo a rivelarlo proiettandosi nel futuro.

Al centro di un universo nascosto

I segni liberi in cui si muove come fosse al centro di questo universo nascosto sono il frutto di una intuizione poetica e di un entusiasmo lirico (caro a Sereni e a Rebora) che lo portano da un lato a studiare il meccanismo della pittura prendendo annotazioni sulla natura, le leggi che governano l’uso e il significato dei colori, e dall’altro a cercare, attraverso le tracce che nutrono le metamorfosi della pittura, significati ancora ignoti. I risultati sono facilmente intuibili. La tecnica erige la struttura del dipinto rendendola rigorosa e mobile ma sbriglia l’immaginazione nell’incisione che coagula e ordina forme vibranti poi rese viatico indispensabile per quadri come Specchio d’acqua (1977), Notte (1980), Apparizione (1981), Ritmico (1986), Blu-verde (1987), Castello (1988), Rottura (1993), Volo (1995), Alba (1999).

Questi ultimi, a loro volta, sottolineano l’interscambio con le sintesi assolute dell’opera grafica e quanto le soluzioni ottenute con l’uso del tradizionale olio su tela portino un efficace contributo alle architetture di xilografie o acquetinte come Costruzione (1961), Caduta (1973), Elegia (1978), Strutture (1981), Elfi (1993), Insidia (1999).

La parabola dei segni, mai fissa, accorda i suoi ritmi sottili su associazioni, opposizioni, oscillazioni e fratture improvvise, arrivi e partenze di geroglifici organizzati in un colore che conferisce spazio ai piani sui quali viene condensata ed esaltata l’espressione di una vibrante forza interiore.

Non ci sono stridori nel mondo di Della Torre che, per evocare un movimento, conduce «su un filo i suoni, i rumori della natura», articola segni d’argento e modula valori tonali dall’estremo bianco al nero più cupo, sovrappone e stira orizzonti di luce, rappresenta se stesso in ciò che rappresenta la vita: un andare lungo, silenzioso come un fiume.

Vedi il chiarore di questa incisione? Per non smarrirsi, con Della Torre

Il MIG di Castronuovo Sant’Andrea, vicino Potenza, rende omaggio a Enrico Della Torre. Entusiasmo lirico, già caro a Sereni e Rebora, che nella grafica si fa segno inatteso. Mai schiavo della tecnica, il maestro lombardo di Pizzighettone ha saputo «sfuggire» a Klee lasciando alle forme una vibrante autonomia

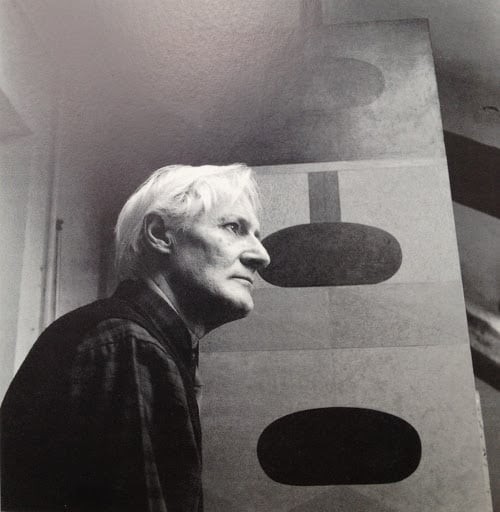

Enrico Della Torre, "Formazione", 1984, acquaforte e acquatinta

Il MIG di Castronuovo Sant’Andrea, vicino Potenza, rende omaggio a Enrico Della Torre. Entusiasmo lirico, già caro a Sereni e Rebora, che nella grafica si fa segno inatteso. Mai schiavo della tecnica, il maestro lombardo di Pizzighettone ha saputo «sfuggire» a Klee lasciando alle forme una vibrante autonomia

Pubblicato 4 anni faEdizione del 27 settembre 2020

Pubblicato 4 anni faEdizione del 27 settembre 2020