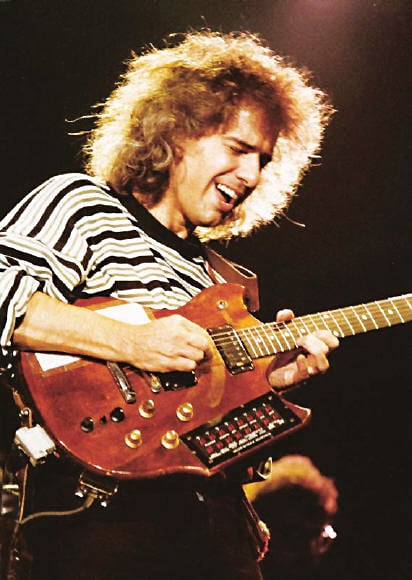

Non ce ne voglia chi proprio non riesce a sopportare, nel jazz, derive elettriche che sfiorino o abbiano sfiorato la fusion e il progressive rock, ma Pat Metheny, approdato ormai a una carriera che oltrepassa il mezzo secolo, è una delle poche figure iconiche della scena contemporanea jazzistica. Il problema (o forse il merito) è che Metheny non si riesce a chiudere in un preciso recinto identitario di suono. Va dove lo portano le dita e il cuore, e la natura ondivaga delle sue scelte solistiche e compositive può anche risultare frastornante: l’avanguardia pura e le ballad morbide che più morbide non si potrebbero, i trii di «puro jazz» e il solismo ipertrofico dell’Orchestrion. Quanto piace a uno, dispiace ad altri.

PERÒ, e diciamolo subito, erano anni che Metheny non incideva un disco così convincente e capace di mettere d’accordo molte fette di pubblico, se non tutti quasi tutti. Incisione dal vivo (ma si sente poco), partenza perfetta con una mini suite da quattordici minuti, It Starts When We Disappear che parte subito bene, con una folgorante intuizione melodica che, ovviamente, funziona da perfetto trampolino di lancio per assoli ariosi. Poi arrivano le citazioni, splendide, dal passato remoto: Bright Size Life, e il pensiero va agli anni ’70, Turnaround a ribadire che Metheny ha il santino di Ornette Coleman a guidarlo nelle sua facilità lirica, Lodger, che invece cerca e trova quelle impuntature rock che rinforzano certe esangui latitanze di suono metheniano, quando tende a diventare lezioso. Accanto ha giovani musicisti newyorchesi, eccellenti: citeremo James Franciers, che sembra aver avuto in dono, nelle dita, il tocco che fu di Chick Corea.