Dal prossimo 9 ottobre al 14 novembre avrà luogo, presso lo Studio Varroni-Eos libri d’artista, la mostra Villadrome, Emilio Villa libri riviste scritti 1947-1990. Curata da Mario Diacono e Piero Varroni, l’esposizione consiste in documenti, libri, fotografie, oggetti, prestati da artisti, archivi, istituzioni.

Villadrome, invenzione verbale che lega il cognome Villa alla parola francese velodrome (velodromo) è la definizione che Marcel Duchamp aveva dato alla colossale produzione di questo famoso e singolarissimo protagonista italiano della neoavanguardia internazionale, e la parola è stata scelta come titolo di questo omaggio nel centenario della nascita del poeta lombardo. Un titolo che indica l’ampiezza della produzione di questo personaggio, il meno classificabile di tutti i protagonisti dell’avanguardia verbovisiva.

Nato nel 1914 ad Affori presso Milano, figlio di un muratore, fu avviato alla carriera ecclesiastica, come allora spesso avveniva nelle famiglie che non potevano sostenere le spese degli studi. Frequentò tre diversi seminari lombardi e poi l’Istituto Biblico di Roma, nella cui biblioteca apprese molte lingue arcaiche, l’aramaico, l’ugaritico, il greco antico, e dove si dedicò alla semiologia semitica. Ma ben lungi dall’idea di farsi prete, stabilì con l’arte e la letteratura d’avanguardia contatti che poi moltiplicò a Roma dopo aver lavorato per più di un anno presso il Masp, Museo di San Paolo del Brasile. Fu amico di artisti tra i più celebri del secolo scorso, tra i quali Rothko, Matta, Fontana, Piero Manzoni e, con alcuni di loro, realizzò libri stampati in edizioni esigue.

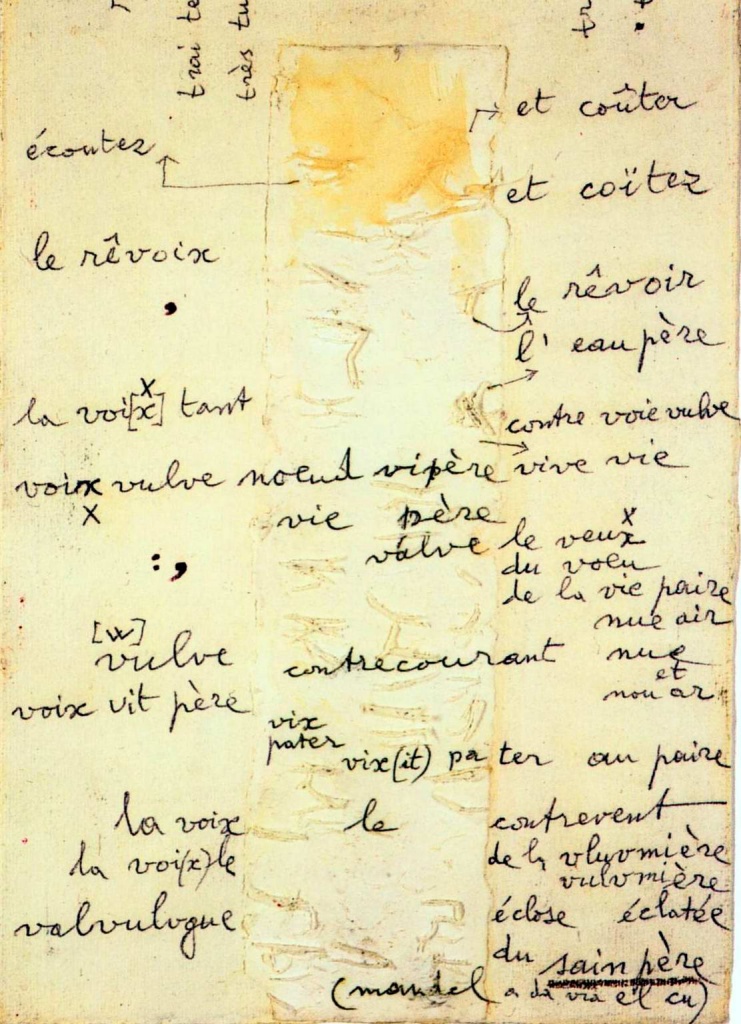

I suoi caotici scritti, che mescolano lingue antiche e moderne, sembrano prefigurare la Babele linguistica odierna. Le lingue da lui usate sono spesso reinventate, maccheroniche. E anticipò il rapporto lingua-dialetto divenuto di moda negli anni Sessanta. La sua era una forma di espressionismo scrittorio, ma, nemico com’era delle categorie prestabilite, non avrebbe certo accettato una simile definizione. La sua scrittura sembra la mimesi grafica di una realtà labirintica e satura. Senza che occorra disfarne gli intricatissimi nodi, se ne raggiunge il senso nascosto, un amore per i suoni evocativi di tutti i tempi e luoghi. E i suoi manoscritti vennero considerati «scrittura visuale» e stampati in serigrafia, sebbene privi di ogni intenzionalità di comunicazione visiva. Ne è rigorosamente escluso l’ordine orizzontale.

Era un poeta e un critico, ma non usava terminologia critica, rifuggiva da quel linguaggio che veniva allora beffardamente definito «il critichese». I testi con cui accompagnò l’opera di tanti artisti non furono mai esercizi di analisi, ma contrappunti verbali paralleli. E i suoi libri furono affidati indifferentemente a sigle underground o ai massimi editori. Fu un grande stimolatore, fecondatore di talenti.

Il suo discorso sull’origine della scrittura e sui sigilli sumeri suggerì a Capogrossi il modulo grafico della sua pittura, il «forchettone». E si devono ai suoi suggerimenti i sacchi di Burri e il decollage di Rotella, ossia lo strappo dei manifesti.

Come può vedersi anche in questa mostra romana, Villa fu un magistrale traduttore: ritradusse Saffo, Omero, e l’Antico Testamento, direttamente dagli originali. La sua profonda conoscenza dei rituali e dei luoghi biblici indusse John Huston a ingaggiarlo come consulente per la casa cinematografica americana che stava preparando in Egitto il colossal I dieci comandamenti. Questo poeta amò i giochi di parole e le beffe. Contro le «ideologie» fece costruire dai suoi collaboratori maceratesi le «idrologie», sfere di plexiglas trasparente colme d’acqua e di sparse lettere alfabetiche semoventi. E a Rieti, durante un carnevale, valendosi della omonimia del proprio nome con quello del celebre cantante Claudio Villa, fece percorrere la città da un’automobile con altoparlante, informando in quale spazio pubblico si sarebbe presentato «l’ultimo disco di Villa». Una folla accorse sul luogo indicato, ma si trattava di un disco muto, di cartone serigrafato in più colori, che verrà esposto nell’attuale occasione.

Molto prima che la parola «performance» entrasse nel vocabolario internazionale, questo poeta ha compiuto a Roma un rito che rimase affidato solo alla memoria dei presenti. Gettò nel Tevere sassi da lui scritti là dove i Papi in processione solenne avevano affondato nel limo del fiume le statue della romanità. I messaggi litici di Villa seguivano così a distanza di secoli il gesto iconoclasta degli antichi Papi che avevano allora corretto il Giudizio michelangiolesco imbragando i corpi precipitanti e interrompendo con i colori delle vesti la solennità bicroma delle carni nude sul cielo. Le pietre di Villa si depositavano accanto alle statue sommerse, a testimonianza di una protesta contro la dissacrazione del corpo.

Negli ultimi anni della sua vita, terminata nel 2003, a Rieti, Villa perse totalmente l’uso della parola, da lui tanto amata e perseguitata.

Una feconda babele linguistica

Mostre. I testi e i libri del critico e poeta ludico Emilio Villa esposti dal 9 ottobre presso lo Studio Varroni-Eos

Mostre. I testi e i libri del critico e poeta ludico Emilio Villa esposti dal 9 ottobre presso lo Studio Varroni-Eos

Pubblicato 10 anni faEdizione del 4 ottobre 2014

Pubblicato 10 anni faEdizione del 4 ottobre 2014