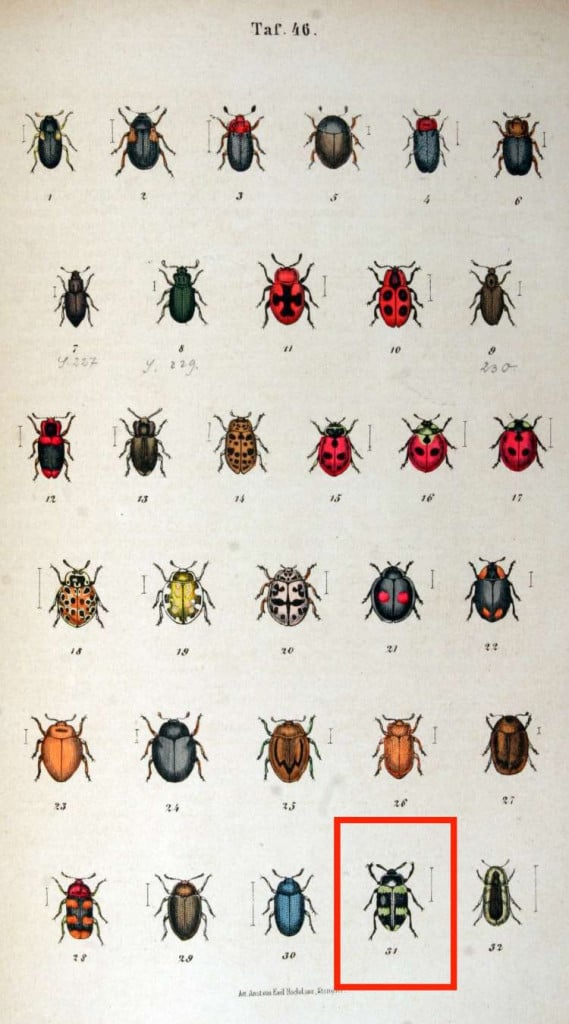

Canto d’amore, trattato entomologico, diario di un’ossessione, romanzo di formazione, cronaca di una metamorfosi, raccolta di aforismi, dedalo di citazioni più o meno occulte, questo, e molto altro, è Memorie del sottobosco. Un coleottero dei funghi di Tommaso Lisa (Exòrma, pp. 192, euro 15). Libro rizomatico nel contenuto e nella forma con protagonista assoluto il Diaperis boleti, un piccolo coleottero nero con «tre bande sul dorso gialle-arancione», una creatura patafisica che «riflette e racchiude nelle sue articolazioni, tutte le possibili declinazioni del mondo».

L’impianto del testo è facilmente riassumibile: l’autore, a casa dei genitori (un appartamento alla periferia di Firenze), osserva la sua collezione di coleotteri iniziata molti anni addietro. E, di fronte a questa «madeleine entomologica», abbandona la noia mortale delle classificazioni per seguire «intrecci, grovigli, linee che si intersecano e biforcano» a partire dagli «organi senza corpo» di questi insetti, dal loro corpo smembrato. A questa unità di tempo e di luogo si contrappone una disunità d’azione che, girando intorno al «tronco di legno marcio» al cui interno un Lisa bambino trovò la sua prima colonia di Diaperis, si avventura negli interstizi di un terzo paesaggio ctonio che testimonia «l’emergere dello straordinario nell’ordinario».

TRE SONO I VETTORI principali che innervano la mappa che l’entomologo traccia per provare a rintracciare quanto elude anche il più attrezzato dei linguaggi umani. Il primo è quello che potremmo chiamare psicoanalisi della natura, in cui il genitivo è al contempo soggettivo e oggettivo. Sorta di Rorschach organico, le strie dell’esoscheletro del Diaperis si fanno segno della mancanza provocata dalla scissione «tra le parole e le cose» operata dalla visione scientifica. Mancanza che, a sua volta, trasforma l’insetto in oggetto piccolo a, origine e fine del desiderio, che permette a Lisa di far ritornare il rimosso del suo sottobosco inconscio e che lo rende sciamano «parlato dal sottobosco» stesso, da ciò che, stando «fuori da noi», è «ciò che non può essere perduto di noi», l’inappropriato inappropriabile che «connette ai corpi celesti, alle stelle, le alghe, gli elettroni, lo stormire delle foglie».

Il secondo vettore potrebbe rispondere al nome di scrittura del disastro. Con un duplice senso di marcia: uno centripeto in cui la scrittura riesce a restituire «l’ecosistema di segni» inscritti sul corpo del Diaperis solo nel momento in cui implode nell’accettazione del suo costitutivo fallimento; l’altro centrifugo quando Lisa alza lo sguardo dagli strani geroglifici dei coleotteri per posarlo sulle linee tracciate da «centri commerciali, auto, tram, asfalto», da quel «regno dell’alienazione capitalista» che non cessa di annunciare la «straniante apocalisse ecologica» che viene.

Il terzo, infine, è quello che, non v’è dubbio, non può che dirsi metamorfosi panica che mescola memoria e desiderio. Le righe tracciate dall’insetto e dall’autore vanno progressivamente aggrovigliandosi – «il desiderio della mia mancanza è il desiderio della sua differenza» – fino a divenire bande: «io sono la corteccia, il fungo, l’insetto in un procedimento infinito di echi e di mimesi». Fino a comprendere l’essere come ciò che «sta per essere» e come ciò che «quasi c’era», tanto da far delirare il desiderio che giunge a desiderare ciò che fino a quel momento era indesiderabile: «se li avessi trovati (…), li avrei lasciati al loro posto».