Gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno creato una rottura nel télos della storia americana, cui si è associato un cambiamento di paradigma nella narrativa statunitense. Dotato di una notevole valenza mediatica, in grado di sgretolare le nozioni lineari di tempo e spazio, il crollo della Torri ha costituito un trauma profondo che sfugge a ogni rappresentazione lineare e che ha scosso i riferimenti simbolici di un’intera cultura.

Ora, immaginate cosa succederebbe se, vent’anni dopo, le Torri riapparissero all’improvviso: accade nel decimo romanzo di Steve Erickson, Shadowbahn (traduzione di Michele Piumini, Il Saggiatore, pp. 312, euro 21,00), dove si materializzano nelle Badlands, in South Dakota, perfettamente visibili dalla Highway 44 come «stalagmiti d’ombra della geografia più invasata di un paese invasato»: «due tombe gigantesche, ferite terrestri qui trasferite dalla memoria nazionale».

Nel futuro prossimo

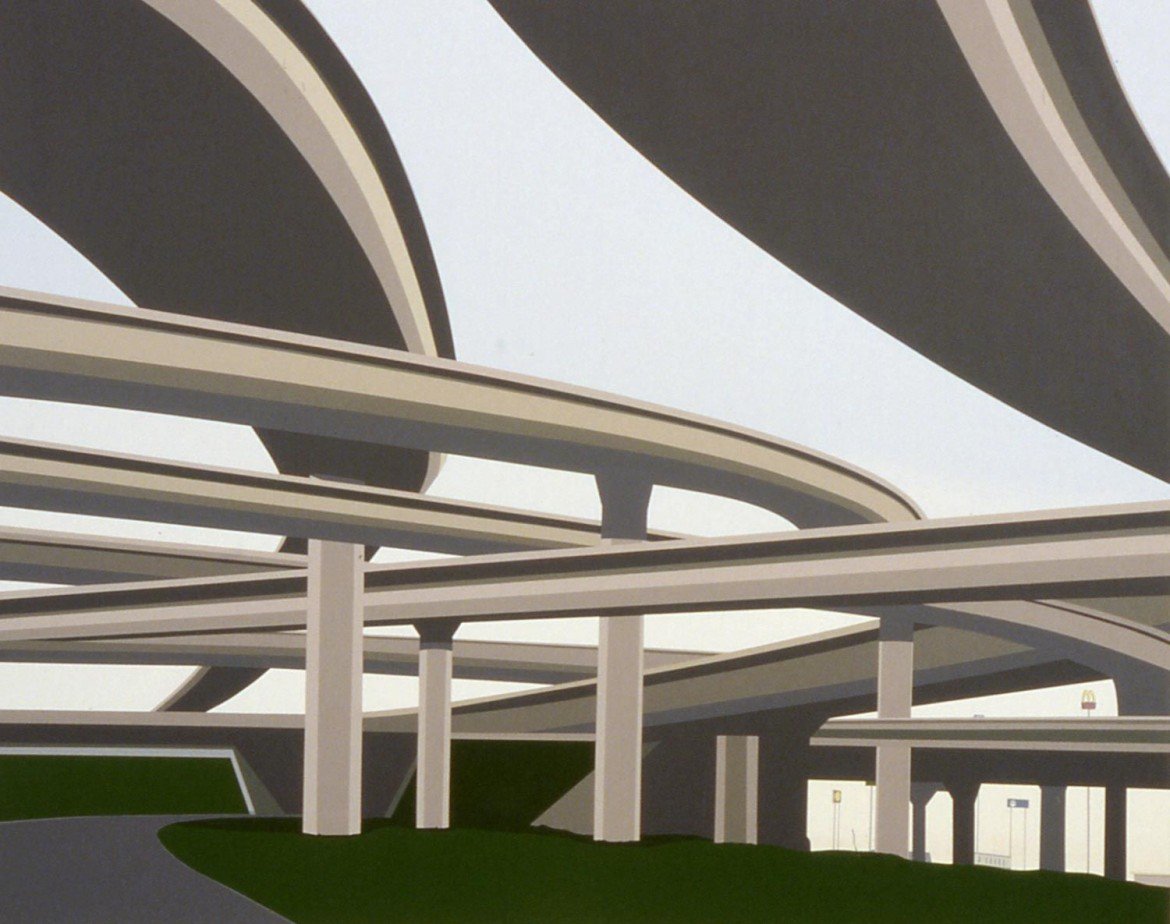

Opera polifonica, visionaria e corale, tanto imprevedibile quanto spiazzante, il romanzo di Erikson tematizza l’idea di Baudrillard dell’11 settembre come «evento puro che racchiude in sé tutti gli eventi che non hanno mai avuto luogo», offrendo al lettore un’esperienza «immersiva» in una «America della mente» del prossimo futuro, non così distante da quella che ci raccontano i giornali: pervaso da moti secessionisti che inneggiano alla «Disunione», il paese appare frammentato in un reticolo di staterelli che lottano per il privilegio di chiamarsi «America». Lo attraversa una strada fantasma, la Shadowbahn, che trapassa la nazione da parte a parte e che, come la vita, ha «due vie di fuga soltanto, l’inizio e la fine».

Nel romanzo, l’inattesa apparizione delle Torri trasforma il tempo in «una strada-ombra di rotatorie consecutive in cui capita che il Dopo preceda il Prima», causando una serie di sfasamenti spazio-temporali in grado di generare realtà parallele, eppure stranamente comunicanti.

In questa dimensione controfattuale, Steve Erickson racconta che a sopravvivere al parto gemellare nel 1935 non fu Elvis Presley bensì il mediocre fratello Jesse, identico nell’aspetto all’iconico cantante ma assolutamente privo di talento musicale. Jesse si risveglia al novantatreesimo piano della Torre Sud, unico inquilino dell’enorme struttura nel deserto, in un mondo dove è odiato da tutti per il solo fatto di essere sopravvissuto al fratello. L’autore immagina infatti che la morte prematura di Elvis abbia cambiato il corso non solo della musica, ma dell’intera storia americana. È vero, in questa realtà alternativa gli aerei non si sono abbattuti sulle Torri; ma senza il punto di contatto tra la cultura afroamericana e quella bianca – tra il blues e il country – i Beatles non sono riusciti a sfondare in America e si sono subito sciolti (non c’è spazio per loro «in un paese in cui il rock avrebbe potuto prendere piede se qualcuno gli avesse spianato la strada»); Kennedy non è mai stato eletto presidente e Obama è diventato una «figura capace di cementare l’unità di coloro che lo odiano»: l’inizio della sua presidenza corrisponde paradossalmente all’Anno zero della «Frattura».

Attraverso una scrittura onirica, frammentata, fatta di paragrafi brevi ma incisivi, Erickson demolisce il mito americano, mettendone in risalto il dualismo intrinseco – un «ordine dialettico» contrapposto a un «disordine conflittuale» – e rivelandone la dissociazione schizofrenica di base che, a ben vedere, risale addirittura alla Dichiarazione d’indipendenza, dove si afferma che «tutti gli uomini sono stati creati uguali» mentre di fatto si legittima la schiavitù di un intero popolo. Anche le Torri sono due, come i gemelli Presley e i fratelli Kennedy che vengono (o no?) assassinati, e sempre due sono le idee di passato in competizione tra loro nella mente degli americani.

Shadowbahn è stato scritto prima dell’elezione di Trump, ma lo slogan del quarantacinquesimo presidente, «make America great again», si basa proprio su questo dualismo schizofrenico: la fiducia nella restaurazione di un passato mitico di grandeur, fatto tuttavia anche di schiavitù e orrori, di secessione, guerra civile, sfruttamento e segregazione – tutti aspetti che i sostenitori di Trump sembrano voler dimenticare, se non addirittura negare.

Le Torri riapparse sono anche due giganteschi altoparlanti che propagano una musica diversa per ogni ascoltatore, così come una delle canzoni fondative della nazione – Oh Shenandoah, che apre e chiude il romanzo – è «cento canti in uno a seconda di chi l’ha cantata e ascoltata in un dato momento degli ultimi duecento anni: canto dei pionieri, canto dei marinai, canto degli schiavi, canto dei confederati, canto d’amore di un mercante francese per la sua sposa indiana».

Erickson sembra ritenere che se l’America contiene moltitudini è soprattutto grazie alla sua musica, la quale ha il merito di scomporre il dualismo intrinseco nei miti di fondazione rifrangendolo in una molteplicità creativa e irriducibile.

Ecco perché nel futuro distopico del Paese ogni traccia di musica – elemento potenzialmente sovversivo – è scomparsa. Solo due fratelli adottivi in viaggio attraverso l’America – il ventitreenne Parker, bianco, e la quindicenne Zema, nera – riescono ancora ad ascoltare misteriosamente le playlist composte dal padre, musicofilo incallito, romanziere fallito (o famosissimo?), nonché alter-ego dell’autore. Quando una notte imboccano, per sbaglio, la Shadowbahn, la loro prosaica Toyota Camry ibrida si trasforma nella mitica «Supersonik», che attira folle di entusiasti da ogni parte d’America, speranzosi di poter ascoltare la musica che proviene dagli altoparlanti – o, come si scoprirà poi, dalla mente di Zema, vera e propria incarnazione della nazione: la ragazzina afroamericana, infatti, «arrivata in America da tredici anni, non ha mai avuto idea che non avere idea di chi sei e di qual è il tuo posto nel mondo ti rende più americano di chiunque altro».

Derivata dalla schiavitù

Zema diventa così – come Oh Shenandoah, come Elvis, come le stesse Torri – simbolo di quello che Erickson considera «il più gioioso contributo che l’America ha dato al mondo», la sua musica, nata paradossalmente «dalla cosa più incontestabilmente maligna dell’America, la schiavitù».

Romanzo «on the road» che strizza l’occhio ai capisaldi del genere, Shadowbahn è un viaggio emozionante e nostalgico attraverso il cuore musicale degli Stati Uniti; ma è anche una raffigurazione apocalittica del prossimo futuro, una storia di formazione (e informazione) sui rischi che si corrono quando un Paese si va «filosoficamente disintegrando», mentre denuncia l’idea di «una nazione che si dà un nome in base ai propri sogni e poi si aggrappa a quel marchio per cercare di ricordare chi è».