Alcune mostre mettono a nudo le criticità dell’esporre. Confermano la tesi di Karl Bühler, psicologo e semiologo: la comunicazione efficace non si limita a esprimere o a rappresentare; esercita una funzione di «appello», facendo leva sul sensibile per catturare lo sguardo. Facile se si tratta di rendere «succulento» un frutto o «repellente» una caricatura. Più arduo se l’obiettivo è allestire una mostra documentaria, dove a una serie di opere autosufficienti si sostituiscono oggetti d’arte che tracciano atti sociali.

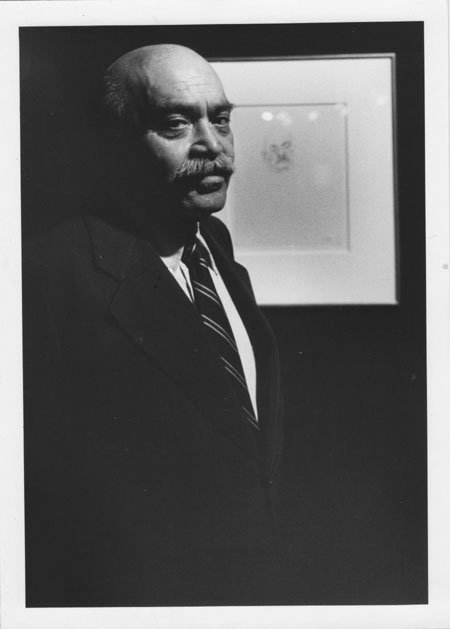

Fino al 16 febbraio Ca’ Pesaro di Venezia dedica due sale alla rivista di fotografia Camera, divenuta nel secolo scorso un riferimento per il settore, dopo la chiusura, nel 1917, della statunitense Camera Work. Grazie a Romeo Martinez, che la dirige dal 1953 al 1964, mentre cura a le uniche cinque edizioni della Biennale Internazionale di Fotografia di Venezia (1957-1965), Camera forma il pubblico alle strategie del linguaggio fotografico. L’area di interesse è l’Europa a confronto con le Americhe, ma non mancano altre culture – il numero 37 del 1958 è dedicato al Giappone. Il percorso, ricostruito in mostra da Francesca Dolzani e Silvio Fuso, presenta in cornice copertine emblematiche e testimonianze dell’impegno di Martinez nella Serenissima, con materiali dal suo archivio privato. Ma stimola poco la conoscenza diretta: una serie di app per esplicitare i formati delle foto stampate, sfogliare le pagine fisicamente o in digitale, far sentire la qualità delle carte avrebbe destato nel visitatore quell’occhio curioso che l’esperimento merita.

Camera, fondata in Svizzera nel 1922 dall’editore Carl Josef Bucher, di Lucerna, e l’ingegnere Adolf Herz, raggiunge nel ’64 una vetta di 35.000 abbonati. Si distingue da subito per il rifiuto del discorso epidittico. Preferisce, all’agiografia degli autori, un’argomentazione visiva e verbale sui modi in cui il binomio uomo-macchina anima la figuratività del mondo. Potere medianico della fotografia.

L’impiego diffuso di immagini nell’industria, in pubblicità e nella moda spingerà Martinez a ripetere che, tanto per la produzione quanto per la fruizione, «la maniera di vedere è molto più importante della maniera di fare». Una fase di qualificazione a questo linguaggio deve cioè precedere la lettura, ma anche la performance dello scatto. Così l’«istante decisivo» di Henri Cartier-Bresson è il culmine di un processo, non un’epifania improvvisa. Lo dimostrano i provini a contatto richiesti al fotografo dallo storico americano Beaumont Newhall e stampati, inediti, nel numero 34 del 1955. Ugualmente memorabile è il numero 42 del ’63, La conquista del cielo, tutto con immagini astronomiche all’indomani del lancio nello spazio del primo astronauta donna, Valentina Tereskova. Martinez coinvolge osservatori europei e americani e pubblica una storia della fotografia astronomica, da Arago e i dagherrotipi che ritraggono la luna alla spettrografia e alla radioastronomia, senza dimenticare le incisioni del cosmo e delle fasi lunari, riprodotte su carta velina in grandi fogli ripiegati. Jean-Marie Floch parlerebbe di «valorizzazione mitica». Anacronisticamente la stessa di Galileo!

Il periodico ha inoltre interrogato il rapporto fotografia/parola nelle redazioni editoriali e, in generale, la credibilità dell’immagine nel testo eterogeneo della pagina. Un tema attualissimo su cui i fotografi di allora prendevano posizione. Emmanuel Sougez è intervenuto con un articolo sui Buoni e cattivi utilizzi della fotografia (n. 34 del 1955); Willy Ronis (n. 33 del 1954) ha rivendicato la foto di reportage: diverge dalla foto-documento non perché sia più spontanea – resta sempre una costruzione e con un immenso lavoro alle spalle – ma perché la sua grammatica è diversa, per ritmo e aspetti.

Ampio spazio è dato ai progetti espositivi, che legittimano la fotografia in quanto arte e ne determinano il valore di mercato. Niente adulazioni, però. Martinez, anzi, scongiura ante litteram le pratiche di curatori che strumentalizzano le opere, riducendole a una propria narrazione avulsa da esigenze di educazione visiva, di cultura del gusto e del senso critico. Riconosce il potenziale innovativo della mostra di Edward Steichen al MoMA di New York, The Family of Man (1955), ma, come più tardi Roland Barthes in Miti d’oggi, dubita che chiamare in causa concetti universali, sovraordinati rispetto alle opere – la «morte», la «nascita», la «Storia» – possa renderle intelligibili. Camera aveva il dono di situare l’inquadratura nelle sue «forme dell’impronta» (Floch) e distrarre dal noema della fotografia.