Audacia, incoscienza, arroganza tipica di chi percepisce la superiorità della missione di cui è investito, o ingenua curiosità, desiderio di sfuggire alla noia? Non sapremo mai quale sia stata la vera molla che spinse, sul finire del XIX secolo, un medico inglese di salute cagionevole ad addentrarsi nei territori inesplorati del deserto arabico, quei territori di cui si sapeva soltanto che la loro natura offriva una sopravvivenza assai precaria e i locali mal tolleravano la presenza degli europei. Sta di fatto che questo viaggio ebbe luogo, tra il 1876 e il 1878, e che il suo protagonista, Charles M. Doughty, ne ricavò un resoconto: in una prima stesura occupava due volumi per complessive 1300 pagine, mentre oggi se ne può leggere la rielaborazione in una scorrevole traduzione italiana, Arabia Deserta (traduzione di Mario Biondi, Guanda, pp. 312, euro 20,00, prima edizione 2003) che venne preparata qualche tempo dopo, in un formato più contenuto per invogliare alla lettura un pubblico più vasto, dietro impulso del colonnello T .E. Lawrence – proprio lui, «Lawrence d’Arabia» – che considerava il resoconto di Doughty una lettura fondamentale per chiunque volesse conoscere l’Arabia e gli Arabi, tanto che vi aggiunse una importante e sentita prefazione, anch’essa inclusa nella nuova edizione italiana.

A un secolo e mezzo di distanza dai fatti, il reportage di questo lungo e accidentato peregrinare tra oasi inesplorate nel cuore dell’Arabia si presta a molteplici letture: la prima, la più ovvia, è quella meramente narrativa, che offre la possibilità di seguire da vicino le vicende occorse durante un viaggio in terre ignote in un’epoca in cui quasi tutti gli strumenti di comunicazione della moderna civiltà erano ancora sconosciuti. La descrizione della carovana dei pellegrini, cui Doughty si unì per la prima parte della sua impresa, è particolarmente efficace: una vera e propria fiumana di 6000 uomini e diecimila animali che si spostava, con un fluire inarrestabile, lungo antichi tracciati disegnati per unire i rari punti d’acqua, animando effimere città di tende ad ogni sosta, e perdendo nel cammino un buon numero di vecchi e di malati.

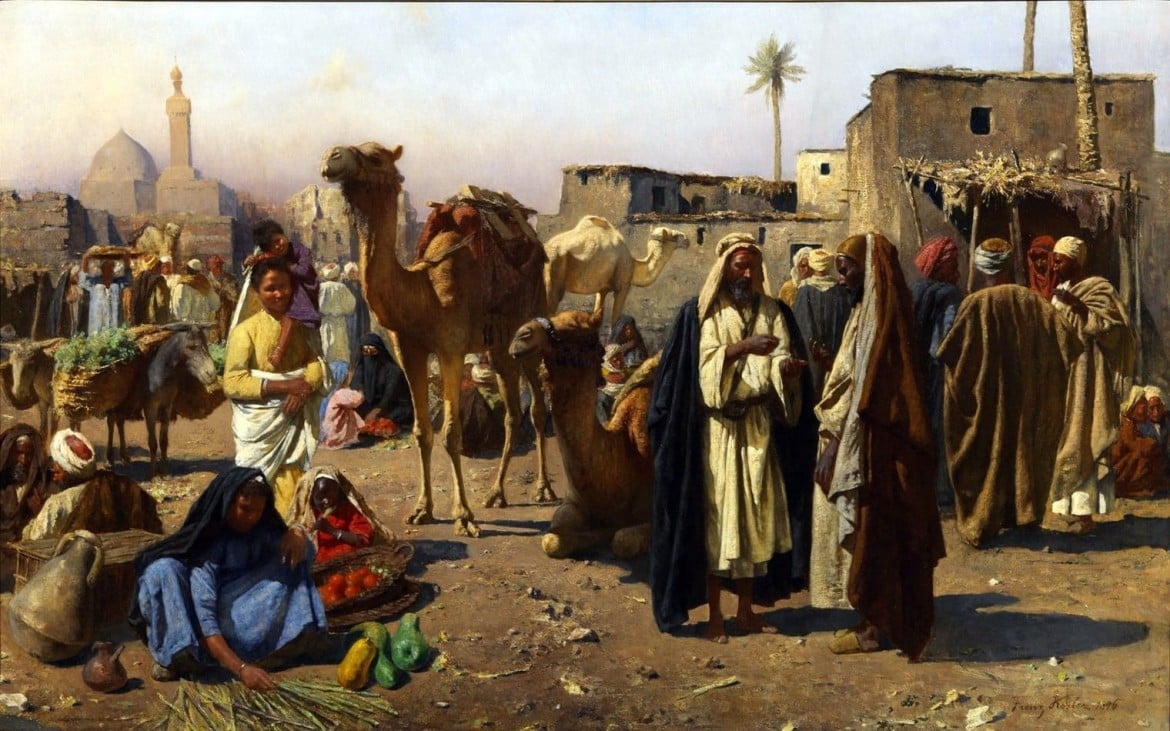

Questa variopinta umanità si mescolava e interagiva accomunata da un’unica fede e con la stessa meta, la Mecca: ricchi e poveri, padroni e servitori, commercianti, soldati e malfattori, camminavano insieme in una congerie di lingue, abbigliamenti e usanze diverse.

Il nostro viaggiatore, fermatosi in un’oasi, avrebbe poi avuto modo di rivedere la stessa carovana sulla via del ritorno, assottigliata da molte perdite e flagellata dal vaiolo, di cui l’annuo pellegrinaggio era un riconosciuto vettore in tutti i luoghi che toccava. Anche nella parte di viaggio compiuta al di fuori di questo grande evento collettivo, in compagnia solo di qualche beduino di incerta affidabilità, Doughty non manca di raccontare episodi curiosi, usi caratteristici di questo o quel gruppo tribale, vivaci dialoghi e bozzetti di vita quotidiana, spesso caratterizzata da stenti e privazioni in una terra così avara di risorse.

Al di là delle vicende personali di Doughty, il suo testo è importante come documento storico, perché permette di seguire da vicino le dinamiche interne alle tribù arabe del tempo, alle prese con tutti i problemi relativi al rapporto tra loro e con le potenze imperiali «esterne» ma incombenti: l’autorità ottomana e gli inglìs («inglesi»), che tra blandizie e pugno di ferro già cercavano di contendersi il controllo della regione. Di particolare interesse, l’emergere della potenza ideologica del wahhabismo, portatore di quel feroce fanatismo che ancor oggi insanguina gran parte del Medio Oriente e che allora, a pochi decenni dalla sua nascita, già veniva sfruttato per seminare divisioni nel mondo arabo.

Doughty visitò proprio la regione del Nejd, dove il movimento era nato e dove si trovavano i centri wahhabiti più importanti, Aneyza e Boreida: ed è lì che rischiò più volte la vita. Gli unici volti amici, peraltro isolati e non in grado di opporsi agli elementi più fanatici, furono quelli dei pochi individui con qualche esperienza del mondo fuori dall’Arabia, un’esperienza a volte suggellata dal possesso di qualche volume di quell’Enciclopedia araba che proprio in quegli anni il coraggioso editore libanese Boutros al-Boustani andava pubblicando, nel solco dell’effimera nahda, il rinascimento arabo aperto alla cultura mondiale. Ciò che lo salvò, di volta in volta, fu da una parte il suo essere un medico la cui opera venne ovunque apprezzata e anzi sollecitata, e dall’altra la sua qualità di inglìs, appartenente a un popolo che già si era fatto conoscere per la temibilità delle sue cannoniere: «ricordati il cannoneggiamento di Jeddah (…) sono inglìs, per uno solo di loro mandano grandi navi da guerra e radono al suolo intere città» dirà a un certo punto un saggio indigeno per fermare una testa calda.

A più riprese si fa strada nel lettore l’impressione che Doughty, proprio fidandosi della protezione offertagli dalla sua cittadinanza inglese, prenda gusto nello stuzzicare la suscettibilità dei suoi interlocutori, per verificare fino a che punto il timore di ritorsioni li trattenga dal colpirlo. Non esita perciò a ostentare la propria religione e a criticare apertamente usi consolidati come la pratica dello schiavismo («comperare carne umana, nel mio paese, non è consentito: quanto a quelli che commerciano in schiavi, Dio ci impone di distruggerli. Diamo loro la caccia su tutti i mari, come voi la date alle iene»: benché non esplicitata, è chiara l’allusione minacciosa alla potenza della marina britannica).

Inevitabile, dopo Orientalismo di Edward Said, osservare in questo resoconto le caratteristiche che ne fanno un classico prodotto dell’ideologia coloniale. «I Semiti sono simili a uomini sprofondati in una cloaca fino agli occhi, ma con la fronte che tocca il cielo»: di tutto il libro, è questa la frase che viene ricordata come emblematica sia da Lawrence sia da Said. Ma questi stessi autori ricordano anche un’altra affermazione di Doughty, in palese contraso con la prima, dove dice di non essersi mai «piegato all’orientalismo», parola che aveva, evidentemente, un’accezione diversa, a quei tempi, da qualla che ha oggi: intendeva allora alludere, infatti, a chi scriveva «fole» su un Oriente immaginario. Secondo Lawrence, invece, «il realismo del libro è totale. Doughty cerca di raccontare la verità pura e semplice su tutto ciò che ha visto». Si tratta, ovviamente, della realtà vista dagli occhi di un occidentale, intriso di stereotipi e pregiudizi. Lo stesso Lawrence chiarisce il punto di vista che condivide con l’autore: «i semiti non conoscono le mezze tinte», «sono un popolo dalla mentalità chiusa e limitata, il cui intelletto inerte rimane incolto per mancanza di curiosità», «le loro convinzioni sono istintive, le azioni impulsive». Analoghi i giudizi che pervadono quasi tutto il libro: «gli arabi sono sempre faziosi, sempre pronti a criticarsi duramente a vicenda», «gli arabi sono notoriamente dei codardi», «gli arabi, che siedono sul pavimento, guardano al mondo con maggiore indolenza di noi», e via di questo passo.

Il senso di superiorità del suddito vittoriano emerge quasi a ogni pagina: nel suo linguaggio, che ancora ignorava le restrizioni del politically correct, non mancano giudizi arbitrari e stereotipi, che peraltro non si limitano ai severi giudizi sugli arabi: ce n’è per tutti. Cita, per esempio, «l’italica mollitia» parlando di un piemontese incontrato nel deserto o il «tipico marchio imposto da Dio ai lineamenti ebraici» a proposito di un ebreo convertito all’islam e insediatosi in un’oasi. Da questo punto di vista, il libro è esemplare del modo di pensare etnocentrico, uno strumento ideologico e all’occorrenza anche un manuale d’azione al servizio di quella missione civilizzatrice che è il fardello dell’uomo bianco: anche se il suo autore invitava a considerarlo «null’altro se non il punto di vista di un uomo affamato, il racconto di una persona esausta», non è un caso se Lawrence notò con orgoglio che questo testo «divenne un testo militare e ci aiutò a conseguire la vittoria in Oriente».