Pubblicato 2 anni faEdizione del 30 ottobre 2022

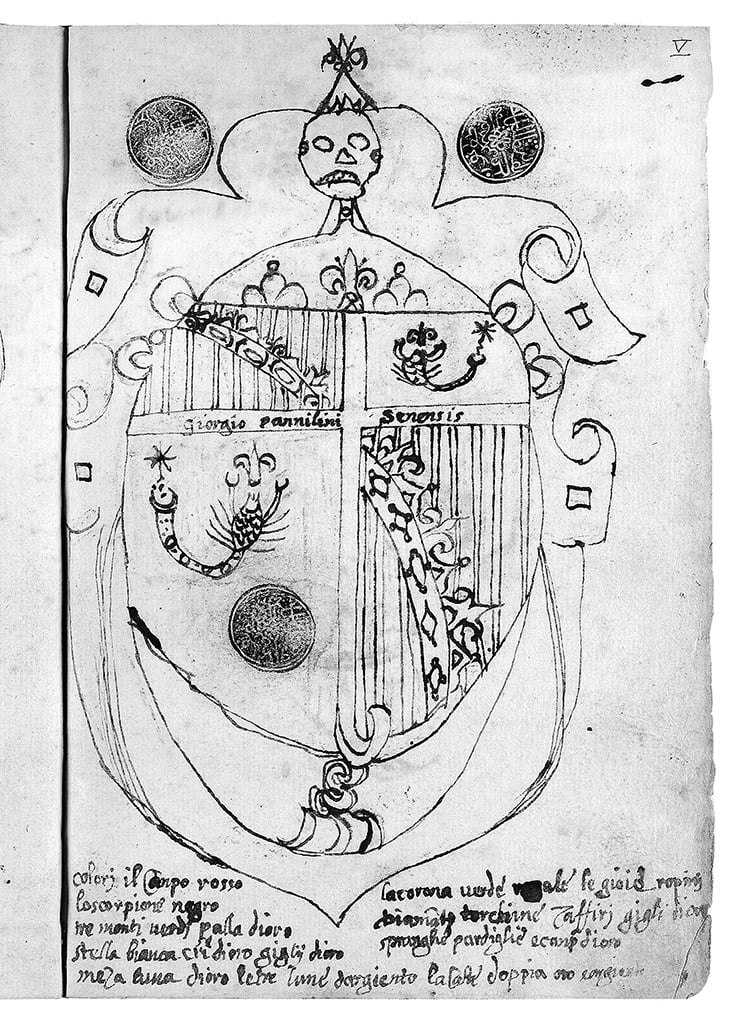

Avventuriero, spia, negoziatore, mercante di schiavi, sette volte preda dei pirati e due volte convertito all’islam, usurpatore di altri nomi, inventore di diversi passati, diverse famiglie, diverse vite: tutto questo fu – o disse di esser stato – Giorgio del Giglio, il personaggio studiato da Florence Buttay in questa Storia vera di un impostore (Officina Libraria, pp. 248, euro 22,00). L’impostura è un fenomeno relativamente frequente nel Cinquecento, un secolo che non conosceva sistemi di identificazione paragonabili ai nostri e dove i conflitti di religione obbligavano molti a nascondere le proprie vere opinioni e, in certi casi, la loro stessa...