Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti gli zebrafish, con cui condividiamo il 70% del patrimonio genetico. Si potrebbe obiettare che tanto basta a spiegare la situazione geopolitica internazionale, eppure scomodare un’ironia così marcatamente specista non basterebbe comunque a tenere insieme in una stanza un acquario fluorescente, un inventario di catastrofi ambientali, un blister di pastiglie chiamate «dignità» da non prendere più di quattro volte al giorno, un salvadanaio che implora di aiutare le persone «normali». Prima di specchiarci nel ventre argentato di un pesce zebra o andarci a rintracciare in un disastro, ci sarebbe da capire chi è normale e chi è matto, e soprattutto cosa s’intende, se davvero ancora s’intende qualcosa, per dignità.

SOTTO L’INSEGNA luminosa Being Human realizzata in vetro ed elio da Jochen Holz, da cui prende il nome la nuova esposizione permanente appena inaugurata alla Wellcome Collection di Londra, a un certo punto può sembrare tutto chiaro: di cosa significhi essere «umani» oggi non ne abbiamo capito ancora quasi niente. Al cospetto di tale contezza, la scritta everything is okay riprodotta da Antoine Catala bianco su bianco, tra i lavori in rassegna, funzionerebbe meglio di un mantra se non fosse che appare e scompare continuamente, come la mano di un fantasma dietro a un lenzuolo di gomma. «Se c’è un messaggio che abbiamo voluto indagare è che siamo tutti diversi, tutti unici, eppure tutti connessi, condividiamo lo stesso mondo», ha commentato durante l’anteprima stampa Clare Barlow, che insieme al collettivo Assemble ha curato la mostra nelle sue varie sezioni – dalla genetica alle infezioni, dalla salute mentale ai corpi, al collasso ambientale.

CINQUANTA OPERE destinate a «esplorare speranze e paure attorno alle nuove forme di conoscenza medica, alle mutevoli relazioni che intratteniamo con noi stessi, con gli altri e con il mondo». Immersa in questa costellazione, Transparent woman situata al centro della sala sopra un piedistallo munito di pulsantiera per illuminare gli organi interni a uno a uno – una discendente delle prime «donne di vetro» realizzata a Dresda nella Germania Est degli anni ‘80, unico elemento di continuità con la precedente esposizione permanente, Medicine Now, rimasta aperta alla Wellcome per dodici anni – diventa un modello anatomico come un altro che tiene fuori le deviazioni. «La prima che indossi la chiamano comfy (comoda, ndr) e non è nient’altro che un po’ di ovatta in un sacchetto, molto leggera», racconta Lynn, tra i partecipanti alla raccolta Prosthetics a cura del Wellcome Disability Network, a proposito della sua protesi al seno «ma presto ti rendi conto che non è adatta a coprire tutte le eventualità. È come provare le scarpe, ne provi tante prima di trovare quelle che fanno al caso tuo».

«Questi sono gli occhiali di mia figlia Rita quando aveva 3 anni – commenta Georgia – li ha scelti lei e li ha sempre amati. Sono leggeri e flessibili e non l’hanno mai ostacolata. La fascia dietro è stata importante perché lei si muoveva sempre velocemente».

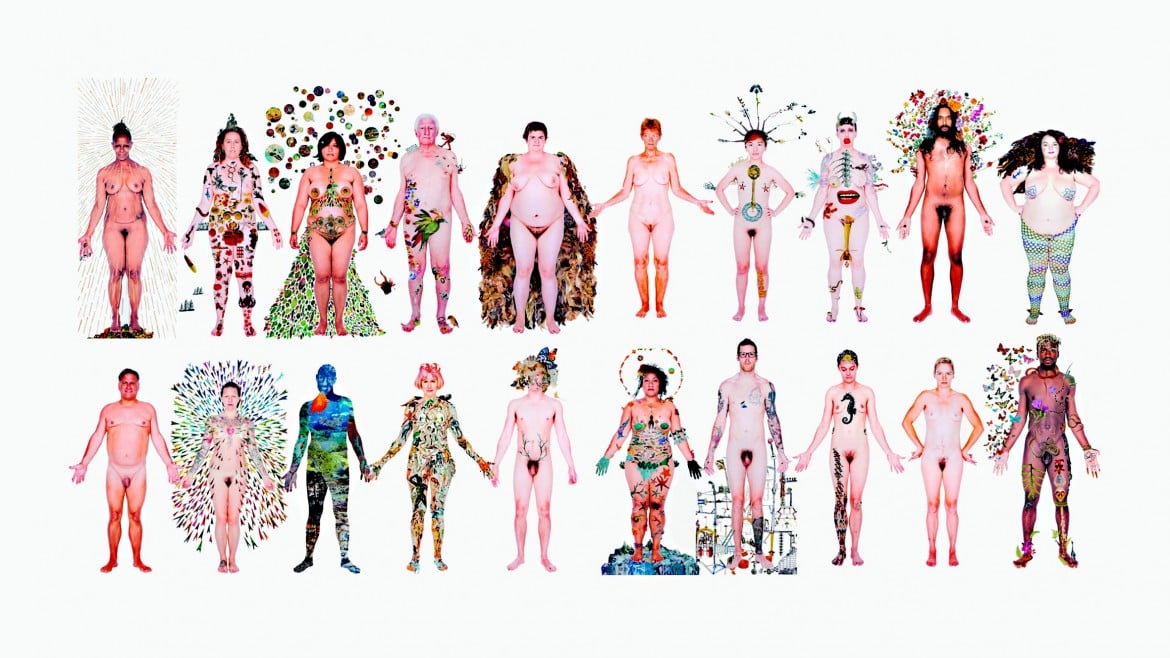

CHI SIAMO, DUNQUE? Di cos’è che facciamo parte? Se nessun essere umano è illegale, come sentenzia la collezione di collage di Deborah Kelly – una successione di corpi fotografati a grandezza naturale vestiti da cartografie di ecosistemi messi alla prova dal cambiamento climatico – è tra gli elementi di un alfabeto sommerso dal surplus di informazione che può precipitare la comprensione di sé. «Una cellula è una storia, una cellula è una casa, una cellula è un buco», ripete la protagonista del breve film dell’artista e bio-hacker Heather Dewey-Hagborg che finisce e ricomincia senza pause tra il ritratto di Henrietta Lacks – afroamericana le cui cellule rese immortali da una mutazione hanno rivoluzionato la ricerca sul cancro salvando milioni di vite – e la stampa in 3D di un volto sconosciuto, la media immaginaria ottenuta da Hagborg sequenziando tracce di Dna rimaste su scarti di sigarette e gomme da masticare nelle strade di New York.

ESCLUDERE I PUNTI di partenza prescritti, le direzioni obbligate, non basta: per intraprendere la traversata, esplorare i confini e spingersi verso lo spazio servirebbe un cambio di scala, ridimensionarsi all’altezza dei batteri, dei loro cerchi magici, come avviene nelle sculture di carta intagliate al laser da Rogan Brown. Di fronte alle macerie degli incendi, delle alluvioni, dei terremoti e degli uragani incorniciati e appesi al muro alla stregua di un album di famiglia dal fotografo Adam Chodzko nella serie di scatti in 35mm intitolata Too, l’Astronauta rifugiato di Yinka Shonibare sembra saperlo meglio di chiunque altro. E nonostante si tratti di un manichino in lana di vetro con il sesso velato da un’imbragatura distopica, lo sguardo si abbassa di fronte alle domande che ci pone il suo fardello – oggetti raccolti all’improvviso, le cose più care racimolate in fretta e avvolte in una rete da pesca: una teiera, un orologio, una valigia aperta da cui fuoriesce un asciugamano, una bottiglia vuota a testa in giù.

CHI SARÀ il prossimo a scappare? Fin dove potrà spingersi, Marte? «C’è chi non riesce a lasciare la sua terra, i luoghi dove riposano le ossa dei suoi antenati», spiega Latai Taumoepeau, tra le persone ritratte da Deborah Kelly nei collage, a proposito degli effetti del riscaldamento globale sulle piccole isole. D’altronde la Terra non è il mondo, e la storia di una specie è una cosa piccola se confrontata con la storia di un pianeta. Come ha ricordato qualche giorno fa Peter Brannen sulle pagine dell’Atlantic, rispetto alle ere geologiche siamo solo il risultato di un errore recente e probabilmente a breve termine – più che un’epoca, per il momento restiamo un evento. È forse proprio al desiderio inconfessabile di una estinzione di massa come unica risposta alle derive del capitalismo che l’alluvione del fast food immaginata dal collettivo Superflex nel cortometraggio Flooded McDonald’s trova un corpo. Dal centro di un autoritratto intimo e provocatorio, lo sguardo di Kia LaBeija pronta per il ballo – nella mano destra una rosa bianca, l’altra rivolta al medico che nel giorno dell’undicesimo anniversario della morte di sua madre le preleva il sangue – raggiunge tutto questo nello stesso istante. «Trasformare la mia vita in arte è un modo per liberarmi, mostrare che il dolore può avere a che fare con la bellezza», ha dichiarato l’artista impegnata a rappresentarsi come donna nera e sieropositiva.

LO SCRIVEVA Simone Weil nei Quaderni, che nel bello c’è qualcosa d’irriducibile come nel dolore fisico. Si capisce strofinando le dita sulla superficie rigida e setosa realizzata da Christina Agapakis, Alexandra Daisy Ginsberg e Sissel Tolaas in Resurrecting the sublime, quando si incontra per la prima volta una nostalgia che nemmeno si sapeva di provare, quella per il profumo dei fiori estinti, per la vita come potrebbe essere.

E ci vuole davvero un pensiero tentacolare, nel senso che Donna Haraway ha affidato all’espressione, per imparare a stare nei problemi tessendo legami invece di sperare che si risolvano presto, prestissimo, e senza di noi, possibilmente mentre stiamo dormendo.