Uno dei più impervi fra i romanzi italiani del dopoguerra, pubblicato da Feltrinelli nel ‘77 con un titolo che non avrebbe potuto essere più esatto, Il padrone assoluto, si presentava al lettore invertendo la impaginazione e mostrando, dentro una compattezza tipografica così massiccia da lasciare lì per lì sgomenti, un perpetuo sabotaggio della forma convenuta e cioè un continuum di invenzioni lessicali, deviazioni dalla norma morfologica e sintattica, neologismi e neoformazioni, grafemi cabalistici, apporti plurilinguistici o, per meglio dire, mistilinguistici. Quel titolo aveva, con ogni evidenza, un duplice senso perché da un lato rinviava alla forza primigenia del linguaggio (una potenza dominatrice e insieme liberatrice) ma dall’altro preannunciava il proprio culmine nello stato di ammutolimento e dunque nella morte del soggetto. Quasi che per essere parlati dal linguaggio si dovesse smettere di parlare o, all’inverso, quasi che per farsene tramite si dovesse sparire o almeno occultarsi come persona fisica e portatrice di una biografia, di una poetica, di una ideologia.

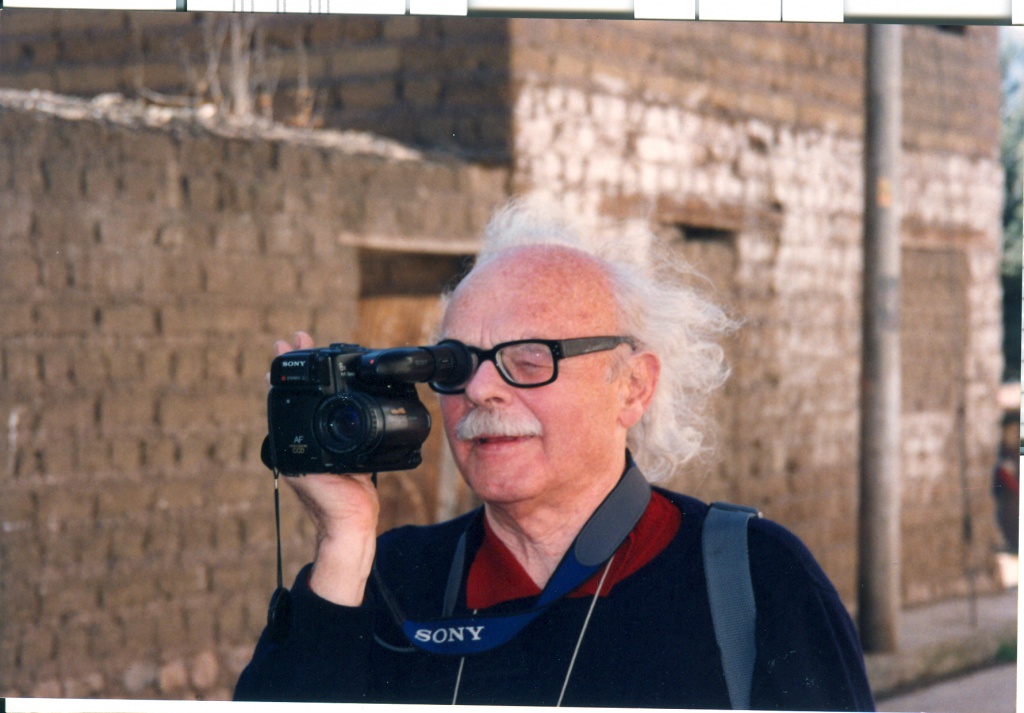

Il firmatario di quell’incredibile romanzo e di una bibliografia che non sarà probabilmente mai ultimata (tanto è fitta di partiture diverse, disseminate, centrifughe), colui che fu detto uno scrittore di tutte le scritture, è uno dei più originali poeti del nostro Novecento, Gianni Toti (Roma 1924- 2007), la cui traccia scritta e visiva è da pochi mesi contenuta in un volume-catalogo di grande splendore tipografico, ricco di apporti antologici e contributi saggistici come di immagini e apparati, Gianni Toti o della poetronica (Edizioni ETS-La Casa Totiana, pp. 222, € 24.00) a cura di due studiose che gli furono vicine negli ultimi anni, Sandra Lischi (saggista, docente di arti elettroniche all’Università di Pisa) e Silvia Moretti (già allieva della Scuola Normale Superiore e firmataria di diverse ricerche totiane). Anche il titolo del catalogo è da spiegare perché va detto che la “poetronica”, uno dei suoi mille hapax, in quanto poesia realizzata con strumenti elettronici è il punto d’arrivo di un percorso alla cui origine c’è soltanto la parola come atto di fonazione e perciò di nuda espressione dell’umano. Per Toti l’atto di parola si divarica, nella sua apparente unità, come il recto e il verso del foglio in cui essa viene scritta, ma lo stesso si potrebbe dire del segno affidato allo schermo cinematografico o, da ultimo, a quello di un computer, laddove in superficie affiora l’automatismo della “comunicazione” (un termine che infatti Toti detestava), il gesto logorato dall’uso e asservito all’ordine esistente, mentre nel profondo si cela, imprevisto e spiazzante, un potere di mutazione e persino di mobilitazione percettiva che, alla lettera, si chiama “poesia”.

Per Toti, che aveva letto il Capitale in edizione di fortuna e negli anni della Resistenza romana, per lui marxista che sempre ripeteva il detto marxiano Ich bin kein Marxist, la “comunicazione” favoriva il valore di scambio delle parole, ridotte a vuoti a perdere, mentre solo la poesia ne poteva riscattare il significato traducendolo in valore d’uso. E infatti, in vita sua, Toti altro non ha cercato né voluto se non la poesia, nell’accezione più semplice e umana di un “fare” che estraesse parole e segni da una incognita profondità e tuttavia li mandasse per il mondo affidandoli all’esperienza degli altri. Perciò si percepiva signore assoluto di un linguaggio nello stesso momento in cui se ne sentiva totalmente vincolato. Perciò la realtà era per lui un insieme di segni immanenti da decifrare e riscattare, una specie di cosmo spinoziano dove il centro è dappertutto e i confini da nessuna parte, dove il soggetto è una casella vuota e però mobile, imprendibile. Ha ricoperto la sua vita di parole scritte, di immagini filmate e infine computerizzate, ma il tocco di Toti, cioè lo scatto della sua inversione/riconversione percettiva o se si vuole della sua vocazione mitopoietica, è deducibile all’impronta. Per esempio dalla sua immensa produzione di giornalista e di inviato (“l’Unità”, “Lavoro”, “Vie Nuove”) che è inclusa una recente scelta antologica, Planetario. Scritti giornalistici 1951-1969 (a cura di Massimiliano Borrelli e Francesco Muzzioli, Ediesse 2009) e già compiuta con la pubblicazione di un libretto, Il tempo libero (1961), dove batteva in breccia il sapere degli analisti accademici paventando l’integrazione neocapitalista, vale a dire la colonizzazione pubblicitaria dei subalterni, ma prefigurando un tempo finalmente “liberato”, consapevolmente agito, dal tempo libero medesimo. (Era, questo, il suo personalissimo modo di intendere l’avanguardia e la massima di Lautréamont secondo cui la poesia dev’essere fatta da tutti e non da uno solo). E si pensi al suo cinema di poesia, differente ma non estraneo all’accezione che ne dava l’amico Pier Paolo Pasolini, nell’unico lungometraggio che la dittatura del mercato gli concesse, E di Shaul e dei sicari sulle vie da Damasco (1973), rimasto leggendario nella memoria dei cultori per l’inventiva e la sintassi, un film su San Paolo e i rivoluzionari zeloti ma nello stesso tempo un film sul nostro essere qui-e-ora, nell’epoca del tardo capitalismo, deprivati di parola e destino, ignari del fatto che la lingua del potere è la morte nella sua compiutezza, sordi al messaggio di chi nella resurrezione presagisce una liberazione degli esseri umani, nel corpo e nella parola. Si pensi infine, e ovviamente, alla pratica della poesia tout court, tanto quella scritta su carta (da Che c’è di nuovo, ’62, L’uomo scritto, ’65, e La coscienza infelice, ’66 ai più recenti Postreme cosmogonie del desertron, ’90, e I penultimi madrigali, ’04) quanto quella sviluppata in video e al computer, la sua “poetronica”, dal pionieristico Per una videopoesia (’80) a Planetopolis (’94), da La trilogia majaokovskiana (’83-84) al terminale, pressoché testamentario, La morte del trionfo della fine (’03). Nel volume-catalogo (fra gli altri studiosi e testimoni vi compaiono Mario Lunetta, Tarcisio Tarquini, Italo Moscati, Anna Barenghi, Michel Chion, Marco M. Gazzano), la curatrice Sandra Lischi così presenta uno scrittore che sarebbe deminutorio definire poligrafo: “Il suo universo era una casa con mille stanze, stanze dai muri cangianti, fluidi, aperti, fitti di immagini come le sue costruzioni video; non c’era modo di tenerlo fermo nella gabbia di un sapere, nei limiti di una scrittura, nella cornice di un dipinto o di un fotogramma”. Chiunque abbia avuto la fortuna di incontrare Gianni Toti sa che quella casa tutta quanta scritta e dipinta, satura di libri e di immagini, di foto e di affiches, è davvero esistita ed era la sua casa in via dei Giornalisti a Monte Mario, dove visse per decenni con la pittrice Marinka Dallos e poi con la seconda moglie Pia Abelli. Ora è una notizia, proprio un’ottima notizia, che dal 2009 la Casa Totiana (www.lacasatotiana.it) sia ricostruita nella sua integrità in via Ofanto 9 a Roma. Non si tratta di un semplice archivio né di un complesso museale ma, totianamente, di un centro propulsivo come dimostra un dvd, La casa totiana. Il paese delle cartaviglie, prodotto in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, che contiene oltre al materiale documentario e a un bel ritratto in video della stessa Sandra Lischi Planetoti notes, ’97), cortometraggi di omaggio e di ispirazione totiana (Tre prototipi, ’09) girati da alcuni allievi di un grande cineasta, Daniele Segre. D’altronde a chi gli aveva chiesto una decina d’anni fa cosa fosse davvero la poesia, Gianni Toti rispose con una semplicità molto prossima al candore: “Succede con la poesia che tutti ne parlano ma nessuno sa che cos’è. Per me, alla greca, la poesia è proprio un fare, è fare qualcosa che prima non esisteva. Una definizione antichissima, infatti, la chiama facitura di cosa che prima non era”. Cioè un tutto che proviene da un nulla, o pressappoco: il padrone assoluto, non c’è dubbio.