Sempre abitato non solo dal fantasma del personaggio, ma anche da molti altri fantasmi, che hanno a che fare col versante pubblico e quello privato della sua vita, con la sua formazione, le sue ossessioni, esperienze, conoscenze, letture, visioni, idee, il Corpo dell’attore non è mai “naturale” (seppure esiste qualcosa di simile “in natura”), anche nel caso in cui non indossi maschere e si presenti, in scena o sullo schermo, col suo volto supposto nudo.

Ma qual è,allora, la sua verità?

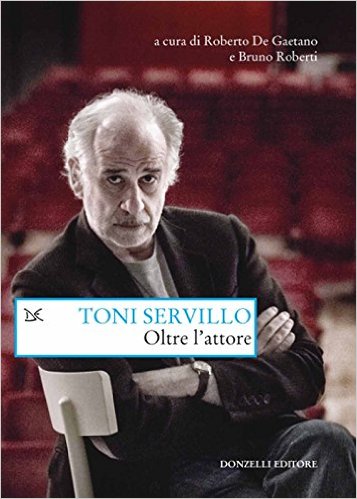

E’ quanto si chiede Roberto De Gaetano, che ha curato con Bruno Roberti il volume collettaneo Toni Servillo. L’arte dell’attore, il lavoro della regia (Donzelli editore – Roma, 2015). E prima di tutto: è giusto, per l’attore, porsi un’esigenza di verità? Indubbiamente si, specie per un attore come Toni Servillo, che sente profondamente la responsabilità di fare da tramite necessario tra l’autore (il testo) e il pubblico, al quale si tratta di trasmettere la sensazione che se l’attore è un grande attore, il personaggio creato dal poeta-drammaturgo è sempre, in ogni caso, più grande di lui, e occorre accostarvisi senza timidezze, ma con la necessaria umiltà. La verità del lavoro attoriale, allora, starà nel trovare il giusto equilibrio tra immedesimazione e distanza:

“La dinamica attualità/virtualità – di cui ci ha parlato anche

Gilles Deleuze2– costituisce il centro del lavoro dell’attore, che in scena

dà espressione, e dunque attualizzazione, a quell’«altro» (ombra,

fantasma, sentimento, idea) che altrimenti resterebbe virtuale, rendendo

«altro» se stesso. Questa virtualizzazione del sé attraverso l’attualizzazione

di un «altro» immaginario definisce il rischio dell’attore, che

sta tra il non essere più sé e il non essere definitivamente «altro»…”

Non è un caso che Servillo si richiami tanto spesso alla lezione di Luois Jouvet, il grande attore francese, che distingueva tra le facoltà mimetiche del comédien, capace di interpretare tutti i ruoli, e le capacità selettive dell’acteur, che ne interpreta solo alcuni, senza mai abdicare del tutto a se stesso.

Un attore che respinga l’abbandono al narcisismo tipico della categoria, che voglia evitare ogni intellettualismo. come pure di precipitare (si ricordi il caso Artaud) nelle spire della follia, un attore che abbia di mira un concetto non triviale di popolarità, , in ogni caso deve far sentire al pubblico che si sta parlando della vita di tutti, di cose che accadono o possono accadere nell’esperienza quotidiana, in famiglia, tra parenti e amici, e al tempo stesso non fargli mai dimenticare che si è su un palcoscenico, che si sta fingendo.

E’ la grande lezione di Eduardo, del quale Servillo non pretende di porsi come erede, ma come continuatore nella differenza. E’ il problema del rapporto con la tradizione per un attore/regista che proviene dalle esperienze del teatro sperimentale nel crogiolo napoletano degli anni ’70 (ben rievocati da Lorenzo Mango), amico e sodale di Enzo Moscato e Mario Martone, per fare due soli nomi tra i tanti. Si rappresenta Viviani (di Zingari , in questo volume, parla Antonella Ottai), ma l’incontro col teatro di Eduardo, avvenuto addirittura, dapprima, attraverso il mezzo televisivo, è fondamentale, per una quantità di ragioni. Di lì, come scrive Bruno Roberti, viene l’attenzione per il riverbero vocale, per l’ombra del gesto, che si consuma in una frazione di secondo,si spezza, si cancella appena accennato, e tuttavia resta.

Marivaux, Goldoni, Moliére. False confessioni, smanie per la villeggiatura, piccole e grandi ipocrisie. La regia di Opere liriche. Le esperienze di Servillo, interprete e regista, sono molteplici, ma lui ci tiene a definirsi sopratutto attore, anzi “capocomico”, ancora nel senso di Eduardo.

Che succede ai testi di Eduardo, messi un scena da Toni?

La scena diventa nuda, essenziale. Un tavolo, qualche sedia, una porta-finestra sopraelevata di qualche gradino, che dà su un balcone, in Sabato, Domenica e Lunedì – ma la finestra dà sul vuoto, sul nulla, ne viene una luce astratta e livida, nessun paesaggio, nessuna cartolina. A questa finestra Rosa Priore, la moglie di Peppino, si affaccerà troppo tardi: il marito ha già voltato l’angolo, è già scomparso: nonostante tutto, seguiterà a coltivare i suoi rancori, la sua gelosia. I coniugi si sono chiariti, ma forse non s’è chiarito niente. Oppure, nelle Voci di dentro, nel primo atto, c’è un armadio, appoggiato alla parete nuda, e un tavolo con delle sedie: ma al tavolo, assieme ai fratelli Saporito, accanto ai componenti della famiglia Cimmaruta, siedono invisibili i morti, evocati dal monologo di Alberto – i morti, non necessariamente assassinati, o assassinati in sogno. Poi, un’architettura di sedie sospese in aria, sullo sfondo di pareti sempre nude, ma vivificate nelle trasparenze di giochi di luce. Le Voci di cui parla Bruno Roberti, le voci della tradizione partenopea, si spengono all’improvviso, nello sconsolato silenzio finale.

Su alcune delle esperienze cinematografiche di Servillo, che sono poi quelle che gli hanno dato popolarità internazionale, personalmente invece ho qualche riserva. Su alcune, non su tutte. Mi sembra che certe volte, nell’utilizzo delle sue capacità d’attore da parte di altri registi, prevalga troppo la fissità della maschera (vedi Il Divo, o anche La grande bellezza). Non viene tanto da rimpiangere, allora, il Servillo attore teatrale e regista di se stesso, quanto si è indotti a riflettere sul teatro come luogo privilegiato della verità del Corpo. Verità nella finzione, certo, ma verità.

Non è strano che lo stesso Servillo, nell’intervento che apre questo volume, lo ribadisca. Può stupire, semmai, che dopo Louis Jouvet, dopo Eduardo, quasi suoi numi tutelari,chiuda facendo riferimento a un maestro del cinema, il giapponese Ozu, sulla cui tomba è inciso l’ideogramma Mu, il vuoto, il nulla – ma non c’è da stupirsi troppo: il nulla in fondo è ciò che, finito lo spettacolo, resta della vita, e il teatro, anche e forse sopratutto il teatro cosiddetto comico, serve a rifletterci sopra.