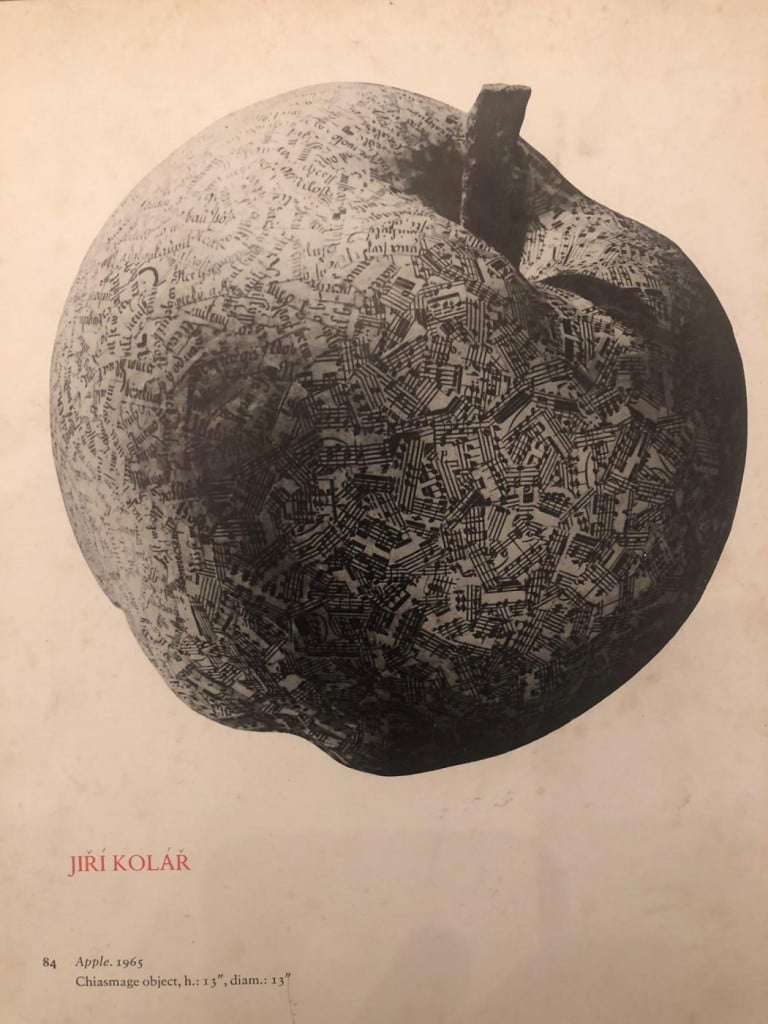

Una installazione e un collage. Una installazione di parole e un collage della memoria. La peculiare attitudine di Sylvie Richterová a far franare la sintassi per poi rimontarla in un gioco di specchi mostra quanto la vocazione per la sua spazialità immateriale sia contigua alle sperimentazioni avanguardistiche degli artisti clandestini cechi all’epoca del regime comunista. Non a caso, splendidi collage di Jiri Kolár corredano la nuova edizione di Topografia (Místopis, Rina edizioni, pp. 173, e 20,00), tradotto dal ceco con grande freschezza e brillantezza da Caterina Graziadei. Di questo affascinante pseudoromanzo, in cui il rigore sperimentale e l’inebriante forza lirica danno viva testimonianza di una delle voci più apprezzate della letteratura ceca contemporanea, Graziadei aveva tradotto anche la prima, storica versione del 1986. E storica deve essere la prima chiave di lettura di un libro in nulla annebbiato, semmai lucidato dal tempo.

1961, in viaggio al mare

La topografia verbale attraversa con levità e ironia l’Europa dei blocchi, segue in Occidente Richterová emigrata nel 1971 con il marito italiano – ma nulla trapela della vicenda personale – e via via, pur con echi tragicomici dell’«abissale e incommensurabile povertà», attenua la distanza prospettica da quelli che «non aveva ormai più senso chiamare capitalisti», con ciò anticipando – il libro ha iniziato a circolare in samizdat nel 1981 – il crollo dell’impero sovietico, o almeno rendendolo irrilevante, visto che le vere dinamiche coinvolgono l’anima, la coscienza, la fantasia, e che il mondo si genera raccontandolo.

Nulla più argina il fluire di spazio e tempo, mentre la massima illusorietà si raggiunge allocando eventi minimi in marcata evidenza cronologica; solo qui il tempo esterno lascia una qualche traccia, e serve attenzione per cogliere le implicazioni di un ricambio di biancheria che finirà nel 1988.

A rafforzare l’impressione di trasversalità e sincretismo tra le arti, il personaggio di Antonin – l’unico con un nome tra quelli principali – è un artista ceco emigrato a New York, autore di collage di labbra su foto di luoghi e performance ininterrotte clownescamente sovrapposte alla vita. Se nulla chiarisce il rapporto tra Antonin e la narratrice – può esserne amico, amante, alter ego o proiezione variamente rifratta – c’è invece profonda affinità di metodo e forme, perché il testo è la disposizione di frammenti di memoria all’apparenza istintivi e autobiografici, lacerti di esperienze indecifrabili e concrezioni gnomico-liriche dal ritmo cullante e inconfondibile in coordinate spazio-temporali divelte e dissolte (ma, con ulteriore sotterfugio, quasi a insaputa del lettore). Per dare un’idea delle autentiche forze antigravitazionali attivate, che squinternano per via di metafora e allusione l’alto e il basso, l’ieri e l’oggi, basti immaginare che «si trattava di una giostra e i suoi giri ancora mi vorticano dentro dalla testa ai piedi, anche se corro nella direzione opposta».

Sottile prodigio è conservare, in tanta astrazione, una squisita naturalezza nel tratteggio dei personaggi. In un primo moto circolare, la famiglia ceca intraprende un brancaleonesco viaggio al mare nella Jugoslavia del 1961: è l’unica vicenda delineata con qualche continuità. Da qui i personaggi – il papà, la mamma, la sorella, uni e corali, eterni, collettivi – continueranno a riecheggiare in squarci, spicchi di passato, futuro o anima successivamente proposti. L’intercambiabilità dei ruoli nel tempo è riassunta in virtuosistica dissolvenza nella scena dove i membri maschi e femmine della famiglia sono presentati alla stessa tavola con diverse gradazioni di parentela: la parentela femminile si ferma alla mamma e quella maschile, in altra gradazione e cronologia, è estesa al pronipote. Più che protagonista, qui la narratrice è testimone, o meglio ospite delle anime altrui, anime che filtra con dovizia di sfumature.

Singolare proiezione autobiografica, la sua, nella quale nulla si evince del sé e quando, quasi in chiusura, compaiono vaghe ombre di un noi, di lacrime o sogni che trasmigrano tra un uomo e una donna in intimità, un altro funambolico falso movimento insinua un T. nella «nostra cucina», come germe di terzo incomodo o triangolo, che immediatamente la sintassi del collage dissesta: T. tenta infatti il suicidio in bagno e una «lei» ulteriormente alterizzata giace riversa sul tappeto.

Ritualità di nascite

In un costante afflato lirico, che esplora le paure di un baratro onirico e i legami universali tramite il vincolo semiotico, si innesta la strabiliante molteplicità dei mezzi espressivi in dote a Sylvie Richterová: la metafora e l’iperbole vengono estese, come in una esplosione del fantastico, in tante isole i cui contorni rimandano al realismo magico; nessi logici e simbolici sono disseminati e continuamente ripresi, dalle labbra nei collage di Antonin artista-clown alle labbra pirandellianamente vermiglie della sua vecchia inconsapevole madre, dall’addormentarsi tra i tralicci di un cavalcavia autostradale al trasformare il proprio corpo, che entra nel sonno in un traliccio di campi energetici, fino a un mondo postapocalittico dove l’ultimo Adamo e un bambino figlio di non si sa chi, assistono l’ultima Eva che in un ospedale deserto partorisce un maschio e poi, verosimilmente, muore. Tutto il libro è percorso da una angosciante ritualità di nascite, poste all’inizio di ogni capitolo, salvo l’ultimo, dove la voce narrante dichiara il proprio stato di morte, e il primo, dove la mamma racconta alle figlie – dissimulandoli al lettore impreparato – i tentativi di abortirle.