Pubblicato 11 anni faEdizione del 1 marzo 2014

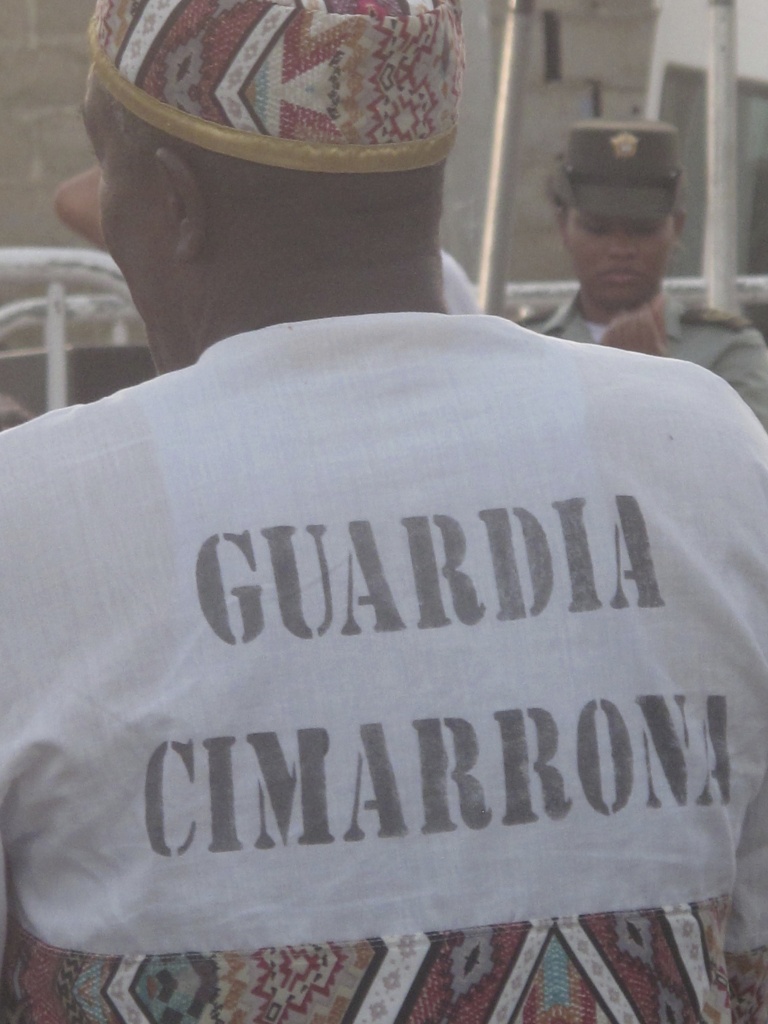

Arriviamo a San Basilio de Palenque, in Colombia, quando il sole è ancora alto. Case basse, qualche lamiera a coordinarsi con la calce, molti murales che inneggiano alla storia del posto, la foresta che entra nel villaggio e viceversa. Il paese è in festa per il concerto che l’attende. Il palco è piazzato in mezzo alla piazzetta dominata dalla statua di Biohò, un guerriero cimarrón il cui profilo nel busto ricavato da una colata di ferro ricorda vagamente l’urlo di Munch. Il percorso da Cartagena de Indias, dove si celebrano tutti gli altri appuntamenti del Festival Internacional de Musica, è...