Dimenticate le bucoliche immagini che avete in testa. Nel paese di Heidi, la Svizzera, ben il 95% delle mucche non ha più le corna. La maggior parte degli allevatori decide di cauterizzarle per evitare che gli animali si feriscano, e per risparmiare sulla costruzione di stalle più spaziose. Il processo di decornazione pare però sia particolarmente doloroso per i bovini. Proprio per questo, a novembre dell’anno scorso, i nostri vicini del nord, fedeli alla tradizione di democrazia diretta, furono chiamati a votare in un referendum che proponeva la protezione delle corna degli inquilini delle nostre fattorie (per la cronaca, il 55% votò No).

Ma se nella Confederazione Elvetica a raccogliere le 100mila firmeper migliorare la salute e il necessarie e a risparmiare a bovini e allevatori un mal di testa è stato un contadino paladino delle tradizioni, a St. Paul, nel Minnesota, a cercare di prendere le vacche per le corna, per così dire, è stata Recombinetics, «azienda leader in editing genetico benessere degli animali d’allevamento e degli esseri umani», come si presentano.

IL LORO CAVALLO DI BATTAGLIA è il «precision breeding», l’allevamento di precisione (con l’aiuto della genetica). Tre anni fa, presentavano su Nature Biotechnology quello che è stato il principale risultato delle loro ricerche e che riempie le loro pagine web: vacche dall’aria giuliva e paciosa, senza corna. Sono mucche che gli scienziati di Recombinetics hanno «corretto» geneticamente con una tecnica simile all’ormai famosa Crispr ma che in questo caso si chiama Talen. In pratica, con l’aiuto di una proteina e di due enzimi, è possibile identificare una sequenza specifica di Dna e sostituirlo con una sequenza diversa. In questo caso, hanno preso il genoma della comune mucca da latte di tipo Holstein (proprio quella di Heidi, bianca con chiazze nere), che normalmente ha le corna, e hanno sostituito 10 nucleotidi con 212 nucleotidi della razza Angus, di solito nera, più grande dell’altra e apprezzata per la sua carne. Ma soprattutto: senza le fastidiose corna.

Detto fatto, dopo aver inserito il genoma «corretto» all’interno di una cellula uovo (il cosiddetto trasferimento di nuclei di cellula somatica, o Scnt), nel 2015 vengono alla luce Spotigy e Buri, due simpatici vitellini bianchi pezzati di nero. Senza traccia di corna. Un classico caso win-win per tutti: per gli allevatori, per le mucche e soprattutto per gli scienziati, che usano questo esempio di success story da allora per raccontare l’utilità e bellezza del gene editing e le potenzialità di questa tecnica. Tra l’altro c’è un aspetto legale importante: questi animali non sono, tecnicamente, «transgenici». La variazione introdotta nel loro genoma, infatti, è una variante genetica della stessa specie, e non proviene da un’altra specie (come nel caso degli organismi geneticamente modificati).

IN ALTRE PAROLE, sono come i famosi piselli di Mendel: a forza di fare incroci, con abbastanza tempo, è teoricamente possibile selezionare una specie con le caratteristiche desiderate, incluso vacche senza corna. Solo che ci vorrebbero molte generazioni. La modifica introdotta invece entra nel Dna d’un colpo ed è già trasmissibile alla prole.

Peccato che invece le cose non siano andate proprio come speravano gli scienziati. Piuttosto, sono andate in vacca.

Secondo uno studio attualmente in processo di valutazione prima della pubblicazione definitiva in una rivista (ma che gli scienziati hanno già reso pubblico), l’operazione di taglia-incolla del Dna non è stata così pulita come ci piacerebbe immaginare. C’è un piccolo dettaglio tecnico del processo che spesso non raccontiamo: per introdurre gli ingredienti necessari al taglio e sostituzione del Dna nella cellula, uno dei metodi utilizzati si basa su speciali vettori, i plasmidi, pezzettini di Dna batterici circolari molto versatili che entrano facilmente nelle cellule. In teoria i plasmidi, dopo aver svolto la loro funzione, dovrebbero scomparire. E invece, ricercatori della potente Food and Drug Administration, la Fda, guidati dalle scienziate Heather Lombardi e Alexis Norris, hanno analizzato i dati genetici, di alta qualità e disponibili pubblicamente della vacchina Buri. E hanno scoperto, utilizzando sofisticate tecniche bioinformatiche, che i ricercatori di Recombinetics non si erano accorti di una scomoda verità: insieme alla variante «scornata», nel Dna della mucca c’era anche genoma dei plasmidi. Oltretutto, una parte di genoma che conferisce resistenza agli antibiotici (ai batteri, non alle mucche). In teoria, non c’è nessun pericolo, né per la mucca, né per gli esseri umani; ma non è da escludere che, pur se poco probabile, questa variazione non possa passare alla flora batterica bovina.

Sia come sia, le scienziate della Fda, forti dei loro solidi risultati, sostengono che è necessario mettere sotto osservazione attenta qualsiasi organismo il cui genoma sia stato editato, variante naturale o meno.

Nnon è la prima volta che l’uso di tecniche di editing genetico porta a risultati insperati, come l’inserzione in posizioni sbagliate del genoma che si cerca di modificare, o come in questo caso, l’inserzione di genoma spurio. In sostanza, la ricerca della Fda, che difende il genome editing come promettente, spinge però alla cautela e alla valutazione del rischio nel caso della manipolazione di qualsiasi organismo; imprese come Recombinetics sostengono invece che questi animali, poiché sono varianti naturali, non dovrebbero neppure essere autorizzati dalla Fda.

Il problema è che a vendere per anni l’editing genetico come infallibile sono stati gli stessi scienziati, con l’uso di suggestive e suggerenti immagini che inducono a pensare a un processo pulito e di precisione. Crispr e affini ovviamente hanno enormi potenzialità. Ma ancora una volta, i sacerdoti di una scienza semplicistica e arrogante, che nasconde i problemi sotto il tappeto, sono destinati a scornarsi: la realtà è più sfuggevole e sfumata di quanto non amiamo credere.

https://www.biorxiv.org/

NOTIZIARIO SCIENZA

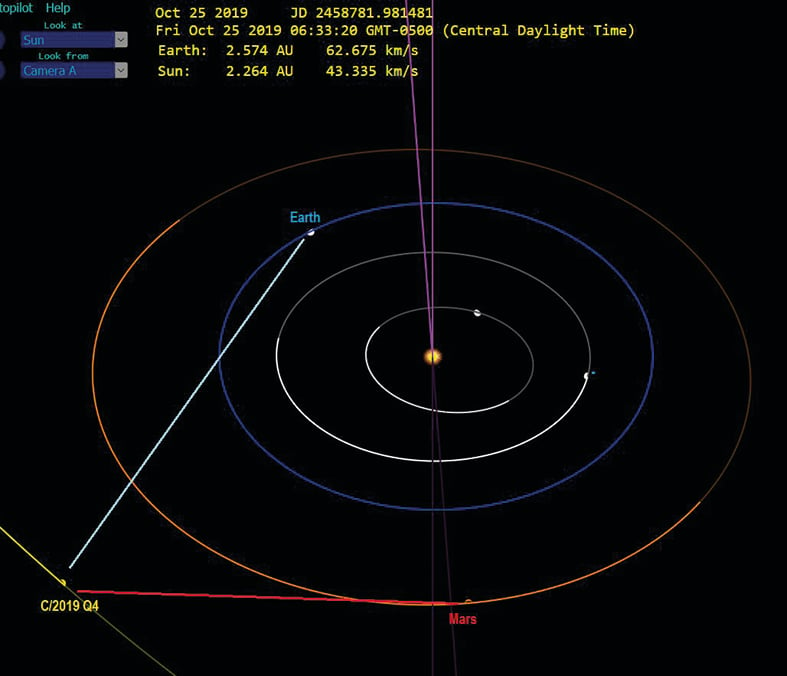

Il secondo viaggiatore interstellare

L’arte di citarsi addosso

La clessidra della Via Lattea