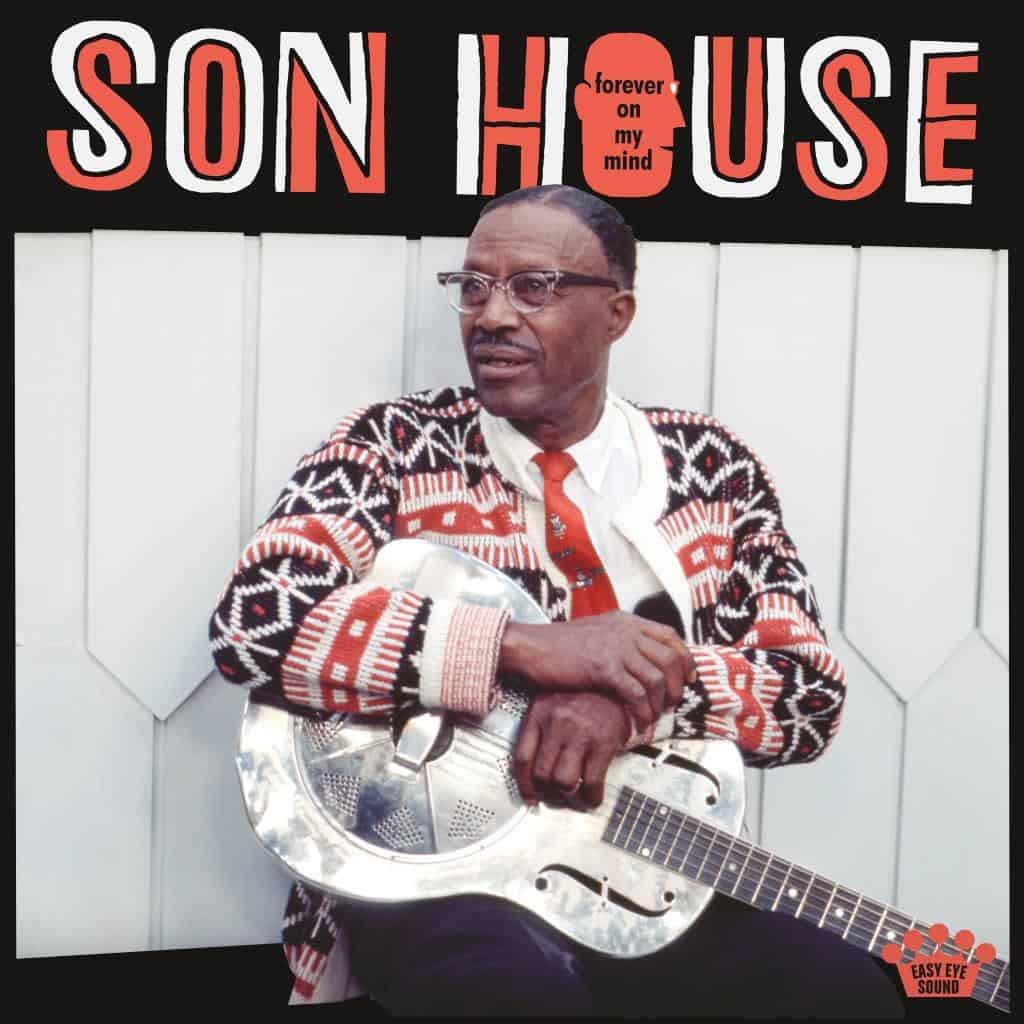

A Frank Hopkins, sconosciuto chitarrista della Louisiana, debbono dire grazie davvero in molti. Perché per solo un dollaro, forse un dollaro e mezzo a detta del compratore, vendette la sua chitarra a qualcuno che cambiò radicalmente la storia della musica mondiale. L’acquirente, era il giovane Eddie James House, un predicatore di una chiesa locale che con quell’acquisto iniziò a mettere per la prima volta le mani sulla sei corde. Diventerà in poco tempo Son House. E questo spiega perché Robert Johnson, Willie Brown e migliaia di bluesmen e blueswomen in giro per il mondo abbiano un debito di riconoscenza enorme con l’ignaro Hopkins. Nella pletora di persone in fila per omaggiarlo, troviamo anche Dan Auerbach, sia in veste di musicista che di titolare della label Easy Eye Sound, che Dick Waterman il quale di James fu manager, circostanza che gli cambiò decisamente in meglio la vita. Ed è proprio la coppia in questione ad essere dietro la recente pubblicazione dell’album Forever on My Mind registrato il 23 novembre 1964 durante un concerto tenuto dal bluesman presso il Wabash College di Crawfordsville, Indiana. Il titolo arriva dalla traccia omonima che viene qui pubblicata per la prima volta e su cui il comparto comunicazione dell’etichetta ha ben lavorato, sfoderando un video trasognato e catartico che esalta il carattere ancestrale e leggendario che Son ha progressivamente acquisito nei decenni. Le restanti sette canzoni di Forever on My Mind, giungono da diversi periodi creativi del musicista proveniente dalla Coahoma County, l’area amministrativa nel Delta del Mississippi nota per includere Clarksdale nella sua topografia. Il cardine del tutto è la data di incisione: Son, classe 1902, in quel 1964 ha oramai sulle spalle sessantadue primavere in cui ha vissuto innumerevoli esistenze. E un attimo prima di divenire la stella probabilmente più luminescente del blues revival di quegli anni, viene fermato per sempre nel tempo da Waterman.

DOCUMENTI

La sessione documenta un musicista maturo e consapevole e, soprattutto, ancora non smaliziato dai tour che lo attendono da lì a poco. House infatti negli anni successivi porterà il suo blues scabro e selvaggio sia al cospetto della comunità african american, che di quella bianca. Sarà presente in eventi blasonati e per l’epoca mainstream come il Newport Folk Festival e il New York Folk Festival, solo per citarne alcuni, ma cosa ancor più importante, dentro università californiane come Berkeley e Ucla, dove fu una delle star del cartellone della terza edizione del Folk Festival: Concert-America’s Heritage. Sviscerando con attenzione le sue setlist di allora, si nota che pescavano da circa venti brani da cui estraeva sovente la stessa scaletta. Forever on My Mind ne è un esempio perfetto, in quanto contiene quasi in toto il meglio dei suoi cavalli di battaglia, ma suonati in un’atmosfera più intima dovuta sia alla tipologia del luogo di esecuzione che al pubblico presente.

Niente da criticare ai giovani democratici che si posero in seguito all’ascolto del bluesman, ma ben altra empatia si evince da questo album, dove apprezziamo un Son ancora totalmente inconsapevole degli accadimenti futuri, in quanto da poco era stato scovato dai tre appassionati Phil Spiro, Nick Perls e Dick Waterman nel suo appartamento numero nove al terzo piano del 61 di Greig Street a Rochester, New York. Lontano dalla stereotipia dei live che avrebbe poi sostenuto, la totalità dei brani inclusi palesa una evidente profondità, che più avanti verrà sostituita da esibizioni impetuose ma meno capaci di trascendere nell’età aurea di Son. Il bluesman dei mesi immediatamente successivi, pur mantenendo sempre il suo personale stile e un livello esecutivo altissimo, perderà un tocco di spontaneità. Le molteplici esistenze di House che precedono gli ultimi dieci anni di attività – l’ultimo concerto sarà nel 1974 mentre la sua scomparsa è datata al 19 ottobre 1988 – risplendono in Forever on My Mind. Il quale risulta essere il disco di collegamento tra la sua precedente produzione, che include le incisioni dell’agosto 1930 a Grafton in Wisconsin e a cui si aggiungono quelle dell’agosto 1941 e del luglio 1942 in Mississippi con Alan Lomax, e la successiva che dal 1965 lo vedrà più volte imprimere i suoi blues su nastro.

TRA SACRO E PROFANO

La riscoperta di Son ci fa capire in che dimensione familiare fosse oramai da tempo. I tre ricercatori capitanati da Spiro, a seguito di una conversazione avuta da quest’ultimo assieme ai bluesmen Bukka White e Al Wilson dei Canned Heat, si misero in strada alla ricerca di House e dopo vari passaggi effettuati a Memphis e in Mississippi, lo rintracciarono a Rochester dove viveva con la moglie Evie Goff, da disoccupato e senza neanche una chitarra in casa. Era il 23 giugno 1964 quando i tre incontrarono Son nel quartiere di Corn Hill e dopo soli cinque mesi questi si esibì nel concerto confluito in Forever on My Mind. E in cui ritroviamo il pathos con cui si costruì un nome. Non poteva essere altrimenti, grazie a una vita a dir poco errabonda e romanzesca. Incontra la musica sin da bambino: dentro la chiesa cantando nella Allen Chapel Church nei pressi di Clarksdale, al di fuori grazie al padre suonatore di basso tuba nella band di famiglia. Tutto questo prima che i genitori si separassero, con il piccolo Eddie che seguendo la madre in Louisiana, si ritrovò a quindici anni ad essere predicatore ad Algiers, New Orleans, mentre per racimolare qualche soldo lustrava scarpe a Jackson Square e un giovane Louis Armstrong figurava tra i clienti affezionati. Tornato da giovane adulto nella contea di Coahoma, risolse il dissidio interiore tra sacro e profano, grazie alla folgorazione avuta in un juke joint del posto, dove ammaliato dai musicisti Willie Wilson e James McCoy, scelse la strada del blues. Divenne in breve tempo uno dei protagonisti principali dell’area assieme al sodale di sempre Willie Brown ed agli amici di scorribande Charlie Patton e Robert Johnson. Negli anni successivi trovò il tempo di finire nella prigione di Parchman per due anni a seguito di un omicidio per autodifesa, lavorare nelle piantagioni di cotone, incidere per la prima volta, tornare a predicare in modo stabile per diciassette anni e poi eclissarsi dal 1943 fino alla riscoperta. Durante quelle due decadi si trasferì a New York dove si guadagnò da vivere come facchino ed operaio nelle compagnie ferroviarie. E mentre lottava con i fantasmi dell’alcoolismo che lo hanno accompagnato per tutta la vita, prendeva forma Empire State Express figlia del lavoro sui binari della New York Central System Railroad a bordo del treno Wolverine, che rappresenta uno degli apici di questo album. Micidiale è la versione di Preachin’ Blues, mai così asciutta e lancinante da sembrare ancor più crudele nello scisma emozionale che descrive nelle liriche e che ha perennemente segnato i drammi interiori di Son. Che, pur se appaiono messi a distanza per qualche istante grazie al puro Delta Blues di Louise McGhee e Pony Blues, ritornano poi in tutta la loro veemenza con la dolorosa Death Letter.

Affogare le pene nell’alcol è stata una costante in tutta la vita di Son. Esemplare in tal senso l’episodio in cui totalmente ubriaco importuna Chester Burnett impegnato in un concerto. E Wolf, visibilmente infastidito, gli ricorda che «hai avuto una possibilità con la tua vita, ma non ci hai fatto niente. E per questo hai il blues. Sei innamorato di una sola cosa, del whiskey». Il fatto, rintracciabile nel documentario The Howlin’ Wolf Story: The Secret History of Rock and Roll, manifesta chiaramente le debolezze derivanti da una vita travagliata. Ma dentro a quell’infinito bicchiere di bourbon, House ha sublimato tutti i suoi dolori nell’arte, superando gli strali del tempo e suonando ancora oggi meravigliosamente affascinante.