Io so come te, che uno strato di pietra si è come sovrapposto sul corpo e l’anima di quell’infelice mio figlio…». Chi scrive è Giulia Villa, coniugata Sironi. La destinataria è invece Matilde, moglie a quel tempo separata (siamo a inizio anni trenta) di Mario Sironi. E sono naturalmente di Sironi il corpo e l’anima a cui si riferisce la madre in quella bella e straziantissima lettera.

Pochi artisti nel secolo scorso hanno accettato di fare i conti con la dimensione del dolore come lui; dolore personale, ma anche dolore del suo tempo. È una dimensione che assedia e insieme struttura la sua pittura, dando corpo e sostanza a quelle due categorie di «sintesi e grandiosità» scelte come sottotitolo della bella mostra al Museo del Novecento di Milano (fino al 31 marzo 2022).

Per una volta gli spazi espositivi troppo compressi del museo ricavato nell’edificio dell’Arengario si rivelano funzionali: infatti i cartoni per le grandi opere pubbliche realizzate sotto il fascismo, per ragioni di dimensioni sono presentati fuori dal percorso e così diventano meno condizionanti rispetto alla lettura del grande artista («Che fa Sironi? Sta lavorando? Avete un grande artista, forse il più grande del momento, e non ve rendete conto», aveva ammonito perentoriamente Picasso). A dare forza al progetto contribuisce la scelta delle opere, tutte di assoluta qualità, e spesso poco viste, come dimostr la storia delle esposizioni sironiane che Elena Pontiggia, curatrice della mostra insieme ad Anna Maria Montaldo e biografa dell’artista, ha accuratamente documentato nelle schede del catalogo edito da Ilisso.

È dunque un Sironi «da cavalletto» quello che scorre davanti ai nostri occhi. Ma per Sironi il cavalletto, lungi dall’essere strumento d’accademia, è una finestra costantemente spalancata sul suo tempo e sulla storia. O meglio, è un varco attraverso il quale la sua pittura precipita ogni volta nel tempo e nella storia. «… Eppure quella stessa anima messa a nudo vince in bontà e sensibilità e amore su tutte quelle da me conosciute»: continuava così la lettera di mamma Giulia alla nuora Matilde. Sironi infatti è mosso da una sensibilità drammatica che lo porta, come scrive Pontiggia, a provare «una compassione schopenhaueriana per ogni forma di vita».

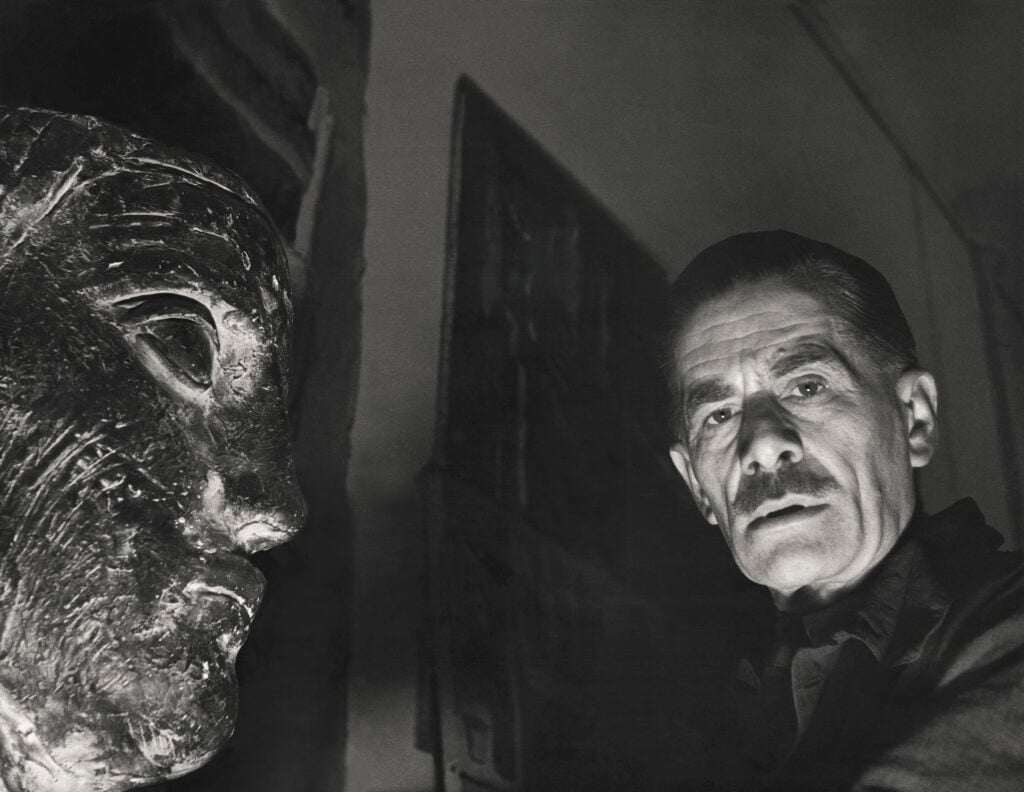

Nella prima sala l’artista si presenta con una sequenza di autoritratti tutti realizzati a cavallo di secolo: è il volto di un uomo trafitto, assediato fin da quegli anni dalla depressione. Eppure non c’è psicologismo in questo suo guardarsi; si avverte l’oggettività di un dolore che segna e incide i lineamenti, e che lascia lo sguardo sempre sull’orlo dell’ombra. Sono autoritratti di un uomo che non si chiude e non scappa via da se stesso.

Non scappa dal destino che lo chiama a misurarsi con una vocazione alla «grandiosità», pur su dimensioni da cavalletto e su soggetti che non hanno nessuna ambizione pubblica. È quello che accade con il bellissimo Ritratto del fratello Ettore realizzato intorno al 1910. Il ragazzo, di ben tredici anni più giovane di Mario, ci appare in tutto il suo struggimento adolescenziale, quasi incollato alla sua ombra, troppo vasta per non comunicare un senso di inquietudine. Eppure Ettore occupa lo spazio con una solidità cézanniana; le mani sono quasi scolpite con la pittura. La realtà è il parametro a cui Sironi resta sempre fedele.

Anche quando il futurismo lo coopta, il suo accento resta di una concretezza inconfondibile: in una piccola, stupenda tempera su carta, Studio per Volumi plastici, il dinamismo, anziché dissolvere i volumi nello spazio, finisce con il monumentalizzarli, pur dentro quelle minime dimensioni. La pressione della realtà non cala d’intensità neanche quando il soggetto in teoria lo lascerebbe più libero di svariare, come nel caso delle nature morte. «Dovremo dunque in eterno continuare a dipingere nature morte?… Da questa impotenza immaginativa della pittura contemporanea bisognerà pure uscire», si chiedeva Sironi nel 1930.

Uscire per lui poteva significare darsi alla grande arte pubblica, come avrebbe fatto per tutto quel decennio. Ma uscire poteva anche voler dire sottrarre il genere della natura morta da ogni zona franca, farne terreno di un dramma, come accade nella spettacolare tela con brocca e frutta di proprietà dell’Archivio Mario Sironi (1926). Il tono fuliggine, i volumi stipati nello spazio, la luce che si impasta con la materia, testimoniano di una pittura sempre sotto pressione, chiamata comunque a fare i conti con il dolore e le sconfitte della storia.

A proposito di sconfitta, in mostra c’è una tela di collezione privata, che dietro il titolo asettico di Uomo e muro (1938-’39) svela un’immagine di uno scoramento epocale: l’uomo è un guerriero sfiancato, demolito in tutte le sue certezze, dipinto di calce come il muro a cui s’appoggia. Sironi si addentra in un teatro da capolinea della storia, dove il presente si annuncia come muta archeologia. Sono preavvisi di apocalissi, che troviamo disseminati lungo il percorso, nelle forme più varie, come in quei cieli dove i blu si fanno largo battagliando ma sembrano sempre sul punto di venire inghiottiti dalle tenebre. Nel meraviglioso Paesaggio (Case e albero) del 1929, un quadro che da sessant’anni non veniva esposto, la pittura sembra invece bruciare, come spazzata da un vento ardente. È un capolavoro struggente, innamorato e inquieto, attraversato da un’istante di bellezza fuggitiva.

Dopo la parentesi dell’arte pubblica degli anni trenta, dove Sironi si mostra comunque impermeabile a ogni dimensione di trionfalismo e cerca di costruire una faticosa mitologia civica, il discorso al cavalletto riprende come se non fosse mai stato interrotto. È una continuità nel segno di quel sentimento doloroso del mondo, da cui Sironi non si sottrae mai, come un nuovo Giobbe della pittura.

Cambiano gli scenari, entrano in campo le città con le loro architetture scabre e la solitudine dei tram che si arrampicano per le strade anonime del neocapitalismo. Ma lo sguardo di Sironi non cede mai al moralismo. Semmai si può scorgere anche un sentimento di simpatia per quegli ammassi cubici di case chiamate a resistere sotto cieli di carbone.

Il quadro che chiude la storia dell’artista (e anche la mostra) implicitamente lo conferma. Il titolo, quasi tautologico, lo aveva scritto lo stesso Sironi sul retro della tela: L’ultimo quadro (1961). In uno scenario urbano scheggiato insolitamente di colori si muovono dei personaggi fuori proporzione. Sembrano tutti in uscita… L’anno prima aveva dipinto anche il proprio funerale, una piccola tela dove il corteo sfila, schiacciato da una parete con istoriate figure monumentali. Un’exit strategy a sorpresa, con una punta di struggente ironia.