Ci sono un paio di generazioni di poeti statunitensi di discendenza ebraica e dai nomi di altissimo prestigio. Si pensi a Louis Zukofsky e Delmore Schwartz e a molti dei cosiddetti Oggettivisti degli anni quaranta, cui si aggiungono, più di recente, Denise Levertov e Adrienne Rich, Allen Ginsberg, Anthony Hecht e Philip Levine, per arrivare a Robert Pinsky, Louise Glück, Mark Strand, Jorie Graham, e Charles Bernstein. Si può dire dunque che si è formata nel Novecento una corrente (non programmatica) di un numero consistente di portavoce di una cultura diversa – un tempo immigrati o figli di immigrati –, che dialoga senza scosse con l’altra incontrata, un gruppo di poeti che, sia pure eterogeneo, è organicamente assimilato nella tradizione canonica americana, notoriamente caratterizzata da tratti e radici specifiche, locali, eppure scambievolmente partecipe del grande corpo anglosassone.

Diverso è il caso di Philip Schultz, narratore e poeta, fondatore del Writers Studio a New York, con un passato dislessico, un inconveniente che Schultz ha superato con successo. È autore di diversi volumi di poesia, fra i quali Failure, il premio Pulitzer del 2008. Ai fini di conoscerlo meglio, benvenuta è quindi l’uscita in Italia di Il dio della solitudine (Donzelli «Poesia», pp. 222, euro 17,00), per la cura nitida di Paola Splendore, apparso originariamente nel 2010. Si distingue per essere più simile a un’autobiografia in versi – o per essere stato pensato in quei termini, trattandosi, in realtà, di poesie scelte –, un insieme irruente, dai contenuti struggenti, come può esserlo un memoriale di dolore in versi apparentemente aritmici, fluenti dall’urgenza coscienziale del poeta al pari di una fiumana di risentimenti verso la Storia e le sue crudeltà.

Protagonisti dominanti, assieme alla nonna e a sua moglie, paiono essere i genitori del poeta, i quali si liberano dal magma dei ricordi al pari di istantanee semoventi, ansiose di prestare al figlio i tasselli del racconto della diaspora cui la Storia li ha condannati. Il caso è singolare nella poesia statunitense. Al contrario della narrativa, tuttora prodiga di storie di vita ebraica e di ebraicità offesa (dai pogrom russi all’Olocausto, alle integrazioni), la poesia si è generalmente chiusa nel silenzio sul passato.

Nel Dio della solitudine il punto di vista è quasi sempre quello del figlio, nato a Rochester, NY, nel 1945, il quale ascolta il padre ricordare: «Aveva visto l’America la prima volta in braccio a suo padre / & il padre diceva che qui poteva avere tutto se lo voleva / con tutto se stesso & lui faceva il sapone in cortile & lo vendeva per le case / & inventava mollette da bucato a forma di dita & accendini / che scattando suonavano Stelle & Strisce». C’è un po’ di ironia in questo «sogno americano» andato in fumo in così poco e così irridente, e un bel po’di biasimo verso il padre, evidentemente portatore di una promessa fallace. Nel 1984 in Storia personale il figlio lo ritrae così: «Nell’ultimo scompartimento del treno mio padre sta facendo un solitario. / Scopre una carta che dice La Fine del Viaggio è Dolore. / Sta cercando Dio, dice il controllore». Sembrerebbe il caso di un disadattato, uno sconfitto dalla Storia, dalla quale padre Schultz sarebbe almeno riuscito a fuggire. Lo conferma Fallimento del 2007: «Per pagare il funerale di mio padre / mi feci prestare i soldi da persone / cui lui già doveva soldi. / Uno lo definì una nullità. / No, dissi io, lui era un fallito. / Nessuno ricorda / il nome di una nullità, perciò / sono chiamati nullità. / I falliti non li dimentichi». Forte e amaro è in Schultz l’effetto epigrammatico, l’accompagnamento del secco tocco dell’ironia con ghigno, diretta a responsabilità altrui, che egli sembra far coincidere con uno scomodo e non sanabile family romance.

Il rapporto con la madre, morta di dementia in una casa di cura è, infatti, altrettanto problematico: «La mano della pace che hai mandato da Israele / è appesa al muro a ironica conferma / della sola qualità che non abbiamo mai condiviso. / Ti immagino mentre scruti in quell’antico panorama / come a scoprire Dio nel sole splendente, / mentre, certo ti scrutavi i tuoi calli & le caviglie fragili. / C’è voluto molto tempo perché arrivassero queste parole. / Un tempo scrivevo solo ai morti ma il dolore finisce. I vivi sono più esigenti». Questo sfogo, persino irriverente, è registrato in Per mia madre, e la mano di cui si parla sarà l’hamsa, la «mano di Miriam», un amuleto beneaugurante. Eppure, «la mia mano della pace – il figlio le dice quasi porgendogliela –, questa ferita sempre aperta». Nessun Kaddish qui. Allen Ginsberg ha una diversa pietas.

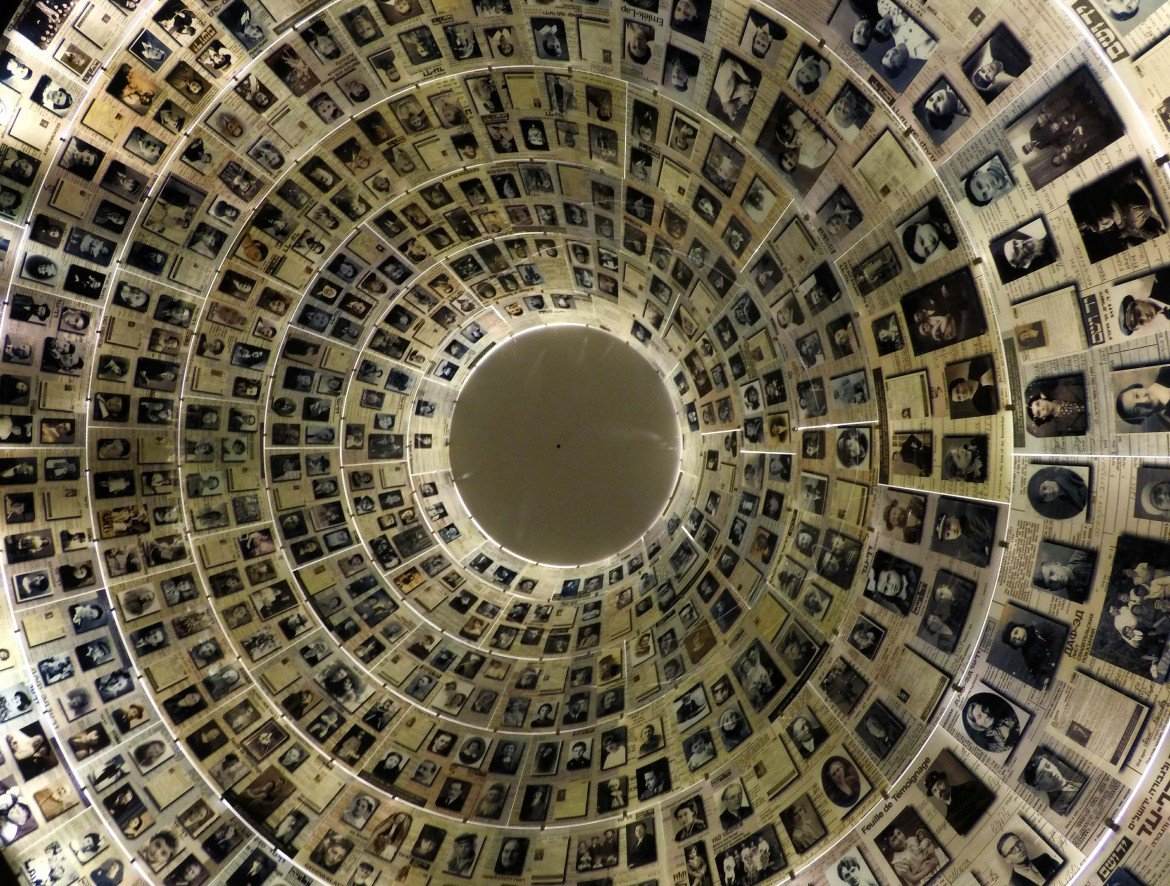

L’impressione è quella di una voce profondamente lacerata, impossibilitata a uscire da un cerchio di dolore pietrificato nel tempo, una morsa che gli ostacola il rientro in famiglia e nella Storia, e farsi partecipe dei loro ritmi, una trappola che gli impedisce di seguire la mera quotidianità, di guardare al domani di una vita in cui c’è speranza che le ferite, ogni tanto, si cicatrizzino. E invece, questa è la voce di un io stroncato da una paralisi che lo esclude da altri mondi. In Sul piano personale del 2002 ammette: «Non ho combattuto per il mio paese, il Vietnam è andato e venuto, / mentre continuavo a lavarmi il viso come se niente fosse. / E cosa è stato in realtà? Tutte quelle domande a tranello sulla storia / a scuola, e io che sognavo il ghetto di Varsavia…». Le uniche fughe? A Israele dove, in Yad Vashem. Il memoriale dei bambini, dedicata a Hana Amichai, ritorna finalmente a casa a Yad Vashem, proiettandosi in quei bambini fotografati per testimoniare al mondo l’obbrobrio dello sterminio: «Hanno gli occhi / pesanti – paura forse, / o il peso implacabile / della conoscenza. / Capivano perché erano così odiati? / Si chiedevano perché erano ebrei? // Avrà ascoltato Dio le loro preghiere (…) / Cosa pensavano di Dio alla fine?» Domande legittime.

La scrittura di Schultz segue i suoi paradigmi. Non ha modelli, non appartiene ad alcuna scuola, appartiene solo alle sue piaghe. Si potrebbe dire che insegue le modalità del «lamento» ebraico, ma ben lontano da quello di Ginsberg, e tanto più lontano dal giocosamente lenitivo e liberatorio Lamento di Portnoy di Philip Roth. Quest’ultimo è tutt’altra storia, benché anch’essa molto ebraica.

Schultz resta figura dell’«ebreo errante», che vaga senza sogni di felicità nella sfera di una ferita atavica, tornando in cerchio sempre su se stesso. Un se stesso che si sublima in un’essenza – un concentrato – di una condizione eterna ed eternante, senza uscita, e sempre, ovunque egli si diriga, senza casa e senza tempo.

Schultz, uno scomodo ed epigrammatico family romance

Poesia americana. La nonna, i genitori, la diaspora, il sogno americano, il dolore, il ghigno... Quella di Philip Schultz (1945) è un’irruente e struggente autobiografia in versi: Il dio della solitudine, antologia Donzelli

Yad Vashem,Gerusalemme, Museo di storia dell’Olocausto

Poesia americana. La nonna, i genitori, la diaspora, il sogno americano, il dolore, il ghigno... Quella di Philip Schultz (1945) è un’irruente e struggente autobiografia in versi: Il dio della solitudine, antologia Donzelli

Pubblicato 5 anni faEdizione del 10 marzo 2019

Pubblicato 5 anni faEdizione del 10 marzo 2019