Savoy, le translocazioni della bellezza

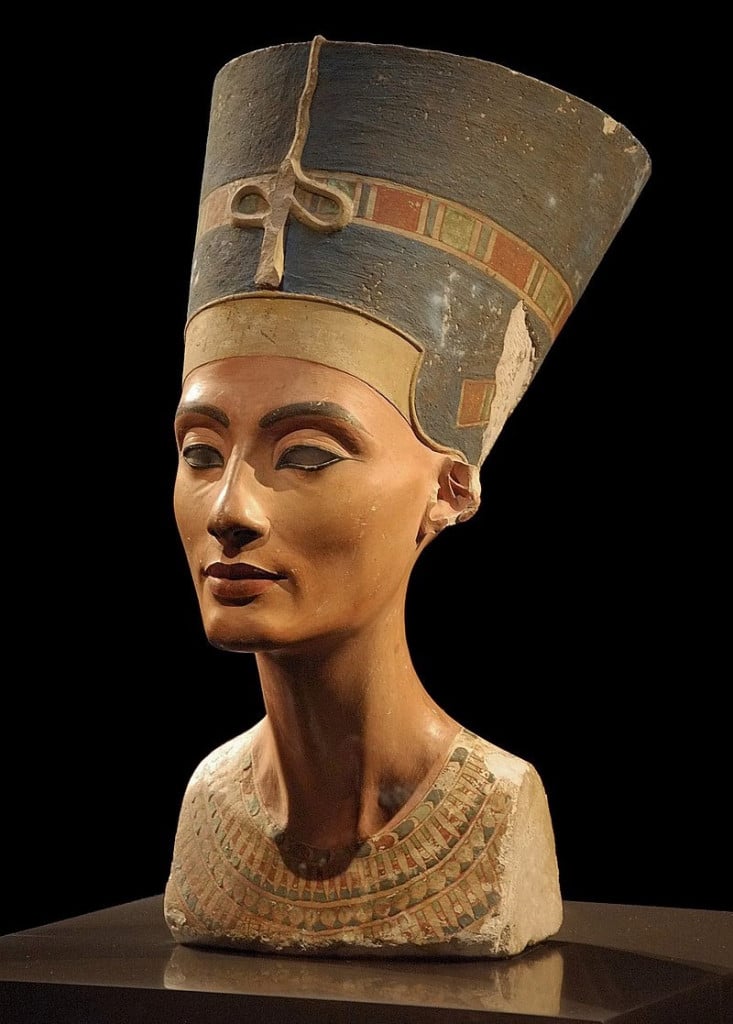

Dicembre 1912. «Non serve a nulla descriverla. Bisogna solo vederla»: queste parole Ludwig Borchardt, archeologo, a capo della spedizione in Egitto della Deutsche Orient Gesellschaft, affidava al proprio diario di scavo. Lo stupore di quella frase era rivolto a una delle opere oggi più note e ammirate al mondo, il busto della regina Nefertiti realizzato dallo scultore Thutmosis, allora appena riemerso dalle sabbie di Tell-el-Amarna. La grande mostra berlinese che seguì quegli scavi, inaugurata il 5 novembre 1913 (esattamente quando la galleria di Herwarth Walden esponeva il meglio delle avanguardie europee), folgorò molti, da Ranier Maria Rilke ad Adolf Behne.

Ma era anche l’avvio di una vicenda che sarebbe andata ben oltre gli anni della Prima Guerra, e ben dentro la Repubblica di Weimar. È nel clima avvelenato dell’odio franco-tedesco che iniziano a essere avanzate richieste di restituzione del busto al Cairo. Ma attenzione. Negli anni venti il servizio di antichità del Cairo era ancora sotto tutela francese. Erano, di fatto, le autorità francesi, e in particolare Pierre Lacau, a richiedere a gran voce il ritorno della scultura da Berlino. La vicenda, così sunteggiata all’osso, è in realtà molto più complessa, piena di continui avanti e indietro da parte delle autorità di tre Paesi, in un terreno legislativo ancora fragile e indeterminato, frutto di un’autorità statale che stava lottando per emanciparsi dal giogo europeo.

Proprio dal busto di Nefertiti e dalle sue vicende prende le mosse il bel libro di Bénédicte Savoy À qui appartient la beauté? (La Découverte, pp. 265, euro 22,00, con la collaborazione di Jeanne Pham Tran). Savoy ha qui raccolto il ciclo di lezioni che aveva tenuto al Collège de France nel 2017 e che, facendo seguito alla prolusione Objets du désir, désirs d’objets (Fayard, 2017), aveva mantenuto l’attenzione sul tema delle opere d’arte eradicate dal loro contesto originario. Nella maggior parte dei casi si tratta di casi di furto, di appropriazione indebita da parte di popoli dominanti.

Ma ci sono anche esempi di opere che sono state vendute ai paesi in cui oggi si trovano (come l’Altare di Zeus dall’antica Pergamo, a Berlino), o che sono finite dislocate altrove per ragioni collezionistiche. Ora, come scrive Savoy nell’introduzione, è chiaro che la domanda del titolo è provocatoria: la bellezza non appartiene a nessuno! Ma non possiamo esimerci dal riflettere sul passato, sul presente, sulle circostanze che hanno portato opere grandi e piccole a traversare continenti e oceani, in breve, sulla ‘vita’ delle opere, in particolare di quelle esposte nei musei, luoghi pubblici e, loro malgrado, identitari.

Sono nove i capitoli che costruiscono il volume, ognuno dedicato a un’opera che, per ragioni diverse, è andata incontro a uno spostamento. Opere monumentali (l’Altare di Pergamo, appunto) così come di dimensioni più contenute; occidentali, orientali (le teste del Palazzo d’estate di Pechino) o africane (i tesori reali del Benin; la cosiddetta «regina Bangwa» del Camerun). Un insieme ampio e diversificato che, però, è accomunato dalla stessa sorte, essere andato incontro a una «translocazione», come l’autrice sceglie di definire questi spostamenti, in modo da evitare connotazioni socio-politiche, l’adesione al punto di vista di una delle due (o più) culture coinvolte.

Ritessere queste vicende a partire da un punto d’osservazione non storico-artistico ma socio-culturale, se da un lato permette di far entrare nel cono d’indagine anche materiali e istanze diversi, allo stesso tempo offre la possibilità di cogliere l’esigenza di una revisione in senso relativistico dei valori associati a parole come «identità», «nazione», «bellezza», parole oggi usate al vento e a vanvera. Perché le opere diventano veri e propri crogiuoli valoriali, di volta in volta, e a seconda delle epoche, preda di appetiti più o meno leciti. Del resto, proprio Savoy era stata, insieme a Felwine Sarr, autrice del dossier commissionato dal presidente francese Macron circa la restituzione del patrimonio culturale africano.

L’ultimo capitolo del libro riapre infatti il dossier sui bronzi del regno di Danxomè, oggi corrispondente al Benin. Le sculture e i bassorilievi che ornavano il palazzo reale di Abomey, la capitale, furono saccheggiati e portati a Parigi nel 1892, per essere esposti al Musée du Trocadéro, dal 1937 Musée de l’Homme. Sorte simile toccò, nel 1897, alla Nigeria e alle opere d’arte che furono saccheggiate dall’armata britannica. Quando Macron, durante un discorso pubblico in Burkina Faso, si espresse sulla possibilità di restituire le opere d’arte africane ai paesi d’origine inaugurò una nuova epoca storica.

A partire dalla domanda che troneggia nel titolo: a chi appartengono queste opere? chi è che può rivendicarne il possesso? o è forse meglio non porsi simili domande?, Savoy si interroga in modo sottile sui paradossi che, attorno ai vari casi presi in esame, squadernano nuovi orizzonti di domande. Lasciando fuori il problema della decolonizzazione dei musei, tema che ha del resto affrontato nel libro del 2021 Afrikas Kampf um seine Kunst. Geschichte einer postkolonialen Niederlage (tradotto in inglese da Princeton UP), Savoy pone comunque al lettore il dilemma su come affrontare, anche nelle forme delle leggi odierne, l’eventuale passaggio di questi beni. Lontana da toni partigiani o polemici, costruisce il proprio percorso ancorandolo alla storia, dando davvero, per parafrasare il titolo di un grande libro di George Kubler, forma al tempo.

Una traduzione in italiano di questo libro, agile e assai godibile, non solo farebbe conoscere di più, e meglio, il pregevole lavoro di Bénédicte Savoy al pubblico italiano, ma permetterebbe di aggiungere un tassello a un dibattito complesso e sfaccettato. Un’ultima considerazione. À qui appartient la beauté? andrebbe letto assieme all’ultimo romanzo di Teju Cole, Tremore, tradotto da Gioia Guerzoni per Einaudi. I due libri, il saggio e il romanzo, risuonano l’un l’altro, si illuminano a vicenda. Come scrive Cole, «in un museo la vita si infrange sullo spettatore a ondate. Nessuno stato d’animo rimane invariato»: nulla di più vero, come dimostra il saggio di Bénédicte Savoy.