Angelo Savelli (Pizzo Calabro, 1911 – Brescia, 1995) arriva a Roma nel 1930 per frequentare il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti. Vive in pieno le polemiche con il Novecento e le finezze tonali della «Scuola Romana». Diviso tra rinnovamento e conservatorismo, tra l’adesione al «realismo socialista» e l’interesse per la tradizione moderna, svaria le idee in molteplici echi delle innumerevoli tendenze che contraddistinguono il panorama artistico del primo cinquantennio del secolo. Ogni pittore si sente un innovatore ma la coscienza di attualità o la fede rivoluzionaria mascherano un ruolo che da tempo lo relega nei rivoli delle avanguardie che già hanno esaurito in Europa gran parte dei loro contenuti.

Tra teorie, manifesti e codici estetici Angelo Savelli scrive, per la sua mostra alla Galleria San Marco (Roma, 1951), una presentazione che è tutta da meditare. Avverte il clima dei suoi anni di formazione ma anche l’insorgere di un temperamento, l’intolleranza ai conformismi dell’intelligenza che gli vietano di tradire le proprie intuizioni, e quanto di quel clima urta con la sua natura. Subito, dunque, nell’ambiente fervido di speranze qual era Roma nel dopoguerra, porta un’attenta ma solitaria appartenenza, un lavoro che percorre intatti spazi figurali e si evolve sui canali del cubismo e dell’espressionismo, diversi da quelli della pittura ufficiale del tempo. Non meraviglia, quindi, vederlo assente da tutti i manifesti di quel periodo. L’unica sua adesione è all’Art Club e la spiegazione è fin troppo ovvia.

Il viaggio di Savelli a Parigi, dove rimane per un anno, è del 1948. La scoperta maggiore è la luce diversa che filtra dalle vetrate di Notre-Dame, la gloria straordinaria del colore. Riparte da zero e gli esempi cui accede senza sforzo concorrono a superare immediatamente i limiti nazionali di una cultura che comincia a rinchiudersi su stessa. Si fa più costante l’attenzione a nuove esperienze e a inediti procedimenti tecnici. L’astrazione viene intesa come vero e proprio processo conoscitivo.

Tra Capogrossi e Burri guarda e segue Prampolini, antesignano nello scandaglio della realtà, attento scopritore di nuovi strumenti per indagarla, delle sollecitazioni della percezione visiva. Riscopre così lo spirito dell’avanguardia ma avverte subito la necessità di disancorare il suo linguaggio dall’espressionismo della «scuola romana». Parigi poteva aprirgli gli occhi, non educarlo. Parte per New York. È il 1953.

Giunge in America mentre Pollock, de Kooning, Motherwell, Kline e Rothko hanno fissato la loro ricerca su basi monocrome. Rothko è nel suo periodo migliore: si muove in abissi inesplorati; Kline è sempre più essenziale nelle strutture severe e semplici; de Kooning riempie i suoi fogli di segni icastici e impulsivi, relitti di forme. Tutti i soddisfatti ideali di bellezza che favorivano tanta pittura italiana vengono annullati. Savelli cerca una forma personale, un modo proprio di affrontare il colore ancora legato a moduli figurativi. Lo trova, nel 1956, attraverso la serigrafia.

Al ripetuto richiamo alla realtà di Burri e, poi, di Rauschenberg risponde con mezzi espressivi totalmente privi di ambiguità, con l’alternativa di libertà e acutezza inventiva che fu di Fontana e che egli media attraverso Rothko, districandosi definitivamente dagli ultimi legami con l’estetica di tradizione romantica. Scarta il colore e assume il bianco come verità assoluta.

La rivelazione della geometria è accolta senza adeguare le nuove necessità espressive alle modulazioni dei profeti che lo hanno impressionato risvegliando in lui la necessità di inserirsi nel tessuto delle esperienze contemporanee con un’azione innovatrice di grande respiro e proprio in quei settori lasciati scoperti da altri.

Nascono in questi momenti (1960-’61) le litografie a rilievo presentate da Argan, che sottolinea la sua posizione di distacco dalla pittura d’azione e di gesto e la tensione a «formare un’immagine che non abbia struttura naturalistica e motivazione simbolica». Il passaggio alla tinta fredda, alla geometrizzazione dello spazio, diventa obbligato. Le sirene del mercato americano, nonostante le mostre da Leo Castelli, non lo turbano di tanto. Continuità e coerenza sono le basi della puntigliosa e severa realizzazione manuale dell’opera.

Ricompare la capacità di «costruzione» ereditata dalle lunghe riflessioni sul cubismo. La forma che emerge sulla tela si prospetta come potenzialità di relazioni. L’analisi presiede a tutto: mette a fuoco i problemi, studia l’instabilità percettiva di forme in movimento, soppesa la tela bianca che guida, avvolge e vitalizza il progetto, senza mai dissociare la struttura architettonica del quadro.

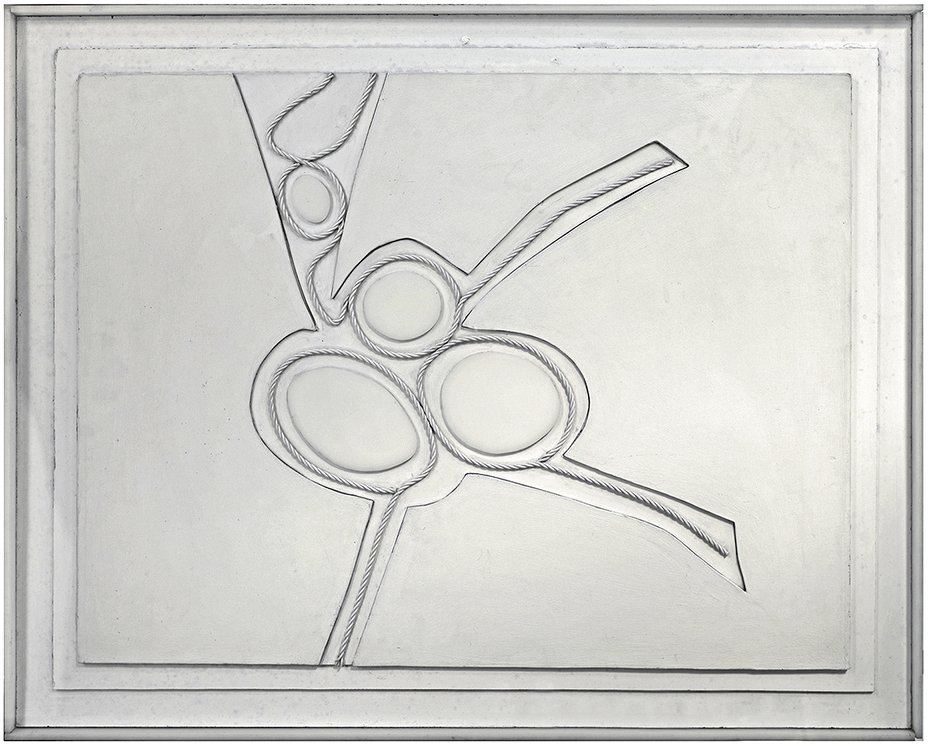

La necessità di esaminare lo spazio che si trasforma, annullando progressivamente il colore e perdendo ogni intenzione figurativa, pone Savelli dinanzi all’urgenza di avvalersi del solo bianco, da elaborare mediante la geometria, portando la tridimensionalità prospettica a rapporti di intensità diverse. Il bianco evidenzia i dati della percezione, esalta il principio di organizzazione compositiva, si pone nello spazio non solo otticamente ma anche come vero e proprio segno di operosa manualità. Uno spazio che da questo momento (1965) viene invaso e organizzato da forme primarie che, in un sapiente contrappeso di solidità e movimento, con ritmi inattesi, si sporgono nello spazio bianco della tela obliquamente e orizzontalmente equilibrandosi in un sol punto. Da ciò le ricerche parallele in scultura, le applicazioni architettoniche come risoluzione di un linguaggio plastico da sdogmatizzare di continuo.

La ribellione completa ai canoni dell’accademia, complici le esperienze pop e Barnet Newman, per liberare la pittura e la stessa grafica dalla schiavitù di una tecnica con codici vecchi e retorici, opera una progressiva serie di proposte estetiche che si sono dimostrate, in seguito, fondamentali nell’arte contemporanea. Savelli pone il linguaggio espressivo come invenzione inesausta e la geometria come ipotesi di comunicazione. Spinge all’estremo questa sua proposizione rifiutando tutti i richiami esistenziali, frenando prima e annullando poi il colore e tutte le allusioni formali scopertamente artificiali.

Rispetta la struttura fisica della tela o della carta, ne conserva la presenza incontaminata, la tesa superficie; privilegia materiali con caratteristiche di duttilità che rendono possibile ogni modificazione manuale e conseguenti riflessioni concettuali. Bianco su bianco, senza alcuna dissonanza, mediante semplici attrezzi d’uso spogli di quella sacertà che li distingueva per la loro particolare destinazione, una nuova presenza spaziale emerge e si proietta nella sua potenzialità di relazioni, ponte di unione tra l’architettura, la scultura e la pittura. Non c’è illusione alcuna di atmosfere, non c’è nessun mimetismo dell’oggetto del cui peso Savelli si è ormai liberato.

La pittura, finalmente, non è più celebrazione di un rito. Contenuto e forma, struttura e processo si identificano, si verificano, con maieutica dialettica, verso un assoluto dove tutto quello che è stato non esiste più.

Non ci sono termini di confronto per questo lavoro, né remoti né prossimi, se non il senso di modernità, nata dalla freschezza dell’invenzione e come contributo alla realizzazione di una universale armonia.

Savelli, la pittura bianca

Maestri in ombra / Speciale estate. Arte italiana del dopoguerra. Il bianco di Angelo Savelli si pone nello spazio come segno di operosa manualità. L’inizio del processo è in un viaggio a New York del 1953

Angelo Savelli, «Alle quattro ragazze negre di Alabama», 1964, courtesy M & L Fine Art

Maestri in ombra / Speciale estate. Arte italiana del dopoguerra. Il bianco di Angelo Savelli si pone nello spazio come segno di operosa manualità. L’inizio del processo è in un viaggio a New York del 1953

Pubblicato 7 anni faEdizione del 27 agosto 2017

Pubblicato 7 anni faEdizione del 27 agosto 2017