Lunedì 3 novembre 1975, il giorno dopo l’assassinio di Pier Paolo Pasolini, «Paese sera», il quotidiano di orientamento comunista cui il poeta aveva spesso collaborato, gli dedicò le prime cinque pagine: in fondo alla quinta e sotto un titolo – Confusione tra arte e vita – che contraddiceva il tono accorato degli altri, il maggiore esponente del Gruppo 63, Edoardo Sanguineti, con una impassibilità ai limiti del cinismo confinava la fisionomia di Pasolini agli anni Cinquanta, sottolineando il tratto patetico e nostalgico del «celebratore di una Vita che gli era possibile cogliere soltanto in commemorazione struggente e infine in figurazioni mortuarie». In effetti, meno di due anni prima, il 27 dicembre del ’73, sullo stesso quotidiano e con un titolo non meno polemico (La bisaccia del mendicante, poi nella raccolta Giornalino, Einaudi 1976), Sanguineti già nell’incipit aveva bollato come reazionari i paradossi avanzati dagli Scritti corsari sulle pagine del «Corriere della sera»: «Com’erano carini i sottoproletari di una volta»!

Il contenzioso era deflagrato inaspettatamente quando Pasolini, dopo avere scritto con favore del poemetto Laborintus (’56, esordio del poeta genovese) recensendolo su «Il Punto» del 22 dicembre ’56 lo aveva messo tra i prodotti del neo-sperimentalismo post-ermetico, «merce notevole, anche se leggermente quatriduana»: non bastasse, nel giugno successivo sulla rivista «Officina» aveva antologizzato Pasolini, associandolo fra gli altri ad Arbasino, Pagliarani e Massimo Ferretti per definirlo nel saggio introduttivo (La libertà stilistica, uno dei suoi più smaglianti contributi di stilcritica) un epigono sia pure originale di Eliot e di Pound, comunque un poeta volontariamente sottrattosi al suo tempo. La replica di Sanguineti, accolta in «Officina» del novembre ’57, era un’epistola in versi alla maniera della Palinodìa leopardiana e suonava parodistica sia nel titolo (Una polemica in prosa, rovescio del coevo pometto pasoliniano Una polemica in versi) sia nell’impianto metrico che riprendeva la terzina utilizzata nelle Ceneri di Gramsci, appena edito in volume da Garzanti.

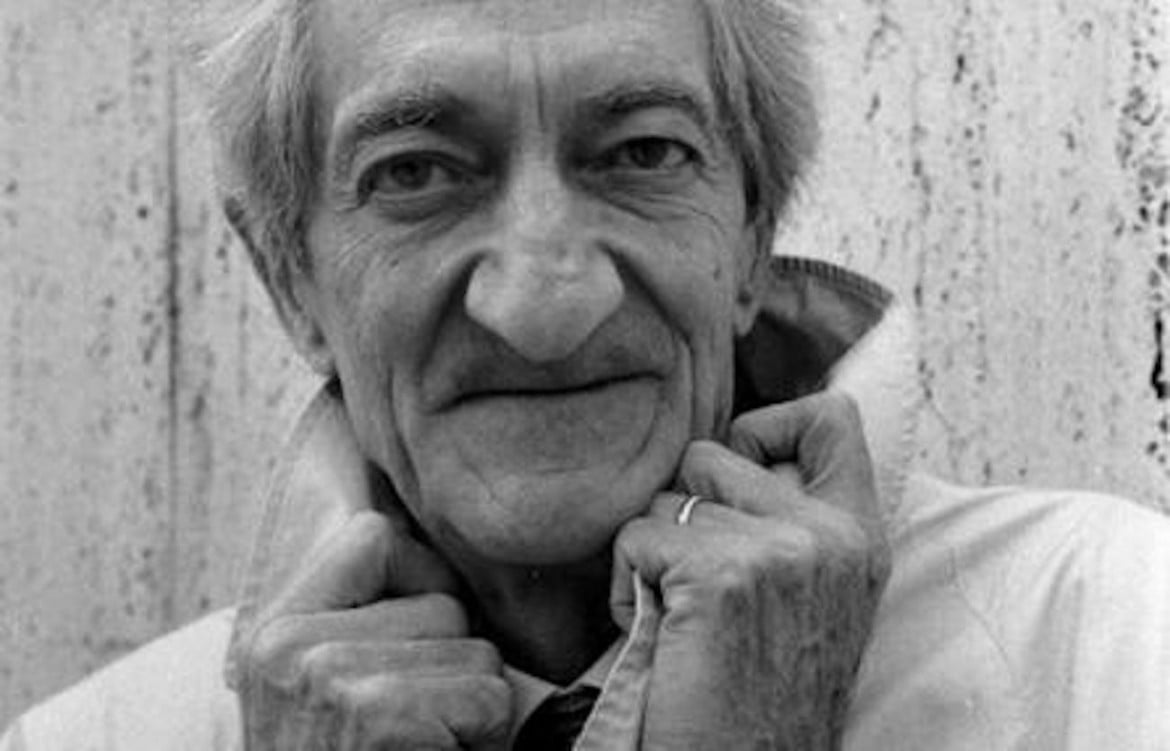

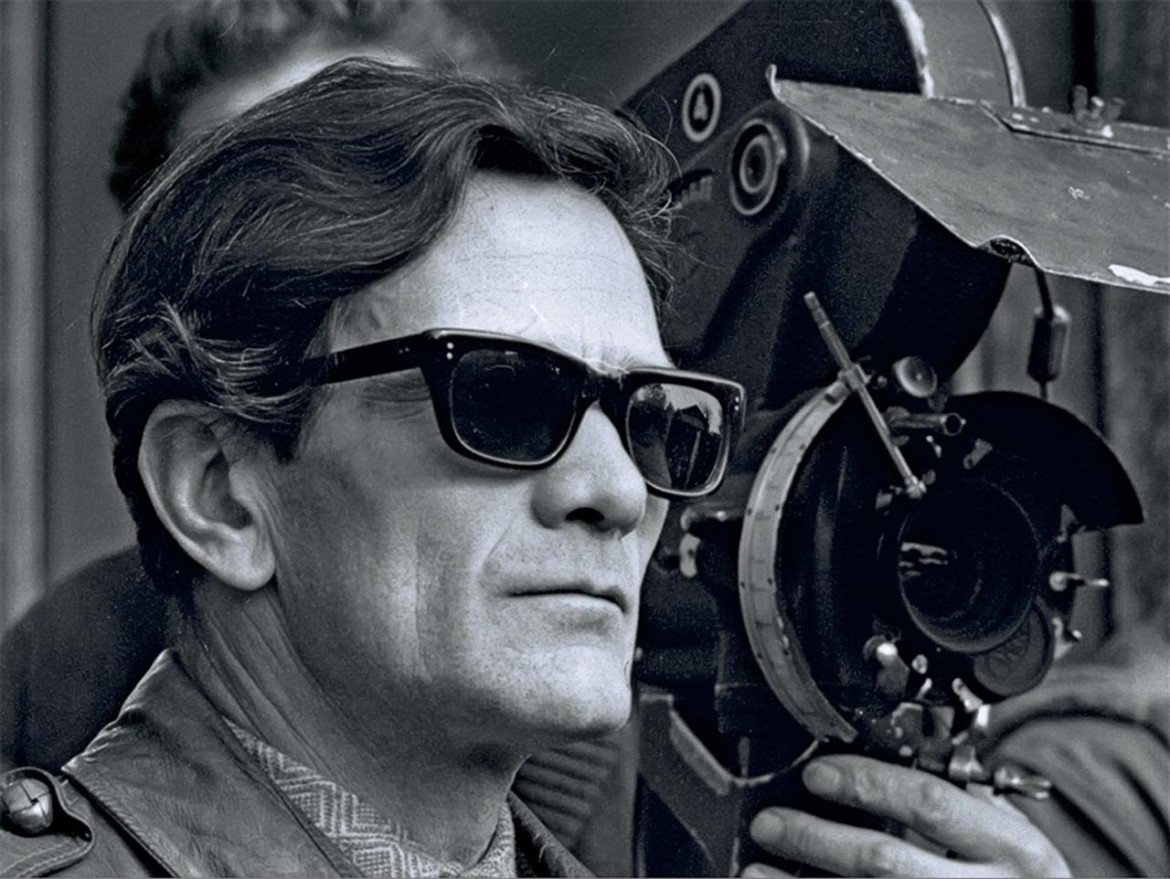

Questa l’origine, dunque, di una inimicizia che in breve tempo si trasforma in radicale contrapposizione letteraria e, anzi, in una scelta di campo: Pasolini, che nel 1961 firma con Accattone la sua prima regìa cinematografica, è il campione dello sperimentalismo plurilinguista ed è al centro di una costellazione intellettuale (basti pensare alla poetica di «Officina») le cui stelle fisse sono Roberto Longhi, Gianfranco Contini e Erich Auerbach; viceversa Sanguineti ha ampio spazio nell’antologia dei Novissimi (’61), è figura di spicco del Gruppo 63 nonché l’intellettuale eponimo della neoavanguardia nel cui programma il richiamo alle avanguardie storiche vale la liquidazione della letteratura corrente: a parte Moravia, ne divengono infatti bersaglio non soltanto i poeti di derivazione ermetica e i narratori neorealisti ma anche Bassani, Cassola e per l’appunto Pasolini come fosse la vivente epitome, fra passione e ideologia, delle contraddizioni di un dopoguerra ormai ingiallito. «Patetico» è l’aggettivo con cui di solito il Gruppo 63 lo cataloga fra i reperti di una letteratura edificante e anacronistica. Pasolini pativa questa ostilità, e alcune volte la viveva come un tradimento: nel caso, per esempio, di Massimo Ferretti, il poeta di Allergia che egli aveva fatto esordire su «Officina» e che poi partecipò tuttavia ai lavori fondativi del Gruppo 63 a Palermo e pubblicò da Feltrinelli nel ’65 un romanzo ultrasperimentale, Il gazzarra, che proprio Pasolini avrebbe definito, con orrore, un oggetto scritto senza destinatario (su Lettura in forma di giornale del Gazzarra, «Nuovi Argomenti», 5, 1967).

Più in generale, Pasolini si sente vilipeso fino al linciaggio, come subisse di continuo un’aggressione squadristica, se ancora nel palinsesto approntato per La Divina Mimesis (’75, appena postumo) si legge in un appunto che l’autore è stato ucciso «a colpi di bastone, a Palermo». Solo nel ’66, in un momento di riflusso del Gruppo 63, Pasolini scrive un saggio dal titolo eloquente, La fine dell’avanguardia (poi in Empirismo eretico, ’72), e accusa il Gruppo stesso di essere organico al neocapitalismo, come il bitume e i detersivi, da un lato sfottendo Sanguineti in persona (per lui simile a un seminarista con il naso lungo ovvero a un ombrellaio con i panni della domenica) dall’altro distinguendolo da tutti gli altri correligionari: «Insisto a fare il nome di Sanguineti perché è l’unico che sa in cuor suo (e lo sa, perché tanto lui potrà continuare) che l’avventura sta per finire) […] mentre sugli altri cadrà il meritato silenzio, come sui gruppi ingialliti di fotografie di poeti ermetici al caffè, o di squadristi, proprio in tal modo». In realtà, se letto ora per allora, il rapporto con Pasolini nella cultura italiana assume la funzione di un test, come testimoniano altri interlocutori, da Moravia, Fortini e Calvino a Elsa Morante. Le rispettive posizioni stanno in termini opposti e complementari come nel caso, per esempio, del riferimento al marxismo e al pensiero di Antonio Gramsci, tema peraltro già studiato dalla critica e sul quale ha scritto pagine notevoli Erminio Risso (in Gramsci in Pasolini e in Sanguineti, «Poetiche», 2, 2016).

Se infatti nel suo più celebre poemetto, davanti all’urna di Gramsci nel Cimitero degli Inglesi, Pasolini ammetteva una resa all’opacità del tempo presente e constatava la fine della speranza sorta con la Resistenza, d’altro lato Sanguineti nel nome di Gramsci poteva invece leggere un progetto politico ancora attuale. L’uno si sentiva legato a un popolo sottoproletario, premoderno (ogni notte fornitore – aggiungeva – di una vera e propria «conoscenza di classe»), l’altro si sentiva organico al proletariato industriale e al partito che ai suoi occhi lo rappresentava in esclusiva, il Pci. Pasolini era il poeta del legame viscerale, della passione come vincolo e patimento, mentre Sanguineti era quello della razionalità e del distacco intellettuale, della brechtiana Verfremdung. La contrapposizione presto si irrigidisce in uno stereotipo, lo stesso squadernato in maniera esemplare nel necrologio su «Paese sera»: eppure, il discidium ha un finale che non ci aspetteremmo perché, nel ’79, Sanguineti pubblica un poemetto in nove movimenti dal titolo davvero inequivocabile, Le ceneri di Pasolini (ora è in Segnalibro. Poesie 1951-1981, a cura di E. Risso, Feltrinelli 2021).

La struttura è quella classica della meditazione in morte, il tono è accorato ma non si tratta affatto di una parodia de Le ceneri di Gramsci. Sullo sfondo si sente viceversa il vocìo delle Feste dell’Unità, cui il poeta partecipa a Genova da neodeputato di un Pci reduce dalla rovinosa stagione del governo di unità nazionale presieduto da Giulio Andreotti, all’indomani dell’assassinio di Aldo Moro. Stavolta è Sanguineti a sentirsi lacerato fra cuore e viscere, fra lucida analisi del tempo presente e nostalgia di un altrove inattingibile. L’ossimoro di Pasolini, divenuto intanto un oggetto di culto universale, si dà per lui nei modi di una contraddizione irresolubile. E stavolta non parla a un nemico ma a un fratello maggiore, a un fratello infelice, il suo è il falsetto amaro di chi non ha interlocutori ma spettri intorno a sé, che vede mestamente dileguarsi. «Questa tua vecchia Italia è una tetra rovina», gli dice, dentro «un impraticabile presente» perché modificabile soltanto nella simulazione o nel delirio. Aggiunge di volerlo liberare dal dal culto di quei fedeli votati al nulla, mentre il suo ultimo appello, quasi un memento, è alla coscienza che non è natura «ma è conquista» umana. Nell’appello terminale, dove ancora rifrange la voce dell’usignolo cattolico, per quattro volte Edoardo Sanguineti usa il possessivo mio, un attimo prima di estenderlo alla più arrischiata delle appropriazioni: «nostro eterno padre».