Tra l’Otto e il Novecento, per un lungo periodo, i vasti territori della letteratura latina dell’Umanesimo italiano furono percorsi quasi solitariamente da Remigio Sabbadini (1850-1934). Beninteso: anche altri eruditi contribuirono a dissodare, con acume non omogeneo e spesso in barba alle mode accademiche correnti, quei campi non sempre morbidi. Penso, per esempio, a un protagonista come Francesco Novati. E tuttavia a nessun altro nome si può agganciare una mole equivalente per ricchezza e novità di ricerche specifiche, di osservazioni in dettaglio e di pubblicazioni su maggiori e minori, da Guarino Veronese a Lorenzo Valla, da Francesco Barbaro a Giovanni Pontano. Sabbadini era filologo classico, veneto di nascita ma formatosi all’Istituto di studi superiori di Firenze, e rimase per tutta la vita cultore fedele di Virgilio; però cominciò ben presto le sue indagini sulla riscoperta della latinità promossa da Petrarca nel Trecento e proseguita con forza dagli umanisti nel secolo successivo: quella febbre «classica» che sarebbe diventata una delle linee portanti della coscienza europea.

Sabbadini fu anche uomo di scuola, professore dapprima nei licei di varie città e dal 1886 nell’università di Catania, da dove nel 1900 si trasferì a Milano. Dopo la fine della prima guerra mondiale scrisse una sorta di avviamento allo studio dell’Umanesimo, che uscì a Firenze nel ’22 in una collana nata un paio d’anni prima: la «Bibliotechina del Saggiatore», diretta da Ermenegildo Pistelli. Il volumetto si intitolava Il metodo degli umanisti e contava meno di cento pagine. Lo si può oggi rileggere nell’edizione curata da Concetta Bianca, che premette al testo un’efficace introduzione e integra i talvolta laconici rinvii bibliografici nelle note di Sabbadini (Edizioni di Storia e Letteratura, pp. XX-92, euro 18,00).

Per la cultura italiana – universitaria e no – i primi anni venti del Novecento furono un periodo agitato: si era ufficialmente aperto lo scontro tra la filologia e l’estetica, ovvero tra lo schieramento erede del Positivismo e il numero crescente dei seguaci di Benedetto Croce. Se si ricorda che la filologia era disciplina di origini germaniche e che in Croce si andava riconoscendo una linea filosofica genuinamente italiana, non si fatica a comprendere come la guerra dei critici riecheggiasse gli esiti di altro e ben più formidabile conflitto. Il versatile Pistelli, la cui figura è bene tratteggiata da Concetta Bianca, non aveva incertezze circa la propria collocazione in campo. La sua «Bibliotechina» aveva aperto con le Divagazioni omeriche di Fausto Nicolini, che rappresentava un’energica risposta agli attacchi lanciati dal grecista «estetizzante» Ettore Romagnoli. Romagnoli biasimava duramente i classicisti italiani che, a suo parere, scimmiottavano i colleghi tedeschi e il loro metodo rigoroso. Da qui il curioso «scimmione» che alberga nei titoli delle sue raccolte polemiche Minerva e lo scimmione (1917) e Lo scimmione in Italia (’19). Dopo il libro di Nicolini, la «Bibliotechina» dava fuori nel 1920 Filologia e storia di Giorgio Pasquali, padre nobile della filologia classica e scrutatore impareggiabile di ogni orizzonte testuale, che tentava di mettere ordine nella disputa, smontando gli eccessi ideologici.

Il metodo degli umanisti era il terzo numero della collana e, sebbene non si occupasse di filologia classica in senso stretto, partecipava dello stesso clima. La brevissima premessa di Sabbadini muoveva proprio dalla contesa tra pedanti e geniali, tra gli «sgobboni» che sciuperebbero il loro tempo e gli «artisti» che lavorerebbero per l’immortalità. Sull’affiliazione dell’autore al primo contingente non ci sono dubbi, ma è interessante che egli ravvisasse tra i due fronti una sorta di terreno comune: «tanto gli uni quanto gli altri invocano in loro aiuto gli umanisti». E proprio il metodo degli umanisti («quella brava gente», come li definisce Sabbadini) era l’oggetto dell’indagine. La trattazione è divisa in sette capitoli di carattere tematico: Insegnamento del latino, Insegnamento del greco, Lessicografia, La lezione e così via. È molto significativo che si partisse dalla scuola e che l’istruzione avesse così grande spazio, perché – come è stato confermato in tempi successivi a quelli di Sabbadini – l’«humanista» quattro e cinquecentesco era innanzitutto colui che conosceva le «humanae litterae» (e cioè in primo luogo il latino) e le poteva insegnare.

Proprio l’istruzione tra Medio Evo e Umanesimo è stato un àmbito fruttuosamente esplorato lungo il Novecento e fino ai nostri anni: tra i molti nomi che andrebbero fatti, basterà ricordare quelli di Silvia Rizzo e di Robert Black. Certamente i lavori pionieristici di Sabbadini hanno consentito progressi notevoli e le informazioni catturate da lui in un’instancabile caccia tra selve di manoscritti si possono ancora adoperare. A quanti di noi del mestiere è capitato di ricorrere alle sue pagine, dopo esserci imbattuti nella Ianua, antica e diffusa grammatica latina elementare di incerti natali impropriamente attribuita a Elio Donato? E Sabbadini non si limitava a fare la conta dei codici, ma entrava anche nel merito delle tecniche di insegnamento ricostruibili in base a quei manuali. Nel Metodo degli umanisti le sue descrizioni sono molto vivaci, fino a immaginare le parole del maestro agli allievi e a registrare il ruolo del volgare italiano, insinuatosi nelle scuole già nel Trecento, nell’orientare i professori verso una didattica più empirica, legata alla pratica della traduzione. E via esempi di fonetica, sintassi e lessico «sui banchi»…

Nel corpo del Metodo degli umanisti, per quanto esile e tagliato per argomenti, era visibile un disegno evolutivo, che culminava prevedibilmente nella figura superba di Poliziano, paragonata in più punti a personalità di calibro minore. Non stupisce poi che l’autore tornasse in modo rapido al cruciale dibattito sull’imitazione, che aveva dato sostanza alla sua Storia del ciceronianismo e di altre questioni letterarie nell’età della Rinascenza uscita nel 1885. Il dibattito sui modelli da seguire e sul come seguirli aveva coinvolto peraltro protagonisti di primo piano, a partire da Petrarca, e contrapposto Poliziano a Paolo Cortese e Pietro Bembo a Giovan Francesco Pico. Il filologo chiudeva qui troppo recisamente (almeno per un lettore moderno) e pagava forse un tributo allo spirito dei suoi tempi: «il ciceronianismo, che significa servilità della forma e con la forma servilità del pensiero». Tuttavia alcuni panorami tratteggiati a pennellate leggere ma precise, come accade nel capitolo finale sulla storiografia, si riscoprono con piacere; e l’ironia che affiora in un’affermazione come «gli umanisti occupavano molto volentieri il loro tempo a discutere su talune questioni che a noi importano poco o nulla: per esempio se fosse preferibile la letteratura o la giurisprudenza o la milizia, la medicina o la legge» merita ancora un segno a matita nel margine.

Sabbadini e la rivalità tra estetica e filologia nell’Italia anni Venti

Studiosi italiani tra le guerre. Torna da Storia e Letteratura Il metodo degli umanisti di Remigio Sabbadini, filologo classico e cultore di Virgilio: una sorta di avviamento allo studio dell’Umanesimo, che prendeva partito...

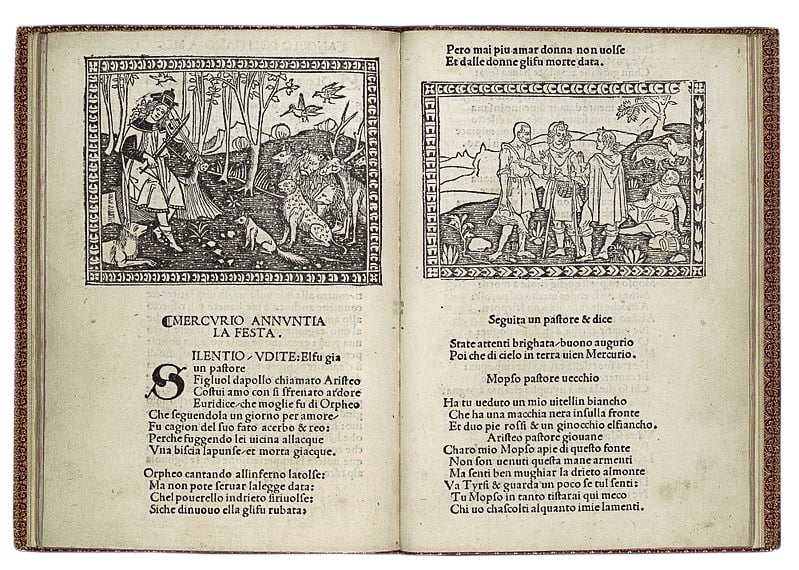

Angelo Poliziano, Stanze per la giostra, Firenze 1495-1500, ca., New York, Met

Studiosi italiani tra le guerre. Torna da Storia e Letteratura Il metodo degli umanisti di Remigio Sabbadini, filologo classico e cultore di Virgilio: una sorta di avviamento allo studio dell’Umanesimo, che prendeva partito...

Pubblicato 5 anni faEdizione del 24 marzo 2019

Pubblicato 5 anni faEdizione del 24 marzo 2019