Stillando da un’incrinatura della controsoffittatura, una goccia d’acqua si infrange sulla spalla di una donna, pesantemente addormentata sul banco di una sala bingo di Harlem, New York. Mentre una voce femminile annuncia le estrazioni in un asettico tono professionale e le giocatrici segnano i numeri sui fogli con puntualità, il Circolo polare artico continua a sciogliersi. Se potessimo spostare lo sguardo giusto al piano di sopra, vedremmo una enorme mole di ghiaccio millenario grondare, millilitro dopo millilitro, sull’epidermide della donna assopita.

Perché, come ci racconta Mika Rottenberg, la distanza tra noi e l’assurdo è più evanescente di quello che appare. Sarebbe un peccato percorrere il mondo che ci circonda con occhi distratti, perdendoci quegli eventi che scorrono al nostro fianco, mimetizzati sotto le spoglie della banalità e che, invece, sono meravigliosi e terribili. Come la miriade di situazioni a dir poco bizzarre, eppure così familiari, che scandisce la mostra in esposizione al MAMBo di Bologna. A cura di Lorenzo Balbi e aperta fino al 19 maggio, si tratta della prima personale che una istituzione museale italiana dedica all’artista nata nel 1976 a Buenos Aires.

Eccellente tempismo, considerando che il suo lavoro inizia a ottenere significativi riconoscimenti, con le mostre, recentemente chiuse, al Goldsmiths Centre di Londra e alla Kunsthaus di Bregenz. Inoltre, a gennaio 2019, Rottenberg si è aggiudicata il Kurt Schwitters Prize, riconoscimento vinto, tra gli altri, da Pierre Huyghe e Theaster Gates, assegnato a quegli artisti la cui poetica sia assimilabile, in qualche modo, al singolare surrealismo di matrice costruttiva interpretato dal grande artista di Hannover. E, in effetti, la trama della ricerca di Rottenberg è solidamente intessuta sul nostro tempo, sebbene si regga su un’atmosfera onirica che, in questo caso, è ben restituita da un allestimento giocato sul nascondimento.

Nella penombra serpeggia un crepitio di vetri infranti e ne capiamo l’origine solo alzando lo sguardo. Gli schermi di Untitled Ceiling Projection si estroflettono dal soffitto, come una voragine che qualcuno ha tentato di coprire. Nei 7 minuti di video, assistiamo alla laboriosa impresa di diverse donne che, intente a ridurre in piccoli frammenti centinaia di lampadine colorate, ostentano un’alienante noncuranza nei riguardi della nostra presenza. Il punto di vista dell’osservatore coincide con quello della telecamera, che riprende l’azione immediatamente al di sotto di un ipotetico piano trasparente. Ma ciò che potrebbe esprimersi come una volontà di onnipotenza voyeuristica, viene ribaltato in un opprimente stato di soggezione.

Una partenza così energica alimenta l’ansia di ritrovare la scia di un percorso espositivo denso, invece, superato il primo ambiente, l’impatto con il candore della Sala delle Ciminiere è straniante e liberatorio. Lo spazio centrale è lasciato sgombro, con piccole opere innestate sulle alte pareti bianche. Arabeschi di vapore acqueo spirano da una minuta bocca rosea, nella cui cavità è nascosta la ripresa di un artificioso hotel. E poi, un dito che si muove senza sosta e, ancora, ciocche di capelli che si agitano. Sono segnali diffusi da Rottenberg, che ci invita ad addentrarci nel suo mondo. Per assistere ai video, la parte più consistente della sua produzione, bisogna spingersi nelle sale laterali ed è in queste zone d’ombra che affiora la seduzione del suo metodo.

Rottenberg seziona porzioni di quotidianità, riassemblandole in una composizione grottesca. Poco interessata alla rappresentazione dei fatti, preferisce dare margine alle allegorie irrisolte, per raccontare, con inflessione favolistica, un’allucinata epopea del lavoro, agita da venditrici ambulanti con il dono dell’ubiquità e da businessmen dalle unghie colorate e bloccati in un loop di starnuti prodigiosi. Tutti i suoi personaggi, principalmente donne, hanno l’aria di essere impegnati in qualcosa o di esserlo stati, le storie brulicano di gesti ma questa prossemica produttiva gira a vuoto su se stessa, come una pantagruelica macchina di Rube Goldberg. Così, una sala bingo, una fabbrica di perle, un negozio di amenità cinesi e un marciapiede messicano, identificati come luoghi separati da chilometri di distanza e da una lunga sequenza di funzioni indipendenti, svelano le loro recondite connessioni, inglobati nel gran corpo di un’unica struttura definita con un termine tonante: ipercapitalismo.

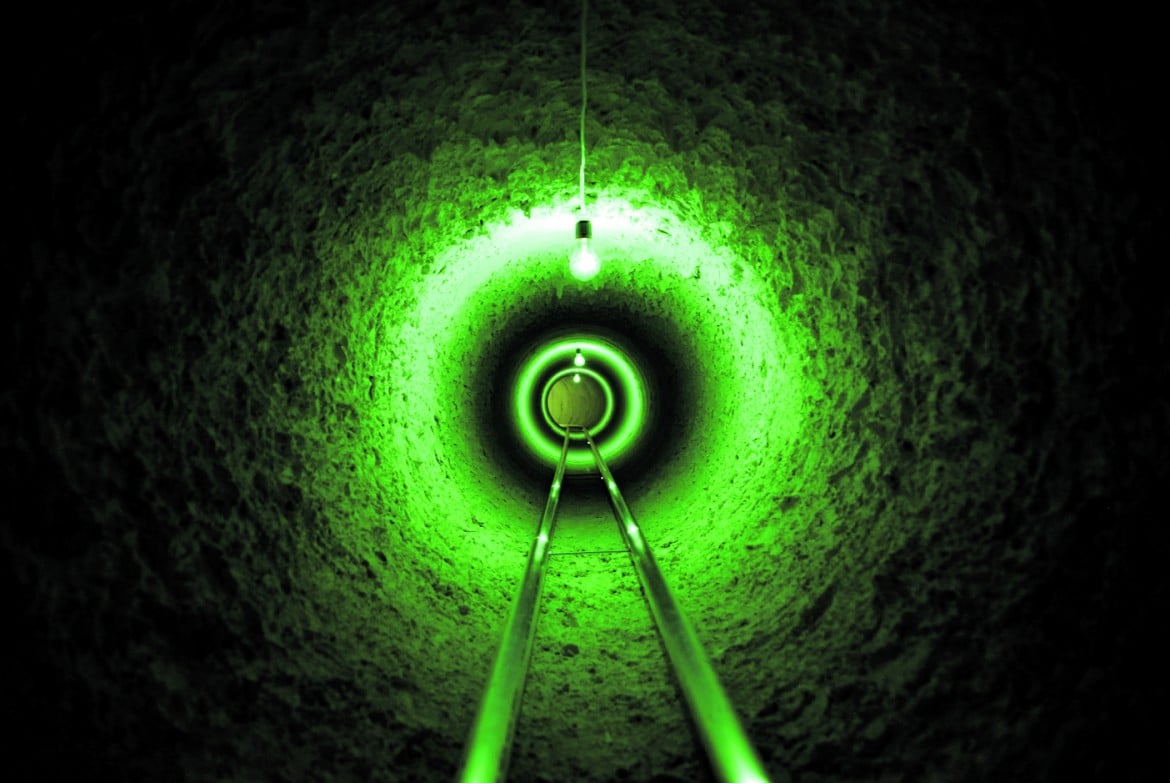

In Cosmic Generator, videoinstallazione del 2017, il punto di vista scorre in piano sequenza, parallelamente a lunghe file di scrivanie dove sono seduti commessi dai tratti asiatici. Gli individui, isolati nei cubicoli di pertinenza, seguono il ritmo circadiano alternando veglia e sonno, mentre alle loro spalle incombe la mole di una ieratica cattedrale di vegetali finti, animali gonfiabili, lampadine intermittenti. Ogni forma assunta dall’immaginabile si è fatta plastica, l’horror vacui è stato cicatrizzato dalla sovrapproduzione. Poi, percorrendo le svolte di un tunnel, passaggio preferenziale per trasportare quegli oggetti da un capo all’altro del mondo, ci ritroviamo al confine tra Messico e California, all’interno del Dragon Restaurant di Calexico, nella sua stregata cucina fusion, tra involtini primavera in doppiopetto e burritos che si agitano su un letto di insalata. Dalle porte a vetri vediamo la strada percorsa da taxi e furgoni con il cassone scoperto, l’asfalto inaridito dal sole, il cielo profondamente azzurro ed estraneo.

Rottenberg, onirico ipercapitalismo, e la macchina gira a vuoto

Al Mambo di Bologna. Bairense classe ’76, Mika Rottenberg conduce una radicale critica sociale sezionando porzioni di quotidianità e riassemblandole in composizioni grottesche

Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017

Al Mambo di Bologna. Bairense classe ’76, Mika Rottenberg conduce una radicale critica sociale sezionando porzioni di quotidianità e riassemblandole in composizioni grottesche

Pubblicato 5 anni faEdizione del 24 febbraio 2019

Mario Francesco Simeone, BOLOGNA

Pubblicato 5 anni faEdizione del 24 febbraio 2019