In una delle Favole al telefono di Gianni Rodari il protagonista, Martino Testadura, scopre che «all’uscita del paese» in cui vive si dividono tre strade: una va al mare, la seconda va in città e l’ultima – così gli ripetono tutti – «non va in nessun posto». Martino decide di percorrerla lo stesso: tornerà su un carretto pieno di tesori, dopo aver visitato il castello di una «bella signora», simile a «quei castelli delle favole dove dormono le belle addormentate o dove gli orchi ammassano le loro ricchezze». Tornato il protagonista dalla sua avventura, tutto scompare: castello tesori e signora. Perché, dice il finale, «certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova». La favola contiene molti elementi che fanno la bellezza dell’invenzione di Rodari: una lingua comunicativa, la capacità di mescolare con freschezza pochi ingredienti tradizionalissimi – l’eroe, la prova, la padrona del castello – e una innata quanto implicita diffidenza verso ogni principio di autorità, verso la velenosa tentazione di accontentarsi placidamente del «mondo così com’è». Viene voglia, in fondo, di fare di questo semplice apologo una specie di metafora emblematica dell’arte di Rodari, della sua splendida parabola. Certo, Rodari si può, si deve leggere anche come l’erede di una nostra tradizione, fra Collodi e Palazzeschi, abituata a lavorare su favole, tradizione folklorica e materiale «infantile», e non è naturalmente l’unico a giocare – però quanto seriamente – con il linguaggio. Ma è il primo, forse, a imporre così nitidamente una forma, uno stile «d’autore», e ad accompagnarlo con una assidua riflessione. E intanto è anche lui un ostinato, come il suo Martino, perché non smette di riporre non solo nella favola, ma più in generale nella parola, una inesausta fiducia: continua a credere al suo potere magico e insieme educativo.

Quella fiducia la pèrdono, prima o poi, tutti i grandi protagonisti della nostra letteratura novecentesca: dall’amato Montale – la cui poesia finisce con il «rassegnarsi / a un mezzo parlare», sullo scorcio degli anni settanta, dentro la «palta» della realtà – fino al Pasolini convertito al nuovo linguaggio del cinema, fino a Calvino, il cui impegno stilistico e politico si irrigidisce e si estingue nei suoi raggelati, cerebrali esperimenti combinatori. Rodari no. Sarà per questo che uno dei suoi contrassegni non è affatto il piglio serioso di certi intellettuali di medio Novecento – vedi proprio Pasolini e Calvino – quanto piuttosto il «sorriso». Il «sorriso pedagogico di uno spirito naturaliter impegnato» in un «rinnovamento sociale», in un «socialismo spontaneo prima che ideologico, coincidente con la capacità di ritrovare un operante senso dell’umano nell’accostamento all’energia incircoscrivibile dell’infanzia» (così scriveva Andrea Zanzotto, nel 1973, in uno strepitoso saggio su infanzie e poesie, e su certe miserie della scuoletta).

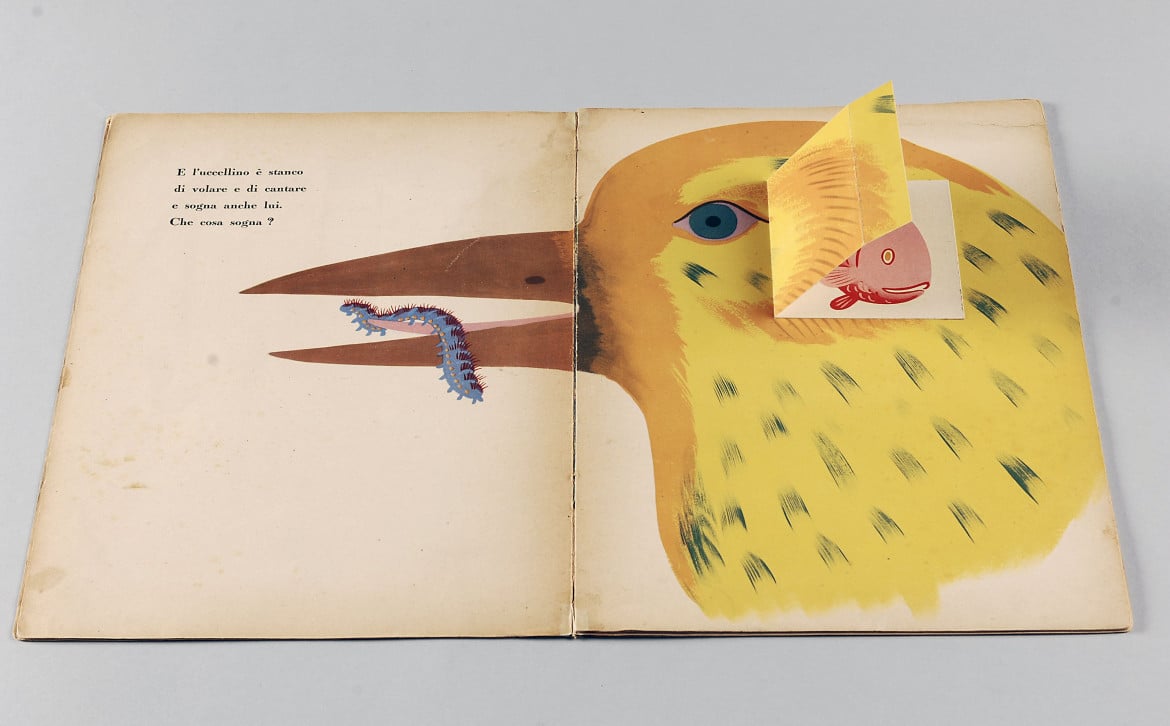

A cent’anni dalla nascita – e a quaranta dalla sua prematura scomparsa – Rodari sbarca anche in America (sul «New Yorker» del 14 dicembre scorso Joan Acocella ha presentato la prima edizione integrale in inglese dei Telephone Tales, in uscita per un editore di Brooklyn, Enchanted Lion). Quanto al suo destino italiano, lo accoglie ora la prestigiosa collana dei «Meridiani», con un bel volume di Opere, a cura e con un saggio introduttivo di Daniela Marcheschi (Mondadori, pp. XLXI-1768, € 90,00). Il volume è peraltro arricchito da un bel fascicolo, Rodari a colori. Tavole, disegni, figure, a cura di Grazia Gotti (pp. 92), che ricostruisce la storia dell’illustrazione dei libri rodariani, dedicandosi per esempio al rapporto con Bruno Munari o Emanuele Luzzati. A essere preziosa è, di per sé, la rinnovata disponibilità, per il lettore, di un’ampia scelta delle scritture di Rodari, in versi e in prosa, dalle Filastrocche in cielo e in terra alle Parole per giocare, da Gelsomino nel paese dei bugiardi alle Novelle fatte a macchina. Ma importante è poi che la curatrice segnali, nella nota che presenta l’edizione, la mancanza di un quadro testuale rigoroso per l’opera di Rodari, e che il «Meridiano» voglia dunque porsi non tanto come punto di arrivo, ma come «un primo avvio per verifiche storico-filologiche (…) sempre più estese».

Anche l’introduzione, del resto, funziona come viatico a non fermarsi a certe idées reçues riguardanti questo piccolo classico, mentre rivendica la sua immagine di scrittore a tutto tondo, capace di parlare al mondo dell’infanzia come a quello adulto, insomma di raggiungere una dual audience, un pubblico doppio o comunque stratificato. E un altro gesto di revisione critica non scontato Marcheschi lo compie quando capovolge l’idea che il primo Rodari, giornalista e intellettuale organico al Partito comunista, sia comunque preferibile all’«autore maturo», lontano da ogni «catechismo politico»: uno scrittore che punta sull’etica, insomma, molto più che sull’ideologia.

Resta vero, tuttavia, che la dimensione politica dell’esperienza di Rodari è indispensabile nel mettere a fuoco la sua opera. Aiuta a chiarirlo, ora, anche un libro di Vanessa Roghi (Lezioni di fantastica Storia di Gianni Rodari, Editori Laterza, pp. 296, € 19,00), una biografia intellettuale che ne ricostruisce la figura e il rapporto indispensabile – ma infine anche controverso – con lo stesso Partito. Sia come sia, di Rodari risalta, a ogni livello, la posizione non ortodossa, e diciamo pure la sua unicità. È un ammiratore di Alfonso Gatto – si pensi al Gatto delle poesie per bambini del Sigaro che brucia – ma non ne eredita la vena malinconica. Come Toti Scialoja, ama i limericks di Edward Lear, ma il suo pur nutritissimo surrealismo è spesso attenuato dall’istanza narrativa, nonché da una certa – come scrive lui stesso in una pagina della Grammatica della fantasia – «tendenza a razionalizzare». In lui convivono un illuminista cordiale e un mago della lingua. Rodari insegue parole «giuste e gentili», e riconosce implicitamente il loro stupendo potere di sovvertire il reale, di renderlo più vero, più vitale («Non c’è vita dove non c’è lotta»). Ma, allo stesso tempo, può appassionarsi a Novalis, a Nietzsche o a Max Stirner (!): il suo illuminismo non rinuncia in effetti, al di là della lotta fra capitalismo e socialismo, ad accettare «quell’irrazionale che ci accompagna in ogni momento della vita» (magari per il tramite del «benedetto viennese», ovvero di Freud, che in area comunista, almeno fino a una certa altezza, non è peraltro il più gradito degli alleati).

Sul piano dello stile, questa compresenza di spinte opposte – il piacere dei suoni e la capacità di costruire significati – è racchiusa in due elementi fondamentali: rima e sintassi. Ciò significa che l’assurdo e il gioco sprigionano tutto il loro potenziale liberatorio (le variazioni su un verso di Carducci o sui versi danteschi per Paolo e Francesca farebbero sorridere tutti i Professor Grammaticus di questo mondo: «Noi leggevamo un giorno per diletto, / noi leggevamo un giorno sul diretto, / soli eravamo e senza alcun sospetto, / sordi eravamo e senza alcun cornetto, /stolti eravamo e senza alcun concetto…»), ma puntano comunque a uno «slancio costruttivo»: del resto Rodari è chiaro nel rivendicare sempre il «bambino come fine». E quanto l’immaginazione sia uno strumento leggero ma insieme efficace, lo dicono non solo le sue storie favolose, ma certe sciabolate metaforiche della sua scrittura. Quando, nella Grammatica della fantasia, parla del «bellissimo imperfetto» che i bambini usano nel gioco, per esempio, Rodari aggiunge che è un peccato adoperare quello stesso imperfetto «a scopo predicatorio e intimidativo». Poi la fiammata: «È quasi come adoperare un orologio d’oro per fare buchi nella sabbia» (e la stessa Grammatica comincia con la suggestiva immagine di una parola-sasso, gettata nello stagno della mente).

Questa ‘gaia scienza’ dell’infanzia non parla affatto soltanto ai più piccoli. Con il suo amore per la tecnica, per l’artigianato delle parole, ricorda implicitamente che il «senso dell’utopia» deve restare come un fuoco che brucia sotto la cenere, come un’ansia di futuro, a patto che si facciano sempre i conti con la realtà. Un po’ come per il suo Cipollino: che ama l’avventura e la rivolta, ma studia «la lingua, la storia e tutte le altre materie che bisogna conoscere». Perché «i birbanti al mondo sono molti. E quelli che abbiamo cacciato potrebbero tornare».

Rodari il mago illuminista della lingua

Il centenario di Rodari celebrato con un Meridiano. Da Collodi a Palazzeschi, ha ereditato una tradizione italiana di lavoro con il folklore e il materiale infantile: ma Gianni Rodari è stato forse il primo a imporre nitidamente una forma

Bruno Munari, Mai contenti, Mondadori, 1945

Il centenario di Rodari celebrato con un Meridiano. Da Collodi a Palazzeschi, ha ereditato una tradizione italiana di lavoro con il folklore e il materiale infantile: ma Gianni Rodari è stato forse il primo a imporre nitidamente una forma

Pubblicato 3 anni faEdizione del 10 gennaio 2021

Pubblicato 3 anni faEdizione del 10 gennaio 2021