Pubblicato 2 anni faEdizione del 16 luglio 2022

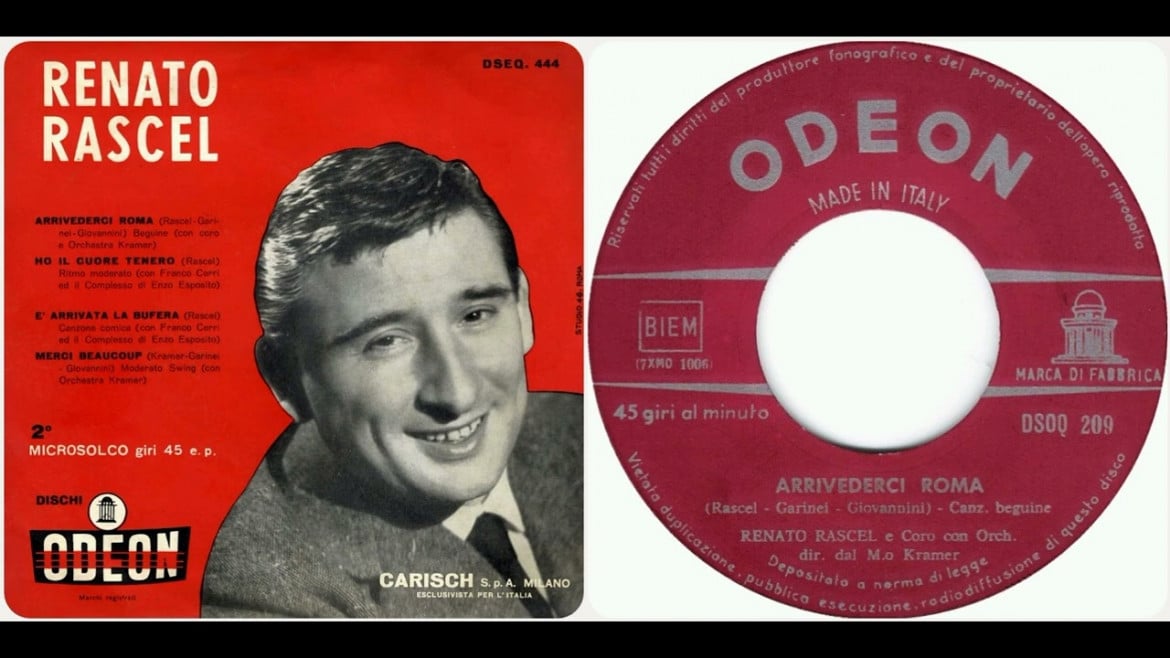

I 110 anni dalla nascita di Renato Rascel (Ranucci all’anagrafe), sono l’occasione per ricordare uno degli artisti più eclettici che il nostro paese abbia avuto lungo tutto l’arco del Novecento. Circa un secolo fa infatti, bambino, Rascel inizia la propria carriera in ambito musicale, esibendosi nelle corali religiose per poi sterzare bruscamente verso generi profani. Il passaggio da Bach al jazz conduce «Piccoletto» o «Renatino tuo», con la giusta distanza storico-critica, a essere annoverato tra le grandi figure della creatività italiana, in grado di abbracciare ogni arte performativa (teatro, cinema, radio, televisione, pubblicità) nei ruoli via via di interprete, one-man...