Si prende gioco di alcuni grandi marchi internazionali della moda e lo fa con ironia e colori vivaci Hassan Hajjaj, artista di origini marocchine, cresciuto a Londra, che ora si divide fra la capitale inglese e Marrakesh.

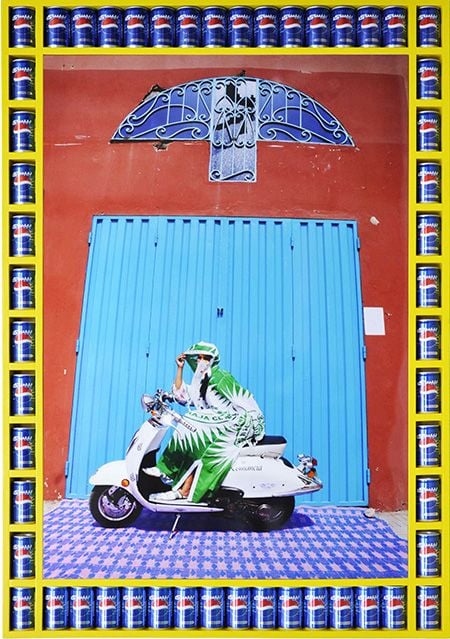

Nei suoi scatti ritrae donne velate che indossano le tradizionali tuniche (djellaba) rivisitate, con fantasie a pois, floreali, mimetiche, maculate, creazioni dello stesso Hajjaj che ha alle spalle una lunga esperienza nel mondo della moda e del design. I capi, le scarpe e i veli mostrano in primo piano i loghi contraffatti della sartoria di lusso. Le modelle sono immortalate sui motorini o in atteggiamenti da rapper, con occhiali da sole colorati dalle lenti a forma di cuore.

Donne forti, per niente sottomesse, che hanno come set e ambientazione le strade di Marrakesh, i vicoli, i bar. È la personale versione araba di Hajjaj di un ipotetico servizio fotografico per le pagine della patinata Vogue. VogueArabe infatti è il titolo del progetto: una divertente mostra fotografica allestita all’Aria Art Gallery di Firenze, la prima personale dell’artista in Italia, visitabile fino al 23 giugno. Dodici scatti di grandi e medie dimensioni che offrono uno sguardo nuovo, provocatorio, allegro, gioioso, positivo del vicino nord Africa, dove le donne ritratte, di cui s’intravedono solo gli occhi, ma che dal velo lasciano trasparire sorrisi aperti, rovesciano e scardinano alcuni stereotipi radicati nelle società occidentali. Immagini che non lasciano indifferenti, kitsch e stravaganti, studiate per far sognare un potenziale pubblico femminile di lettrici amanti della moda e composte di molti elementi pop.

Originale, e allo stesso tempo evocativo del lavoro di Andy Warhol, il richiamo ai prodotti di consumo che fa Hajjaj inserendo nelle cornici delle foto confezioni di carne in scatola o lattine di bevande gassate, olio per l’auto, fiammiferi. Oggetti di uso comune che attirano l’attenzione. Nel 2009 l’artista, scoperto dalla critica d’arte Rose Issa, è stato finalista al Premio Jameel del Victoria & Albert Museum per l’arte islamica. Hajjaj è anche produttore musicale, designer, autore di copertine di album musicali dei Blur e dell’italiano Pino Daniele. I suoi lavori sono nelle collezioni permanenti di importanti musei del mondo da Londra a Dubai, a Toronto. Abbiamo incontrato Hassan Hajjaj a Firenze, ospite del festival Film Middle East Now.

Le protagoniste degli scatti sono donne. Perché questa scelta?

Vogue è una rivista tendenzialmente rivolta a un pubblico femminile, nelle mie immagini non ci sono uomini. Rappresento spesso il velo, voglio mostrare una femminilità forte, ma niente che abbia implicazioni politiche o religiose. In Marocco molte donne lo indossano e questa scelta è frutto della mia storia e la mia cultura. La questione del velo è divertente: in Europa la stampa è interessata al tema, mentre per me è solo un indumento che si indossa in molti paesi arabi. Non rappresenta una problematica delicata, come per voi. È un elemento tradizionale del Marocco, ma indossato in fantasie dai colori sgargianti, a differenza ad esempio di quanto avviene in Arabia Saudita. In famiglia, mia madre, mia nonna, le mie zie ricordo che portavano il velo con stampe alla moda anni ’60. Quando ho fotografato i diversi hijab ho introdotto i marchi. Per me non è un pretesto per far passare un punto di vista politico o religioso, è solo un elemento comune in molte parti del mondo, la mia realtà. Tutti gli abiti sono disegnati da me. Mi diverto con le firme false, non potevo permettermi gli originali, così ho intrapreso una ironica lotta contro i marchi.

Anche le cornici sono un elemento importante?

Sono parte stessa delle foto, ho inserito scatolette di carne, di fiammiferi, farfalle, mi piace giocare con gli elementi decorativi. È a partire dagli anni ’90 che le ho realizzate con i prodotti. Quando ho deciso di stampare la mia prima foto mi sono avvalso di un artigiano, ma volevo inserire i miei scatti in un contesto di arte contemporanea. I prodotti fanno parte della nostra cultura come l’uso del mosaico, inoltre hanno un grande potere. Spesso la gente è attratta dai marchi poi si sofferma a guardare le immagini. Grazie al potere che esercitano quei brand riconosce qualcosa di familiare e questo permette di farli avvicinare ai miei lavori e intraprendere una sorta di viaggio.

Com’è nato il progetto «VogueArabe»?

La rivista Vogue non considera il mondo arabo, l’Africa, la Cina. Il mio è un gioco per mostrare elementi della mia cultura in stile patinato. È una collezione di lavori realizzati fra il 2000 e il 2010, ho editato gli scatti da diverse storie. Non avendo l’opportunità di entrare con le mie foto nelle pagine del magazine, ho cercato di riprodurne lo stile.

Cosa pensa della definizione di «Andy Warhol arabo» che le hanno attribuito?

È un nome importante per catturare l’attenzione, una maniera per notare un lavoro che si basa sulla tradizione. È la stampa che mi ha dato questa etichetta, è un nome occidentale, suppongo sia più facile definire lo stile di un artista straniero che ha molti elementi pop. Ne sono orgoglioso, amo Andy Warhol. Le categorie possono aiutare un artista marocchino stabilitosi a Londra. È un nome che cattura, non è un limite per la mia arte. Il mio obiettivo è mostrare parte della mia cultura, lo stile, la gente.

Che cosa rappresenta l’arte?

È un mezzo per esprimermi, un’urgenza. Anni fa mi sentivo quasi posseduto. Non ho un background di studi artistici, ho un modo molto personale di proteggere i soggetti delle mie foto, dare una buona immagine di chi rappresento. Cerco di lavorare con chi mi sta intorno e su cose che abbiano un senso per me. Anche se sono immagini eccessive cerco di rappresentare le diverse frequenze della vita. Mi guardo intorno, non penso a cose lontane da me per stupire, voglio essere io per primo soddisfatto del mio lavoro. Per circa sei anni ho lavorato per me stesso, senza pubblicare. Usavo la fotografia come medium, non sono un professionista. Poi alle prime mostre ha ricevuto una buona risposta. Amo fare cose che abbiano un senso per me per poi lasciare il mio lavoro al pubblico.

Non faccio nulla per compiacerlo, in Medio Oriente ho un audience giovane, sono felice che per le nuove generazioni del mondo arabo io lo rappresenti in modo positivo, divertente. Non potrei fare scatti di guerra sulla Siria o l’Egitto perché non ci vivo, non sono la mia realtà. Non devo lavorare per gli spettatori, ma fare quello che sento. Sicuramente è bello capire cosa pensa la gente del mio lavoro, colpire questa generazione della comunità araba.

Ci sono letture diverse delle mie opere fra occidente e oriente, ma se rendo quest’ultimo anche solo in parte felice credo di stare facendo qualcosa di buono. Ricordo che quando nel 2000, prima dell’attacco dell’11 settembre, ho realizzato la serie Gang of Marrakesh, in Europa andavano di moda i tessuti mimetici, le stampe maculate e i pois. Ho usato quei tessuti per disegnare i nostri abiti tradizionali e ho fatto posare alcune mie amiche. In Europa è stato interpretato come un messaggio religioso e di guerra. I media hanno associato l’immagine di una donna in camouflage alla violenza, mentre io volevo solo mostrare la loro forza. Davanti agli scatti è il pubblico a decidere come percepirli, il suo punto di vista è personale, ne sono consapevole. Sta all’audience usare intelligenza e sensibilità.

Cosa pensano dei suoi lavori in Marocco?

Sono stato ben accolto, specialmente dai giovani. Ho provato a proporre qualcosa di diverso e inaspettato sul Marocco e il paese lo ha accettato. Spero di aver aperto una via per i giovani. Dieci anni fa, ai tempi delle prime mostre, ero molto solo in quanto artista arabo, ora c’è una giovane generazione vivace. Tengo lezioni all’Università di Marrakesh, ho molti contatti, sento che c’è tanta curiosità. Se riesco a colpire anche solo una persona, o a cambiare il suo modo di pensare, sto già vincendo. Non ho studiato, non sono qualificato, quindi essere in questa posizione è già una grande vittoria.

Si ricorda i suoi inizi?

La prima mostra è stata a Londra, ma il gruppo di lavoro era tutto del Marocco. È bello avere due anime, appartenere a entrambi i luoghi, essere sempre in contatto con la mia realtà di origine. Ho cercato di portare qualcosa dal mio mondo in maniera fresca, moderna, leggera. I prossimi impegni saranno una mostra a Marsiglia al nuovo museo Mucem, a dicembre una collettiva a New York, a gennaio una personale a Los Angeles e ora mi sto cimentando come regista sulla storia di alcune donne che raccolgono patate in Marocco.