Non abbiamo prova documentaria che Piero della Francesca e Leon Battista Alberti si siano mai incontrati, ma ogni verosimiglianza indurrebbe a supporlo. Tanto più che i due artisti a più riprese operarono nei medesimi centri contemporaneamente: a Firenze nel 1439, a Rimini poco dopo la metà del secolo, a Roma alla fine degli anni cinquanta, e frequentarono assiduamente gli stessi ambienti di corte, da quello estense, a quello pontificio, a quello malatestiano appunto. Certo è che i loro destini rivelano particolari affinità, innanzi tutto quella di essersi formati entrambi nella Firenze della rivoluzione artistica brunelleschiana e di aver operato però poi soprattutto in centri diversi da Firenze, contribuendo a diffondere i principi di quell’ars nova di cui si erano imbevuti in età giovanile proprio nella città medicea. Soprattutto però i due grandi maestri condivisero in pieno la visione dell’arte e in particolare della pittura, che doveva rispondere a criteri di composizione prospettica, di rapporti proporzionali basati su calcoli matematici, di colori luminosi e chiari, capaci di creare una particolare armonia visiva («l’amistà dei colori» esaltata da Leon Battista).

Sul loro esempio nacque l’idea, nella pratica artistica della seconda metà del Quattrocento, che per essere buoni pittori si dovessero soprattutto conoscere le leggi della prospettiva e delle proporzioni su base scientifica, cioè appunto matematica. E quelli che non si fossero adeguati, continuando a lavorare di pratica, nei termini empirici della tradizione medievale, non dovevano essere stimati né apprezzati: «Perhò a me pare de dovere mostrare quanto questa scientia si necessaria alla pictura (…) Et benché a molti senza prospectiva sia dato laude, è data da quelli che non hanno notitia de la virtù de l’arte con falso giudizio», come si esprime in modo molto diretto Piero proprio nel terzo libro del suo trattato di cui parleremo. Sia Alberti che Piero colsero con tanta acutezza la dimensione teorica, da arte liberale, della loro professione, da dedicare ad essa specifici trattati, l’uno sulla pittura in genere, l’altro sulla prospettiva, considerata l’asse portante della stessa arte nuova. Si ha anzi l’impressione che, ormai in età matura, Piero della Francesca, abbandonando perfino la pratica dei pennelli, si fosse deciso a dedicarsi a questa dimensione teorica e di speculazione sul suo operare artistico, tenendo ben presente il precedente albertiano del De Pictura, scritto nel 1435. Tanto da elaborare da parte sua un testo in qualche modo complementare a quello, che esplicitasse, in termini geometrici e per così dire dimostrativi, le premesse teoriche esposte con raffinatezza tutta umanistica da Alberti.

In volgare e in latino

Ebbene, proprio al trattato sulla prospettiva scritto da Piero ha dedicato per alcuni anni i suoi strumenti differenziati di ricerca un’agguerrita équipe di studiosi presieduta da Marisa Dalai Emiliani e il frutto di questo impegnativo lavoro corale ha visto la luce nell’arco di due anni, tra il 2016 e il 2017, nell’ambito della collana dell’edizione nazionale degli scritti di Piero della Francesca. All’interno di questa prestigiosa serie editoriale erano già stati dati alle stampe il Libellus de quinque corporibus regularibus (1995) e il Trattato d’Abaco (2012): i due scritti del grande maestro ancor più concentrati, se possibile, sulla geometria solida e sulla matematica contabile. Proprio come era avvenuto per il De Pictura albertiano, anche il De Prospectiva pingendi fu composto da Piero in due versioni, una in volgare rivolta agli artisti che intendevano formarsi come prospettici e agli intendenti d’arte, l’altra in latino per l’élite colta degli umanisti e per i principi. E infatti, ad esempio, l’edizione del trattato presente nella biblioteca di Federico da Montefeltro a Urbino – la corte che celebrava Piero «monarca» della pittura negli anni in cui stilava il testo – si presentava nella lingua di Cicerone, alla quale l’aveva voltata la traduzione di Matteo di ser Paolo d’Anghiari. Il testimone che doveva possedere il duca nei suoi scaffali era quasi certamente il ms. S.P.6bis della Biblioteca Ambrosiana di Milano, l’unico esemplare provvisto di miniature che ne ornano le iniziali.

Per motivi ignoti le miniature furono solo disegnate e non colorate (sarebbero state ripassate più tardi in modo incongruo) da un pittore presente a Urbino negli anni di Piero, identificabile probabilmente col grande Bartolomeo della Gatta; e l’aquila con le ali aperte che sormonta il candelabro di una delle pagine è simbolo araldico del duca Federico. Per la riproduzione anastatica del testo latino – del quale è referente scientifica Franca Ela Consolino – che occupa il terzo tomo del secondo volume, i curatori hanno scelto opportunamente il testimone conservato oggi nella Bibliothéque Municipale di Bordeaux (ms. 616) perché è l’unico che presenti integrazioni e aggiunte marginali apportate dalla mano dell’artista.

L’edizione del 1942

Il trattato di Piero sulla prospettiva era già stato dato alle stampe in altre occasioni e in Italia, ad esempio, era apparso nel 1942 nell’autorevole edizione Sansoni curata di Giusta Nicco Fasola. Ma rispetto a quelle edizioni, l’attuale, grazie a studi filologici approfonditi, ha arricchito di molto le nostre conoscenze sulla tradizione del testo, sulla redazione in volgare e su quella in latino, sui rapporti fra la scrittura e le immagini che fungono da esemplare corredo illustrativo al trattato, rendendo inscindibile il rapporto scrittura-figurazione. L’attenzione alla lingua di Piero (e del suo traduttore in latino) appare ora assai più puntuale, mettendo a disposizione del lettore e dello studioso ottimi strumenti di analisi, come un glossario per il volgare e un indice lessicale per il latino. Il terzo tomo del primo volume, quello della versione in volgare del trattato, è dedicato per intero alla riproduzione anastatica del codice 1576 custodito nella Biblioteca Palatina di Parma, che gli studi considerano il vero testo autografo del maestro di Sansepolcro.

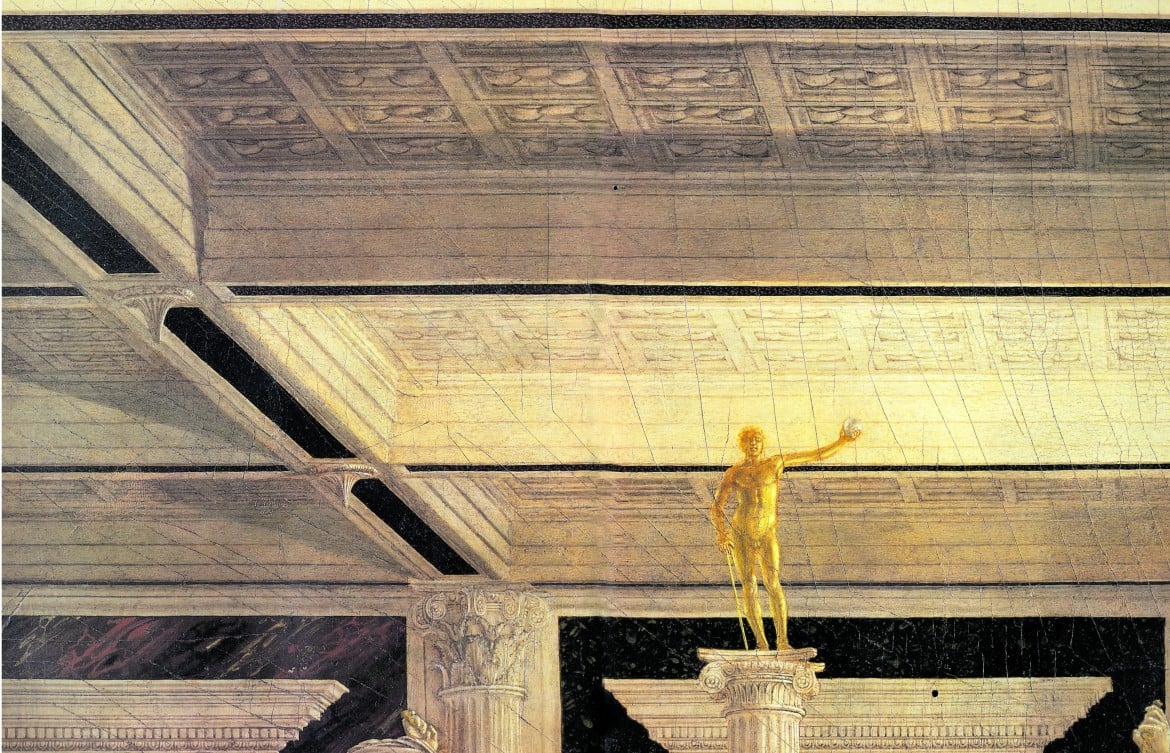

Quei formidabili disegni, che sarebbero stati poi studiati da generazioni di artisti successivi, a partire da Bramante e da Francesco di Giorgio, riproducono volumi solidi come colonne, pozzi, prospettive di palazzi, ma anche la testa umana ridotta a schema geometrico e vista da ogni punto di osservazione. In effetti, guardando queste teste, definite solo con un esile ma nettissima linea di contorno tracciata a penna, non possiamo non pensare ad un’opera pittorica esemplare di Piero stesso come la Resurrezione di Cristo del Palazzo della Residenza di Sansepolcro, nella quale i soldati immersi nel sonno alla base del sepolcro sono visti di profilo, di fronte, di tre quarti, dal sotto in su, implicando uno studio e una ricerca prospettica che avrebbe avuto il suo formidabile esito speculativo proprio nel trattato.

Quando l’impegno dell’edizione nazionale del testo prese avvio, con la supervisione della stessa Dalai Emiliani come storica dell’arte, di Cecil Grayson in qualità di filologo, di Carlo Maccagni storico della scienza, stava per arrivare in porto il lungo restauro sugli affreschi con le Storie della vera Croce nella cappella Bacci di San Francesco a Arezzo. Ora che il gravoso impegno filologico è terminato, è stato portato a termine anche l’intervento conservativo su un’altra opera capitale dell’artista come la Resurrezione che ho ricordato prima, con un’operazione che ha recato molte scoperte e conferme sul modo di operare del maestro e sulla sua stessa concezione della pittura. Con i nostri studi storico artistici da una parte e con questi di ordine filologico dall’altra, dobbiamo compiere ogni sforzo per ricucire quell’unità culturale tra pittura e geometria che era un dato acquisito per la mente di Piero e per quella dell’Alberti, ma che per noi resta paradossalmente di difficile comprensione, espressione di un’inconciliabile dicotomia del sapere.

Nonostante la passione per i colori vivi imbevuti di lume chiaro che i dipinti di Piero riflettono, il testo teorico è così concentrato sulla costruzione prospettica, da trascurare del tutto il «colorare», che pure costituisce, anche nelle definizioni generali del primo libro, una delle tre parti principali della pittura. Gli interessi speculativi del pittore riguardano invece il disegno, cioè i profili delle cose, e la «commensuratione», cioè la prospettiva dei corpi disposti nello spazio. La prospettiva a sua volta comprende cinque parti: l’occhio, la forma dell’oggetto veduto, la distanza tra l’occhio e l’oggetto, la piramide visiva che si crea idealmente tra l’occhio e l’oggetto stesso, il piano su cui si pongono le cose.

Quando nel corso dei secoli – sopratutto tra il Seicento e l’Ottocento – le opere pittoriche di Piero della Francesca caddero quasi in oblio, per l’inevitabile sfortuna critica che interessò la produzione dei ‘primitivi’, il ricordo dell’artista restò sempre vivo, proprio in virtù di questo trattato dedicato alla prospettiva, che nel frattempo i grandi maestri del Rinascimento maturo avevano studiato e assimilato, metabolizzandone gli insegnamenti. Un intero filone di ricerche sulla prospettiva nel corso Cinquecento, da Egnazio Danti a Sebastiano Serlio fino a Vignola, conobbe il trattato del grande maestro di Sansepolcro, probabilmente tramite la più diretta eredità di Francesco di Giorgio e di Baldassarre Peruzzi. E d’altra parte, gli scritti di Piero avevano trovato larga fortuna soprattutto a Venezia per la presenza del francescano Luca Pacioli che, con le sue lezioni alla scuola di Rialto, aveva diffuso gli insegnamenti sui corpi regolari e sulla prospettiva geometrica del suo grande maestro di Sansepolcro.

Né è un caso che proprio a Venezia, come si era reso ben conto Roberto Longhi, la pittura prospettica di eredità pierfrancescana, con Antonello da Messina e con Giovanni Bellini, incontrò alla fine del Quattrocento maggior fortuna che nel resto d’Italia. E lo stesso fra’ Luca trovò il modo proprio lì di farsi ritrarre in mezzo ai suoi venerati corpi regolari disposti su un piano, in una tavola dipinta destinata non a caso alla corte di Urbino che, come un manifesto d’intenti, pareva riassumere quelli che erano stati i supremi insegnamenti del grande pittore di Sansepolcro.