Au-delà des étoiles Le paysage mystique de Monet à Kandinsky, al Musée d’Orsay fino al 25 giugno, è una mostra ambiziosa, che propone fin dal titolo una categoria precisa di rappresentazione del paesaggio, che potrebbe anche avere, sulla carta, un valore storico-artistico. L’esposizione ha debuttato in Canada, a Toronto, all’Art Gallery of Ontario. L’ideatrice è Katharine Lochnan, responsabile delle mostre di quest’ultima istituzione, che, partendo dalla constatazione della mancanza d’interesse nei confronti del simbolismo (e dai suoi studi alla scuola di teologia all’Università di Toronto), s’imbarca in un’impresa non da poco. Le premesse implicano che il superamento dell’idea di paesaggio proposta dagli Impressionisti sia avvenuto grazie ad artisti toccati da una sorta di «idealismo», che si sarebbero posti domande sulle loro origini, la loro cultura religiosa e i rapporti tra uomo e natura. In particolare quest’ultimo punto sarebbe diventato l’oggetto di un quesito interiore che avrebbe portato verso l’esperienza mistica, dando così vita a varie forme di rappresentazione, confluite nella nascita dell’astrazione. E fin qui siamo poco oltre il vecchio manuale del Guglielmino, che nei licei italiani racconta la storia comparata delle arti del Novecento, sempre in chiave di superamento e rilancio tra movimenti e avanguardie, con uno sguardo internazionale. Si aggiunge, nelle premesse della mostra parigina, una frase di Kandinsky che si rivolge ai ricercatori dell’interiore nell’esteriore, frase su cui sarebbe improntato tutto il percorso espositivo. Siamo a un passo dal dire che ogni pittore rappresenta il proprio mondo poetico e che tutta l’arte astrae la realtà.

Kandinsky e il covone

Ma proviamo a seguire le varie sezioni, dal panneau pédagogique introduttivo, che dovrebbero condurci, tramite le opere di artisti di varia cultura, verso gli interrogativi che questi ultimi pongono alla trascendenza e all’immanenza della natura. Sono sette sale, ciascuna con un titolo, cinque sezioni, che non coincidono per niente nel montaggio con quanto presentato in catalogo.

La prima sezione, Contemplation, è la meno assurda e dovrebbe mettere lo spettatore di fronte all’opera d’arte, fonte di contemplazione (ma anche qui la genericità si spreca). Ci sono quattro Cattedrali di Rouen di Monet, che non guastano mai e che poi stanno tutte all’Orsay, ma anche dei Pioppi del ’91, dei Covoni dello stesso periodo, e delle Ninfee del Marmottan del ’19. La lettura di Monet in senso spiritualista ci potrebbe anche stare, e forse è questo l’aspetto che disturbava il nostro Roberto Longhi. Non è solo un aneddoto che Kandinsky abbia avuto l’idea della pittura astratta osservando da vicino proprio un Covone di Monet, di cui non era in grado di identificare il soggetto. L’altra cosa che funziona è l’accostamento tra Les Îles d’Or di Cross e dei meravigliosi alberi di rose di Klimt, tutti e due all’Orsay. Fin qui si può ancora seguire. E anche quando la sezione interferisce con i Nabis, che sarebbero tra i pochi pittori pertinenti con l’assunto di base, e con il tema del bosco sacro, propizio per la meditazione. C’è anche un Gauguin, sempre dell’Orsay, bellissimo – cosa rara per il pittore, buono solo per le rassegne al Mudec di Milano –, che tra i tanti titoli con cui è noto vale la pena sia presentato, pensando a quello che viene avanti, come Au-dessus de l’abîme. La poesia Correspondances di Baudelaire, presente sulle pareti per corroborare la visione, è piuttosto pensata ai tempi di Manet e serve più per spiegare Redon o al limite Puvis de Chavannes, che ci sarebbero anche, ma affogati in confronti strani, fatti solo per farli strani. E ancora: come si fa ad andare da Maurice Denis a Mondrian (rigorosamente a fianco di Kandinskij, secondo il manuale)? Da tutto l’insieme monta il sospetto che si cerchi un misticismo dentro la natura come fosse una tendenza New Age.

Il seminatore, Aracoeli

La seconda sezione, che affronta il divino nella natura, da quanto si apprende sempre dal pannello introduttivo, approfondisce la nozione attraverso opere della corrente sintetista, simbolista e divisionista, attingendo a registri panteistici e cristiani. Di fatto, per quanto ci siano anche gli italiani Morbelli, Pelizza da Volpedo e Segantini, ci si emoziona davanti al Seminatore di Van Gogh di Amsterdam, copertina indimenticabile di Aracoeli della Morante, per volontà della medesima autrice.

La terza sezione (sala 4) è la più assurda. È dedicata al gruppo dei Sette, artisti canadesi (e vabbè, la mostra parte da lì) attivi negli anni che vanno dal 1910 al 1930 in relazione alla storia pittorica del «grande Nord», cioè i pittori degli immensi spazi naturali scandinavi, che i Sette avevano apprezzato all’esposizione di Buffalo del 1913 (in particolare Gustaf Fjæstad, presente però con un solo quadro). Che qui si voglia orecchiare, stravolgendolo, un fondamentale testo di Robert Rosenblum, Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko (1975; edito undici anni fa in Italia da Five Continents editions)? Se Rosenblum faceva partire la pittura moderna da Friedrich, dal suo rapporto romantico e in questo senso panico uomo-natura, qui sembra che si voglia semplicemente dimostrare, teosofismo a parte, come le istanze mistiche dei pittori «nordici» trovino un corrispettivo più evidente di fronte a montagne, ghiacciai, boschi innevati o laghi gelati. Almeno si apprende, però, che il J. F. Willumsen dell’omonimo museo di Frederikssund (dove è un importante fondo di disegni italiani antichi, un memorabile Bassano dell’estrema vecchiaia e uno spiritato El Greco) è anche un bizzarro pittore. E poi il dipinto double-face del drammaturgo svedese August Strindberg lascia senza fiato per data (1900-’02) e intensità emotiva.

La notte, reale o interiore

La quarta sezione è dedicata alla notte, reale o interiore. Verrebbe da dire più interiore, nel senso che il pensiero espositivo è sprofondato nella notte fonda. Anche qui Van Gogh fa da padrone con la Notte stellata dell’Orsay. Gli si allineano dei quadri ovviamente meno attraenti, accomunati solo dal fatto di essere più o meno notturni. La sala 6 è dedicata ai paesaggi devastati. È come se gli orrori della prima guerra mondiale entrassero violentemente in mostra. Ma la coerenza non fa da padrona ed ecco allora anche William Degouve de Nuncques, con un Mare di sangue del 1894 (che alluderà semmai alla guerra franco-prussiana), un inspiegabile Chagall (ma tanto piace sempre e poi viene dal Canada) e uno Schiele del 1911. In tutto l’insieme si vede ben poco di mistico. Poi una piccola sezione dedicata a Charles-Marie Dulac, un pittore tutto pace e davvero contemplazione, tra i monti della Santa Umbria, che sarebbe una delle cose pertinenti, ma, sempre a stare al pannello introduttivo, servirebbe ad aprire la via dell’universale.

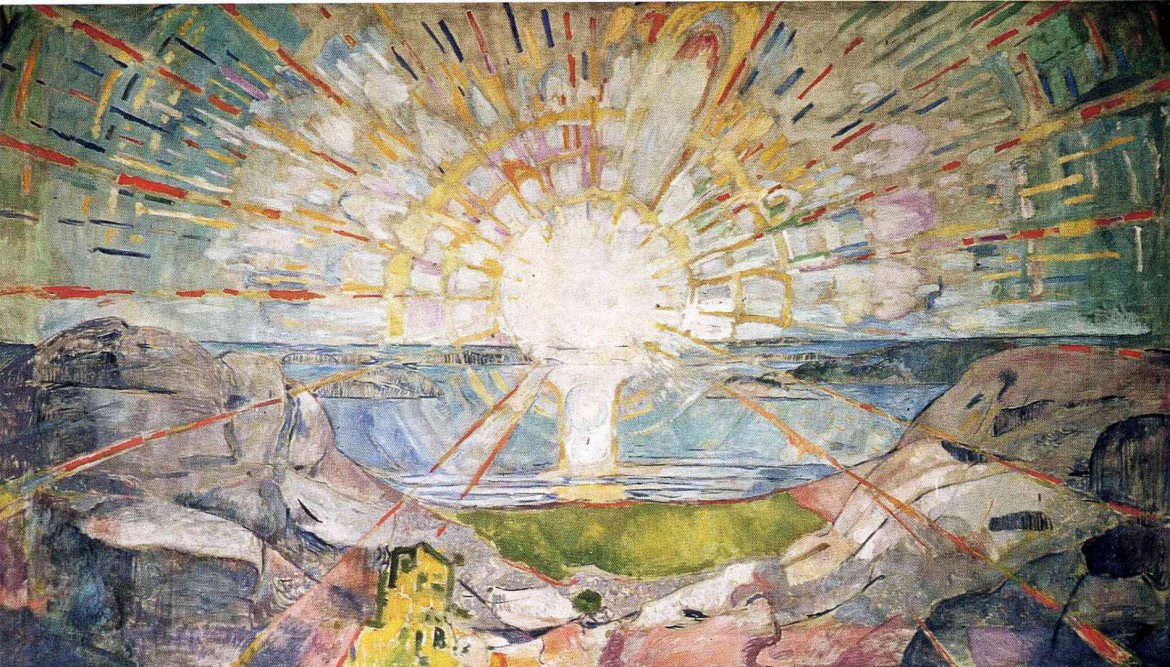

L’ultima sezione porta l’uomo al di là delle stelle, verso appunto il cosmo e la sua luce interstellare. Ovviamente in questa visione New Age Georgia O’Keeffe, con il suo sincretismo buddista, cristiano e indiano, dall’alto del Nuovo Messico domina; chissà che non ce la faccia a diventare un’icona tipo Frida Kahlo, pronta per il circo delle esposizioni itineranti: prossima tappa il Mudec di Milano. Non manca la cristallografia di Wenzel Hablik, che introduce, nel marasma ormai totale, all’ultima sala. Qui il sole di Munch finisce di fronte a Hilma af Klint, una svedese con un norvegese, come a dire tutto il mondo è paese e c’è sempre dello Spirituale nell’arte: basta cercarlo.

Perduti, tra il bosco sacro e gli spazi interstellari

A Parigi, musée d'Orsay, la mostra sul paesaggio mistico «Au-delà des étoiles». La reazione all’impressionismo fu dovuta in parte ad artisti toccati da una sorta di «idealismo»: su questo assunto di base viene costruito un percorso pieno di vaghezze e imprecisioni, spruzzato di new age

Edvard Munch, «Solen», Oslo, Munchmuseet

A Parigi, musée d'Orsay, la mostra sul paesaggio mistico «Au-delà des étoiles». La reazione all’impressionismo fu dovuta in parte ad artisti toccati da una sorta di «idealismo»: su questo assunto di base viene costruito un percorso pieno di vaghezze e imprecisioni, spruzzato di new age

Pubblicato 7 anni faEdizione del 11 giugno 2017

Jacopo Stoppa, PARIGI

Pubblicato 7 anni faEdizione del 11 giugno 2017