Rites de passage è intitolata la mostra di A. R. Penck, l’ultima aperta alla Fondazione Maeght Saint Paul (dal 18 marzo) con l’artista ancora in vita: morirà il 2 maggio. Chi lo ha ricordato, ha citato più volte la mostra parigina La mort du temps, del 1996, con le sue parole: «J’ai vu la mort du temps, la disparition du mouvement dans le mouvement, par le mouvement». Al di là della suggestione di un presentimento, il tema del rito, del passaggio, del movimento che conduce all’annullameto del tempo possono considerarsi una chiave di lettura del suo percorso. La tensione tra la preistoria e la violenza del genere umano nel presente si legge nelle sue figure, bloccate in un istante del ritmo di una danza rituale che ci riporta a un’era antichissima.

Il geologo e l’era glaciale

Albrecht Penck era un geologo morto nel 1945, interessato, in particolare, all’era glaciale. Ralf Winkler, mentre è ancora nella Gemania dell’Est, lo incorpora nello pseudonimo A. R. Penck. Nel 1979, prima di compiere definitivamente il suo «passaggio» alla DDR, ricorda la motivazione di questa identificazione: Albrecht Penck rappresenta «un intellettuale che è riuscito ad esplorare oggettivamente i nessi causali delle cose, senza rappresentare un punto di vista demagogico», come intende fare lui stesso, occupandosi «di filosofia, logica, letteratura, tecnica e scienza». I suoi interessi spaziano infatti tra scienze esatte e pittura e scultura, scrittura, jazz. Il tema del passaggio appare a più riprese nella sua produzione e il disagio nei confronti della politica e della società in cui vive si rileva, nei primi anni, in segni da leggere come immagini e vocaboli che designano pace, guerra, proprietà, progresso, potere, tecnica, integrazione. È in rapporto con altri dissidenti: con Baselitz dal 1961, con Immendorff dal 1977. Sono affinità elettive. Georg Baselitz è altrettanto alieno al dilemma di una scelta tra astrazione e figurazione, eludendolo nel rovesciamento delle figure, una sua costante dal 1969. Jörg Immendorff, dichiaratamente legato all’impegno sociale e politico, ripropone la sua arte come eminentemente pittorica e, al pari del suo amico Penck, si muove tra protesta antiborghese, istanza realista e infine un cromatismo espressionista.

L’arte di Penck si colloca in una terra di confine tra il recupero della pittura e la negazione del quadro tradizionale, tra il rifiuto dell’immagine e il suo riemergere come simbolo primitivo, e soprattutto tra il concetto e la magia. In genere collocato tra Heftige Malerei e Neue Wilden, non ha molto da condividere con la «pittura violenta», né con i «nuovi selvaggi» che ripropongono posizioni del primo espressionismo tedesco. Soprattutto, resta lontano dal soggettivismo e dall’indifferenza ideologica di tanta parte dell’arte tedesca accostata alla Transavanguardia o inscritta nelle problematiche del Postmoderno.

Un pesante segno nero

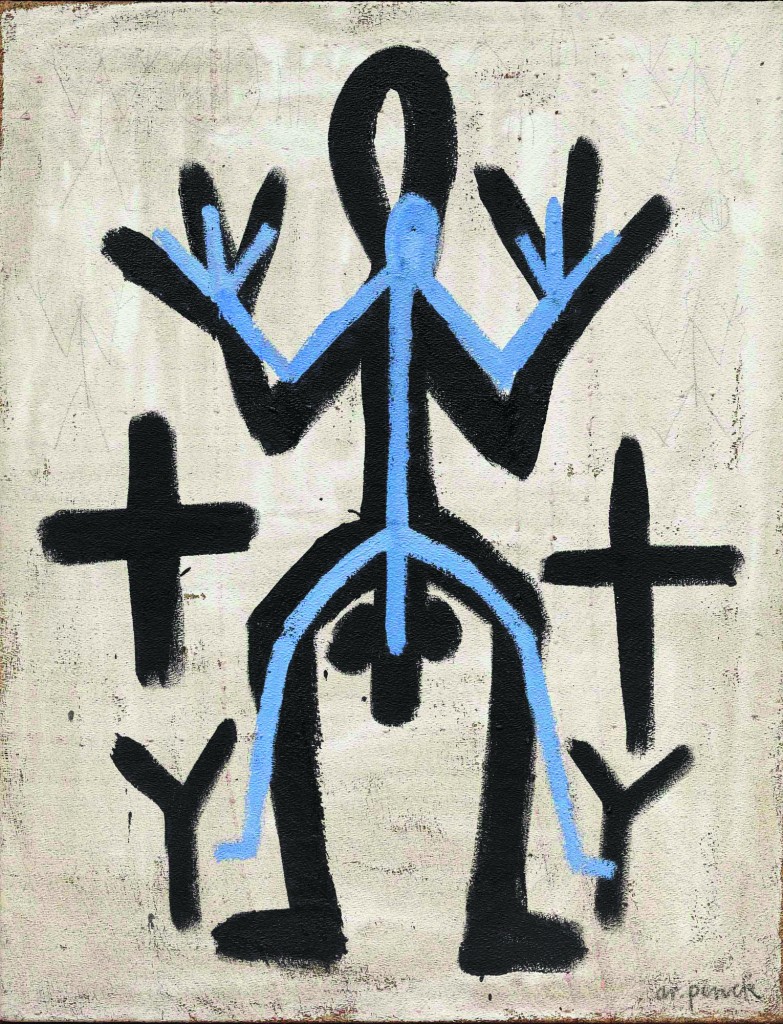

Nei primi anni di attività (era nato a Dresda nel 1939), l’ispirazione è nettamente politica. Nel 1945 assiste alle rovine della sua città, un trauma che lo segnerà nella produzione degli anni cinquanta: una delle prime tele è Attacco di una città. Dall’esperienza soggettiva passa poi a riflettere, con un intento di oggettività scientifica, sulla genesi e sul funzionamento del cosmo attraverso un «sistema» di segni, in cui è stata vista un’eco della teoria dei sistemi. È la fase dei Systembilder e Weltbilder. Segue, intorno al 1970, la serie degli Standart, quella forse più nota, in cui appare l’inconfondibile cifra dell’omino stilizzato con un pesante segno nero. Il neologismo è plurisenso: Penck suggerisce un’associazione con «Standard», l’omologazione della tecnica cui si oppone appropriandosi del suo linguaggio stenografico; oppure «Standarte», come immagine da stendardo; oppure, e qui appare più convincente, un composto di Stand (ordinamento dello Stato) e Art, abbreviazione di artificiale. Aggiungerei, ma Penck non lo dice, un’allusione alla posizione eretta, con cui l’uomo preistorico si staccò dalla natura entrando nell’esperienza cognitiva e nel sistema sociale. Rapidamente queste figure stenografiche si moltiplicano come crittogrammi, semplificazioni infantili, marionette e personaggi fantastici, indicando la modalità della scrittura e imponendo un tempo di lettura. Penck adotta un nuovo pseudonimo, Ypsilon: nel 1978 ritiene «naufragato il proprio tentativo di creare con segni semplici un linguaggio figurativo universale». È in realtà la conquista di una dimensione poetica, in cui l’irrazionale e il magico subentrano alla pretesa di oggettività: «Sono uscito dalla costrizione della convenzione e, passando sul ghiaccio del razionalismo, sono giunto nel deserto dei concetti e quindi nella notte dell’assenza di ogni legge. (…) il problema dell’oggettività ora non è più necessario. Il quadro (Bild) è il criterio decisivo non per chiarirlo, motivarlo, spiegarlo, interpretarlo, ma piuttosto per viverlo».

In questa dichiarazione qualcuno ha sentito un’influenza di Malevic (sono uscito… sono giunto nel deserto…); ma l’Erleben, il vivere sperimentando, o sperimentare attraverso il vissuto, è profondamente radicato nella tradizione tedesca. L’evidente rievocazione dell’arte preistorica, il suggerimento della scrittura, il mistero e la magia, rinviano piuttosto a Klee, e i pesanti segni neri alla produzione dei suoi ultimi anni: unico riferimento a un linguaggio della tradizione che non è più espressionista, ma piuttosto vicino al surrealismo.

Poi Penck inventa, strette fittamente nel quadro, forme che si dinamizzano e si rinnovano, prima nel prediletto bianco e nero, poi in una netta intensificazione cromatica, già apparsa nell’evoluzione del Dubuffet dell’Hourloupe. Le abbiamo viste nella mostra milanese del 2012: lettere e cifre, piccole croci, quadrangoli, triangoli, pentagoni e soprattutto cerchi, cani uccelli e serpenti, mostri umanoidi con testa di animale, corpi spezzati, il profilo di un negro, ed emergono silhouettes di figure femminili con grandi seni o maschili con attributi evidenziati.

Ricorre nella critica un Penck precursore del graffitismo, a fianco di Basquiat e Haring. Molti geroglifi appaiono in effetti simili, ma, a parte la differenza di generazione (Haring nasce nel 1958, Basquiat nel 1960), diversa è la formazione dei due americani: il primo a contatto con il linguaggio dei fumetti e con Wahrol, il secondo sulla scia dell’Action Painting e del mondo underground americano. Ed entrambi vivono un’esperienza tormentata da cui resta lontana la violenza di Penck, sempre controllata nella struttura complessiva, organica del quadro. Meno famoso, meno popolare, estraneo all’immagine della star in un giro di mostre, ma più complesso e compresso nella congestione dei segni.

Penck, concetto e magia nell’arte del vissuto

Un addio a A. R. Penck, il pittore degli «Standart», morto il 2 maggio scorso. Nato a Dresda nel ’39, aveva visto la sua città distrutta dalla guerra. Fra rifiuto dell’immagine e suo riemergere come simbolo primitivo, una poetica densamente tedesca

A. R. Penck, «Standart», 1969

Un addio a A. R. Penck, il pittore degli «Standart», morto il 2 maggio scorso. Nato a Dresda nel ’39, aveva visto la sua città distrutta dalla guerra. Fra rifiuto dell’immagine e suo riemergere come simbolo primitivo, una poetica densamente tedesca

Pubblicato 7 anni faEdizione del 28 maggio 2017

Pubblicato 7 anni faEdizione del 28 maggio 2017