Quasi nessuno ha riso ad alta voce (Canicola) è il primo fumetto lungo di Pastoraccia, al secolo Alessandro Pastore, illustratore di stanza a Bologna che come si legge nel profilo della sua pagina «ama creare storie, gadget e merchandise». Il suo romanzo, in formato leggermente diverso da quello della collana I quindici alla quale appartiene, con copertina lucida a contrasto con il semplice bianco e nero su carta economica degli interni, è uscito la scorsa settimana e i più fortunati lo hanno potuto sfogliare in anteprima al Treviso Comic Book Festival. È un libro enigmatico, con atmosfere insolite e personaggi irrisolti e misteriosi dei quali abbiamo parlato con l’autore.

La tua è una storia di fantasia basata su un episodio di realtà: parla infatti di un uomo che scopre di avere una sorella solo alla morte di quest’ultima. Come nasce il resto dell’intreccio?

Da subito il mio interesse è stato rivolto alla reazione del protagonista nel momento in cui riceve la notizia. Prima ancora di pensare all’intreccio ho individuato il luogo in cui ambientare la storia. Un luogo silenzioso dove sentirsi perduti, dall’orizzonte piatto e immobile, come le zone del Delta del Po. Lì la prospettiva tende a espandersi a vista d’occhio, generando uno stato di sospensione. L’intera storia si basa sul principio dell’anemoia, un tipo di nostalgia che si prova non solo per il passato, ma anche per il tempo futuro, per persone, momenti, luoghi e oggetti che non sono mai esistiti o di cui, chi ne soffre, non ne ha mai fatto esperienza diretta. Il carattere da inetto del protagonista ha fatto il resto. Attorno ai personaggi di Stefano, il protagonista, Matilde, la sorella defunta, l’amico Gurz e la signora Ines ho costruito intrecci basati su una falsa memoria, che oscillano tra realtà e finzione. Con la scoperta dell’esistenza di Matilde la quotidianità dei personaggi si allinea come un elastico che lentamente viene teso fino al punto massimo prima del rilascio: racchiudere in un sarcofago di porcellana la defunta Matilde.

Il protagonista Stefano ricorda gli inetti della letteratura italiana della prima metà del secolo scorso alla quale invece le ambientazioni metafisiche si riferiscono apertamente. Perché hai scelto questi riferimenti culturali ed estetici?

Sono passato da Grazia Deledda a Massimo Bontempelli. In loro ho trovato un filo comune nel narrare storie molto legate al quotidiano, alla dimensione popolare e aneddotica dove irrompe sempre un elemento straniante, assurdo o imprevedibile. Pur rifacendosi al verismo di Verga, non si limitano a descrivere ciò che davvero esiste, ma riescono in un modo quasi magico a far respirare le emozioni generando nel lettore talvolta empatia, talvolta totale distacco. Uno degli elementi fondamentali nelle loro storie è il tempo fermo il cui corso è sospeso. Più vicino ai giorni nostri ho ritrovato alcune caratteristiche di quelle storie nei romanzi di Gianni Celati dove c’è una forte sensibilità per il paesaggio e la volontà di alimentare dubbi nel lettore, piuttosto che offrire risposte certe. È come ritrovarsi immersi nella nebbia che fa perdere ogni riferimento e genera uno stato di protezione e alterità, una nebbia che Umberto Eco definiva uterina. Il protagonista Stefano è totalmente chiuso in una dimensione sospesa, al contrario di Matilde o Gurz che cercano in qualche modo di uscire dalla nebbia, dall’utero. Questi scorci narrativi si ritrovano anche in due movimenti pittorici importanti dell’epoca: il gruppo del Novecento, una corrente pittorica italiana tra gli anni Venti e Trenta, e la Nuova Oggettività tedesca, tutti nati come reazione ai fervori delle prime Avanguardie e al trauma della Grande Guerra.

Le statue stanno al centro del tuo libro come nelle tele di De Chirico: qui hanno il potere di racchiudere i corpi. Un’interpretazione filologica del termine metafisica o il gusto di disegnare volumi inanimati con la sola linea chiara?

Ho provato molto gusto a disegnare immagini statiche e scene fuori dal tempo. Le statue nel racconto rappresentano corpi intrappolati. Anche gli oggetti sono contenitori di vita, di esperienza. Ogni statua esprime un condensato di emozioni di chi le ha volute creare, così come ogni oggetto racconta qualcosa dei personaggi. Un po’ come in alcune fotografie di Luigi Ghirri, dove l’obiettivo è quello di immortalare la persona attraverso oggetti che le appartengono e i luoghi che abita. Sono volumi in cui riporre sogni e speranze, silenzi, parole non dette, di cui è possibile impossessarsi pur non avendone diritto. Spesso dietro gli oggetti si nasconde un intreccio di menzogne e allucinazioni.

Ogni personaggio ha un grande rimosso: Stefano la sorella, Gurz un’identità di genere, Ines un segreto (il marito è naufragato, ma sappiamo che è stata una buona cliente della sig. Cappelli). Il fumetto è un linguaggio elusivo per definizione?

No, non lo reputo un linguaggio elusivo. Il fumetto, come ogni tipo di linguaggio, può essere manipolato a proprio piacimento a seconda dei propri bisogni comunicativi. Ormai qualsiasi tipo di linguaggio è frutto di una serie di relazioni tra diversi mondi della comunicazione. Generare personaggi sfuggenti e ambigui su cui tessere trame è stata una necessità narrativa fin dall’inizio. Sono respingenti, sono difficili da penetrare. Chi prova a essere empatico nella storia viene tagliato fuori o rinchiuso in una statua. Gli spazi esterni piuttosto che gli interni, al contrario, sono molto più caldi, netti e precisi. Raccontano di più dei personaggi.

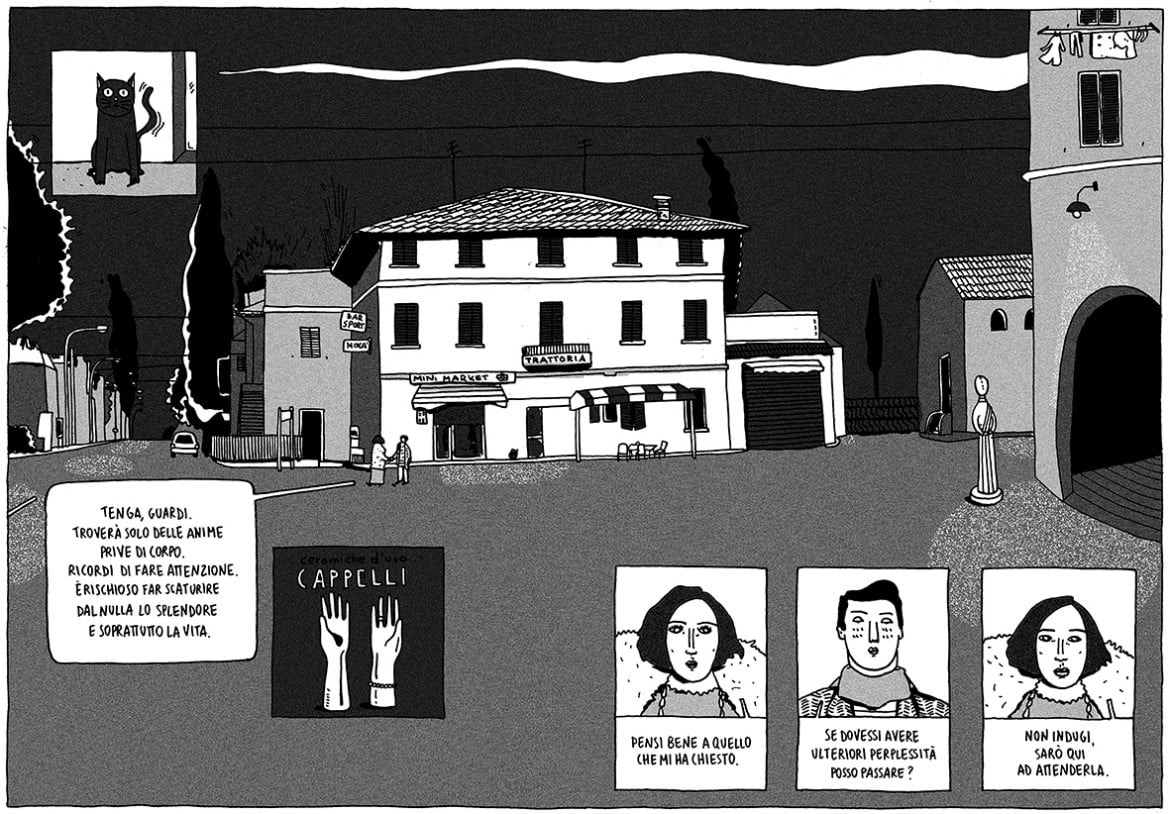

Nel libro la limitata espressività dei personaggi, i cui volti a volte diventano stilizzati e meno realistici, è compensata da una grande varietà di soluzioni nell’organizzazione della pagina, che rende dinamico il racconto visivo. Come il protagonista, questa varietà è spiazzante perché in realtà tradisce le aspettative del lettore ed è semplice e trasparente solo in superficie. Che ne pensi? C’è un motivo perché non usi spazi bianchi?

I personaggi sono sintesi, nitidezza perimetrale e composizione volumetrica, è il contesto circostante a far emergere la loro vera espressività. Le città sembrano essere necropoli desolate, in cui sopravvivono solo scarni ricordi della presenza umana. Anche la scansione delle vignette andava sintetizzata cercando un equilibrio tra mondo interno e mondo esterno. Togliere lo spazio bianco mi ha permesso di lavorare su ogni centimetro della tavola per renderla luogo vissuto, di regolare il ritmo e dargli il giusto andamento dissonante.

La famiglia può essere un luogo molto oppressivo dove le personalità non si esprimono a pieno, dove l’amore talvolta non basta ad accogliere le vocazioni. Che importanza ha questa tematica nel tuo libro?

Stefano è un uomo divorziato ed è un genitore assente e distaccato. Col suo miglior amico ha un rapporto apparentemente trasparente e vede in Ines la figura adulta di riferimento della sua vita. I due reietti della storia Matilde e Gurz hanno in comune un forte contrasto con le figure genitoriali e si avvicinano quando s’incontrano. È vero, non regna la quiete nei rapporti, che siano familiari o sociali, anzi sono caratterizzati dall’enigmaticità. Ines è l’unica che cerca di dare a Stefano un equilibrio in un momento drammatico, e lo fa in modo innaturale, quasi paradossale. C’è poco senso di amore e di comunità nei rapporti, regna l’individualismo. In un certo senso è come se la storia fosse una fotografia di come percepisco la realtà.

Da dove viene il titolo-frase?

Nel dialogo con gli editori di Canicola ci siamo orientati verso un titolo che fosse narrativo e che potesse già restituire in qualche modo la dimensione di approfondimento psicologico della storia, una certa atmosfera anacronistica. Ci siamo ispirati ai titoli dei film di Lina Wertmüller, Elio Pietri, e ai titoli della collana di libri «I classici del giallo». Quasi nessuno ha riso ad alta voce poi deriva anche da Ines, che all’interno della storia incarna un certo ridere sarcastico, che avviene non proprio per allegria…