Un teatro delle ombre, quella foto scattata da Paolo Pellegrin (Roma 1964) nel 2001 nei pressi di Mascara – regione di Oran (Algeria) – con le silhouette dei civili armati che pattugliano il loro villaggio per proteggerlo dagli attacchi delle fazioni islamiche radicali. È una notte di presagi sospesa nel passaggio dal prima al dopo, carica di ansia, paura, terrore, dolore. Storie come questa si ripetono, corroborate dall’insana strategia del sopruso, del potere, della violazione dei diritti umani, della libertà di essere se stessi ovunque sulla terra, in quello spazio temporale che può essere remoto o anche vicinissimo.

Un altro tempo, invece, è quello dell’immagine fotografica che è testimone del momento in cui si consuma l’accadimento, ma trascende il limite cronologico del presente per sfondare una dimensione altra, mobile e flessibile come lo sguardo di chi la osserverà.

Non si tratta solo di cogliere la danza muta dei gesti, dei veli, dei frammenti di volti delle giovani donne vittime di Boko Haram in Nigeria, raccolti in un polittico a colori in cui la luce si fa strada nella semi oscurità, oppure il fumo nero dei campi petroliferi incendiati dai combattenti dell’ISIS a sud-est di Mosul, la quotidianità della famiglia di Sevla, rom di origine bosniaca tra Roma e dintorni o la madre di un bambino ucciso durante le incursioni delle forze di difesa israeliane a Jenin, West Bank, Territori Palestinesi Occupati.

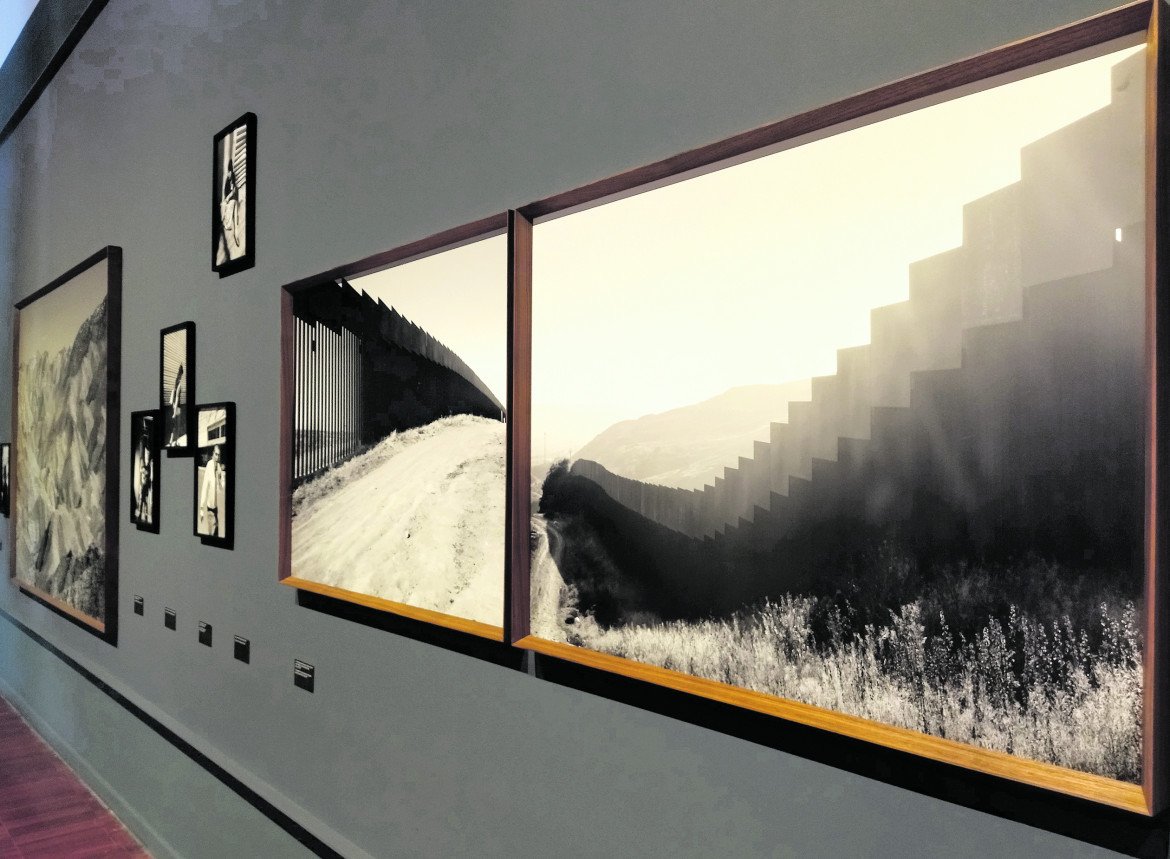

Tra le oltre trecento fotografie (prevalentemente in bianco e nero) che compongono la mostra Paolo Pellegrin. L’orizzonte degli eventi, curata da Denis Curti e Annalisa D’Angelo e organizzata da Marsilio Arte con lo Studio Pellegrin in collaborazione con Magnum Photos – evento collaterale della Biennale della Sostenibilità 2023 «L’era del Mose» – presso Le Stanze della Fotografia (iniziativa congiunta di Marsilio Arte e Fondazione Giorgio Cini), nell’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia (fino al 7 gennaio 2024) c’è anche quella ferita lunghissima che è il muro di separazione costruito lungo il confine tra Stati Uniti e Messico ed è presente la natura, fragile e potente, che si ribella all’uomo; ci sono gli animali – cavalli, nibbi, zebre, l’aquila di mare – e non manca neanche un momento di pausa serena, quasi gioiosa, colto durante un matrimonio ad Haiti. L’orizzonte degli eventi è una mostra «molto vicina al site-specific», spiega Pellegrin raccontandone la genesi.

«Da quando ho incontrato la fotografia non mi sono mai fermato, è stata tutta una corsa a perdifiato di eventi, storie, lavoro. Germano Celant ha avuto, per me, il grandissimo merito di fermarmi. Era il 2016. Per due anni ho riguardato tutto il mio lavoro. Da solo non l’avrei mai fatto, avrei continuato la mia corsa. Nel farlo mi sono confrontato con tutto quello che avevo realizzato, le storie, i ricordi ma anche, in ultima istanza, con me stesso ed è nata tutta una serie di domande sulle quali continuo a ragionare.

Questa mostra è anche frutto di quell’intuizione di Germano. Poi, però, quest’«antologia aperta» o «retrospettiva aperta» nel tempo ha assunto forme diverse perché insieme ad un piccolo corpo centrale di fotografie che sono le stesse, alcune degli anni ’90, se ne aggiungono altre sempre diverse. Malgrado età ed acciacchi continuo a produrre».

Nel raccogliere e accogliere nuove storie e documenti, tra associazioni e connessioni, il pluripremiato fotoreporter (vincitore di dieci World Press Photo Award e, tra i numerosi altri, del W. Eugene Smith Grant per la fotografia umanistica), membro della Magnum Photos, nel 2020 apre le porte anche allo spazio privato dei propri affetti familiari, nella casa di campagna a Château-d’Oex in Svizzera, scrivendo con la luce un silenzioso e poetico «diario della quarantena» durante la pandemia di Covid-19.

«Il mestiere del fotografo è la quintessenza della solitudine. Diamo voce alla somma di noi stessi nel cercare di dare ordine, forma, significato a quello che abbiamo di fronte. Tutto diventa sguardo, fotografia.» Lui lo fa con estremo rigore e rispetto, continuando a tornare sul campo per fotografare gli stessi luoghi a distanza di tempo per approfondirne la conoscenza, come a Siversk, Zaphorizhzhia, Kharkiv e altre città e villaggi dell’Ucraina teatro di una guerra che egli considera «l’evento storico e geopolitico più importante del nostro tempo, anche più dell’11 settembre» (queste foto in parte inedite sono state realizzate tra il 2022 e la primavera 2023), diventando quasi invisibile nell’assorbire e restituire emozioni profonde attraverso il mezzo fotografico. Accanto al suo sguardo autoriale, nel processo creativo dell’esposizione, è altrettanto significativo quello dei suoi collaboratori, in particolare Annalisa D’Angelo e sua sorella Chiara Pellegrin. «Io sono quello che sta più avanti, ma tutti loro sono autori come me».

A proposito del titolo della mostra veneziana è proprio D’Angelo a spiegarne il concetto nelle pagine del catalogo edito da Marsilio Arte. «L’«orizzonte degli eventi», in fisica, è la zona teorica che circonda un buco nero, un confine oltre il quale anche la luce perde la sua capacità di fuga; attraversato questo confine, un corpo non può più andarsene e scompare del tutto dalla nostra vista. L’espressione «orizzonte degli eventi» si riferisce quindi all’impossibilità di assistere a un qualsiasi avvenimento che si svolge oltre quel confine. (…) Nella sua lunga carriera di fotografo, Pellegrin tenta più volte di oltrepassare l’orizzonte e di introdursi nel buco nero della storia».

Denis Curti, invece, parla di «fotografia che potremmo definire «binaristica»: da un lato intende setacciare la matassa del quotidiano, dall’altro vuole rapportarsi allo spettatore attraverso un vocabolario viscerale. Così facendo delinea uno scenario schietto e comprensibile, in cui il medium fotografico svolge una funzione persuasiva, favorendo il fluire di un confronto costruttivo sul naufragio della contemporaneità».

A chiudere il cerchio è proprio lo sguardo dell’osservatore sulla fotografia nel suo «respiro molto più ampio e lungo». «L’idea del documento, che queste immagini siano records, come dicono gli inglesi, di cose che sono successe è la cosa che m’interessa veramente. Mi fa molta paura immaginare un mondo senza fotografia, senza fotografi, senza persone che vanno e riportano qualcosa. Mi sembrerebbe di lasciare campo aperto a tutto, ai peggiori istinti, ai peggiori regimi. Quindi io vado e metto da parte questi documenti. Ho anche la fortuna, come nel caso di questa mostra di poterli esporre in uno spazio bello, in una città colta, quindi di realizzare quello che è il significato profondo della fotografia nel suo essere una forma di scambi, di dialogo dove tu fotografo proponi quelli che sono stati i tuoi pensieri, le tue opinioni, questa battaglia con dei frammenti del reale tra il soggettivo e non. Qualcosa di avvenuto che viene messo a disposizione dello spettatore. Spesso le definisco «fotografie aperte», proprio con l’idea che non devono essere guardate come oggetti chiusi, finiti, formalmente perfetti – che pure è un aspetto – ma come inviti ad un dialogo. Aperte perché vengono chiuse idealmente dallo sguardo dello spettatore».