Il 2 giugno 1967, durante una manifestazione a Berlino Ovest la polizia spara e uccide lo studente Benno Ohnesorg. Il giorno dopo, in tutte le città della Germania federale ci sono manifestazioni spontanee. Oskar Negt è fuori dal municipio di Francoforte a protestare con gli studenti. Nel suo discorso chiede retoricamente come mai, chi accusa il movimento di essere «violento», «non si chiede perché i manifestanti, che sono altrimenti pronti a discutere ovunque si trovino e non evitano la discussione civile, ricorrano a tali mezzi»?

ERA L’INIZIO di una frattura profonda nel movimento studentesco della Repubblica Federale Tedesca: da una parte quanti, come Habermas, accusarono la conseguente radicalizzazione del movimento di «tendenze fasciste di sinistra»; dall’altra quanti davanti all’irrigidimento autoritario ribadivano l’insufficienza della teoria e la necessità dell’azione violenta.

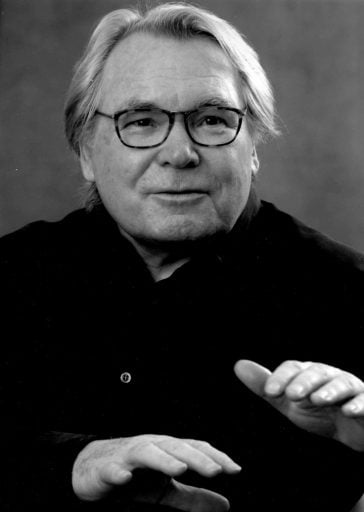

Oskar Negt, morto due giorni fa ad Hannover, fu protagonista centrale di quella stagione, riconosciuto come «mentore» da quanti rifiutavano tanto la pacificazione discorsiva dei conflitti invocata da Habermas, quanto l’ipotesi militare della Raf. Forte critico di quanti ipotizzavano il ricorso a metodi di guerriglia in contesto europeo, fu sempre lui a promuovere la redazione di un pamphlet critico e tagliente contro Habermas, ossia contro colui che era stato il suo professore di riferimento a Francoforte. Proprio grazie ad Habermas, infatti, Negt era diventato assistente all’Università di Francoforte, dopo esservi giunto per studiare con Horkheimer e Adorno, con il quale si era da poco addottorato.

NEGT NON VENIVA dal milieu tipico dell’ambiente universitario: nato vicino a Königsberg da una famiglia di origini contadine e operaie, nel 1945 dovette rifugiare in un campo per rifugiati in Danimarca. Dopo la fine della guerra, la famiglia si riunirà a Berlino Est solo per essere nuovamente costretta alla fuga, per via del padre, attivista e militante dell’Spd. Questa prima formazione ha probabilmente contribuito a determinare la particolare posizione che Negt ha assunto nella Germania del dopoguerra: quella di un accademico capace di mantenere sempre un rapporto materiale ed concreto con la società, non solo attraverso l’organizzazione di iniziative di formazione e di autoformazione operaia con realtà sindacali e politiche di base, ma anche intraprendendo un lavoro teorico e critico unico ed eccentrico nel panorama tedesco. Negt è infatti stato probabilmente, insieme ad Habermas, l’altra figura cardinale per comprendere gli esiti della Scuola di Francoforte nel secondo dopoguerra: nel 1962 era uscito Storia e critica dell’opinione pubblica, nel quale si ponevano le basi per quella teoria dell’agire comunicativo che vedeva nella sfera pubblica il cardine su cui costruire la democrazia tedesca del dopoguerra. Esattamente dieci anni dopo, Negt pubblicava insieme ad Alexander Kluge – con il quale condividerà un fertilissimo percorso teorico, politico e personale – Sfera pubblica ed esperienza, il cui sottotitolo, Analisi dell’organizzazione della sfera pubblica borghese e proletaria, indicava già senza mezzi termini il primato dei rapporti produttivi rispetto alla semplice sfera discorsiva.

LA COLLABORAZIONE con Kluge culminerà poi nel 1981 col monumentale Geschichte und Eigensinn (1283 pagine!) che si potrebbe tradurre Storia e ostinazione (benché il termine non restituisca la crasi tra autonomia e creazione di senso evocata dal termine tedesco). In questo lavoro ricchissimo e metamorfico, in cui si affrontano temi disparati e diversissimi – dalla nascita della disciplina industriale, alle favole per bambini, fino all’antropologia filosofica – la domanda è però sempre quella più propria di ogni vera teoria critica: come determinare la possibilità trasformativa, ossia quel momento di autodeterminazione – di Eigensinn appunto – là dove la logica capitalistica diventa logica materiale di soggettivazione? Da questa stessa domanda di autodeterminazione, deriva anche l’attenzione di Negt per la dimensione educativa, che si concretizzerà nel 1972 con la fondazione di una scuola anti-autoritaria, la Glockseeschule di Hannover. Di qui, ancora, la sempre rinnovata centralità attribuita al principio illuministico di autonomia etica, secondo la lezione del concittadino Immanuel Kant e alla democrazia, intesa ancora una volta kantianamente come idea regolativa, come compito da realizzare.

Forse per la monumentale e vastissima produzione teorica, forse per la consustanzialità del suo percorso alle vicende della Germania federale, o forse per il primato che la teoria francese ha assunto a partire dagli anni ’70, fatto sta che l’opera di Negt è ancora oggi in larghissima parte inaccessibile al pubblico italiano. Colmare questa lacuna diventa forse oggi ancora più importante, nel momento in cui la sua viva voce, a un tempo radicale e misurata, è venuta a mancare.