E’ possibile che preda e predatore giochino a nascondino, finendo spesso col rovesciare i ruoli? Sembra questo il paradigma più seguito negli ultimi racconti di Joyce Carol Oates, raccolti in Il collezionista di bambole (traduzione di Stefania Perosin, il Saggiatore, pp. 272, € 22,00), sei nuovi esemplari noir che, in alcuni risvolti paradossali, paiono tingersi di torvo fiabesco o di un mitologico primordiale. L’enorme pitone cui si danno in pasto bambini e animali domestici rapiti in una cittadina del New Mexico può far pensare a un Minotauro da placare per risanare una colpa della quale la comunità (gli Stati Uniti di ieri e di oggi) si è resa responsabile.

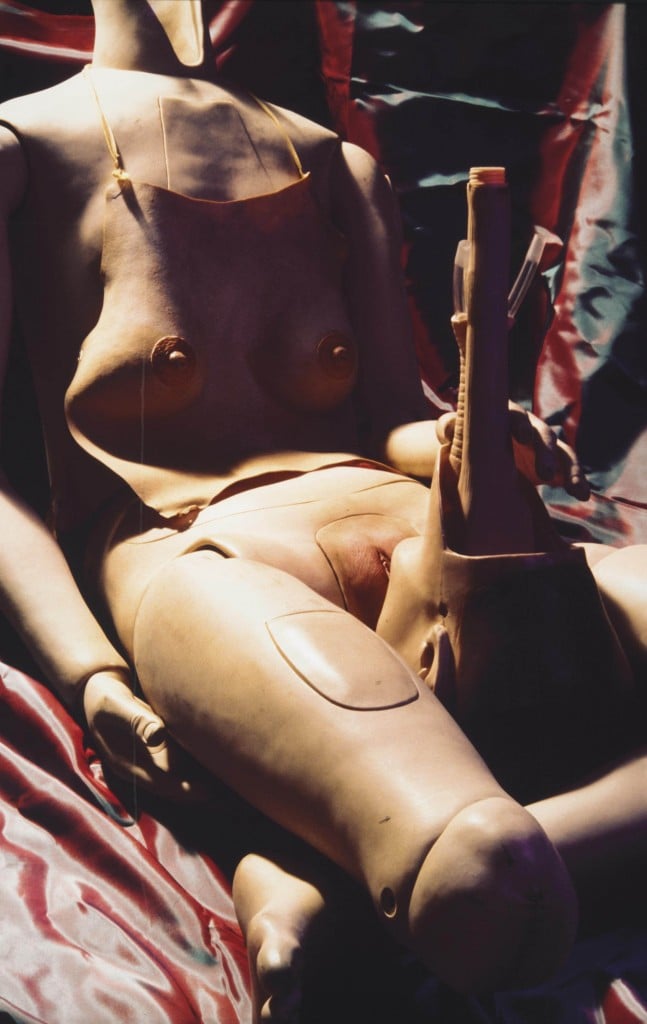

A partire dal racconto eponimo, in cui è un ragazzino l’Orco di turno, il burattinaio (The Doll-Master è il titolo originale di questo libro) gioca con i suoi personaggi come fossero bambole recuperate dai rifiuti: scarti ammaccati della società, con il corpo disarticolato e gli occhi attoniti puntati sull’orrore che hanno generato o che li ha fulminati. La bambola si fa simulacro di ciò che resta dell’essere umano, soprattutto quando si tratti di un mentalmente disturbato, un paranoico, un esaltato, oppure, per ricaduta, della vittima stessa dell’agguato. Oates studia il termometro febbricitante degli Stati Uniti – le sue famiglie disastrate – sul suo solito terreno: la provincia orientale americana, povera o benestante, e le periferie urbane piagate dal razzismo, cui aggiunge qualche inedita fuga a Ovest o addirittura alle Galapagos, dove ci si batte per la sopravvivenza, una possibilità riservata solo ai più forti. Il Moloc statunitense è inflessibile.

Oates torna sulla strada del racconto nero tradizionale, originariamente frutto di una fantasia fervida o allucinata, recuperandone le strutture e le tensioni, ma con una differenza: le sue storie suonano non come sovrapposizioni al reale ma come fatti di cronaca quotidiana, trasmessi dai giornali e la televisione per poi passare sui network, dove la loro eco si espande, si radica nella coazione, avvelenandosi e rivestendosi di ulteriori perversioni. La consumata fonte realistica non intacca, tuttavia, il metodo narrativo impiegato nella trasposizione del raconteur, che si mantiene aderente agli schemi classici del mistery e dell’horror. L’assassinio, diceva Thomas de Quincey (e Oates ce lo ricorda), è «una delle belle arti» e come tale va trattato. Oates qui gioca superbamente con vari espedienti, riappropriandosi, per esempio, di una delle più affascinanti convenzioni di E. A. Poe: la narrazione in prima persona da parte di una personalità inaffidabile, confusa o disturbata, che non rassicura su una corretta percezione dei fatti.

Un balordo, un «Soldato» di Dio, che ha ucciso un nero per legittima difesa, dice il vero o ha dato sfogo a un odio razziale a lungo represso? È un «eroe» o un «assassino»? Saranno i social media a deciderlo, mentre, passando a risvolti più vili, il fondo per la sua difesa cresce sproporzionatamente, e Brandon, il Soldato, diventa un ‘affare’ per gli avvocati. La moglie in vacanza alle Galapagos è nel giusto quando sospetta che il marito vuole ucciderla per intascarne l’eredità, oppure, esasperata da un paesaggio soverchiante, è solo vittima dei suoi stessi timori di moglie inadeguata? E il giovane antiquario di libri gialli, protagonista dell’ultimo magistrale racconto – il predatore che più chiaramente si fa preda – non è forse uno schizofrenico che scherza con qualcuno più abile di lui nell’arte dell’assassinio, somministrandogli «esche» masticate e rimasticate, recuperabili in un qualsiasi manualetto per gialli? Quando esce sconfitto dalla libreria del suo avversario, barcollando indifeso come «una bambola di pezza», non sappiamo bene dove egli diriga la sua macchina: a Sud, a Nord, oppure a Est, direttamente nelle acque agitate dell’oceano Atlantico.

L’assassinio è un’arte raffinata e, al di là dei nudi fatti di cronaca cui pare ispirarsi, Oates lo sa bene, facendosi abile somministratrice della suspense e dell’ellissi, tenendo sempre sul filo il lettore anche ai fini di una conclusione che non è quasi mai risolutiva. Nulla viene dato per scontato in questi racconti e la soluzione più probante, sostenuta dalla convergenza degli indizi, potrebbe essere anche la più ingannevole. Il sipario spesso si chiude prima di un qualsiasi atto decisivo, perché, in fondo – e non c’è nulla di nuovo – siamo ancora di fronte al mistero delle pieghe recondite dell’animo umano, o delle bambole che, in questa visione più perfida, lo sostituiscono, con la loro ambigua, marmorea, silenziosità segreta.

Oates, il termometro febbricitante degli Stati Uniti

Narrativa americana. Sei storie noir come «cronache quotidiane» di Joyce Carol Oates, che si tingono (anche) di torvo fiabesco o mitologico primordiale, e rovesciano i ruoli di preda e predatore: «Il collezionista di bambole», per il Saggiatore

Cindy Sherman, Untitled (#253), 1992, collezione privata

Narrativa americana. Sei storie noir come «cronache quotidiane» di Joyce Carol Oates, che si tingono (anche) di torvo fiabesco o mitologico primordiale, e rovesciano i ruoli di preda e predatore: «Il collezionista di bambole», per il Saggiatore

Pubblicato 6 anni faEdizione del 9 settembre 2018

Pubblicato 6 anni faEdizione del 9 settembre 2018