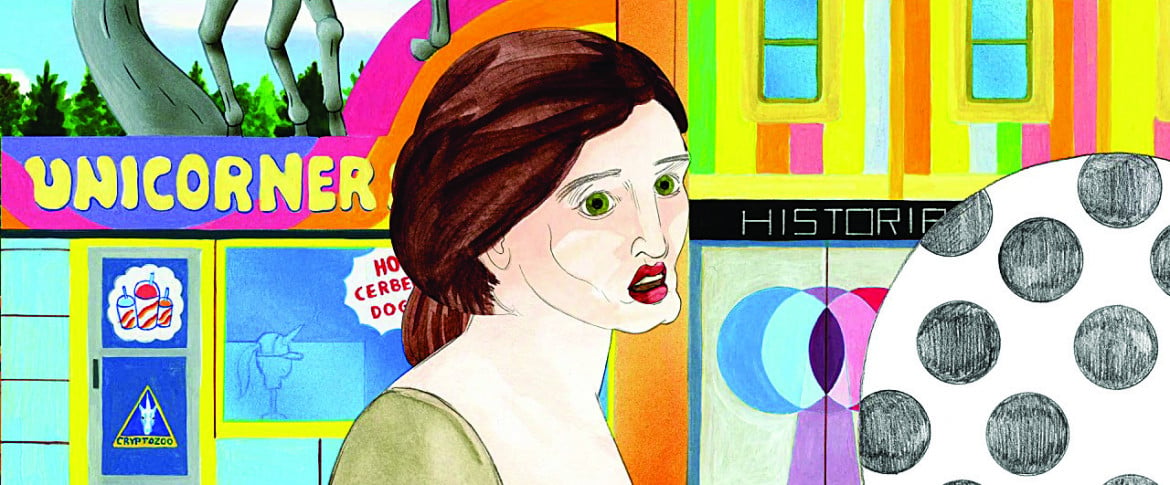

Il documentarista Jonas Poher Rassmussen (Something About Halfdan) ha usato l’animazione per proteggere l’identità del soggetto del suo nuovo film, un rifugiato afgano che racconta la fuga, sua e della sua famiglia, quando era un teen ager che amava vestirsi da bambina, attraverso una Russia corrotta e inospitale, un tetro centro per profughi dell’Estonia, verso Copenaghen e poi gli States. Punteggiato di filmati d’archivio dalla guerra civile afgana, e caratterizzato da un disegno semplicissimo, che si articola in una gamma di bruni, azzurri pallidi e grigi, Flee (presentato nel concorso del documentario internazionale) è stato il primo film di Sundance 2021 di cui è stata annunciata la vendita, al distributore americano Neon. Poco più di un espediente in questa coproduzione Danimarca/Svezia/Norvegia/Francia, sponsorizzata anche dagli attori Riz Ahmed e Nicolaj Coster-Waldau, l’animazione è invece la ragione di essere di Cryptozoo, il secondo lungometraggio del cartoonist della Virginia Dash Shaw, dopo il suo avventuroso ibrido tra teen movie e catastrofico My Entire High School Is Sinking Into the Sea (2016). Insieme al direttore dell’animazione Jane Samborski, Shaw moltiplica al cubo la qualità lisergica del suo primo film per questa favola densa di utopie e folklore, che inizia in un’atmosfera molto Sixties con una coppia che fa l’amore nei boschi e, nei fumi della marjuana, sogna una società migliore (a cui si arriva dopo aver assaltato il Campidoglio!). Dall’altra parte di una rete metallica altissima che, sempre in spirito Sixties, attribuiscono a qualche installazione malefica del Pentagono, questi Adamo ed Eva dell’era dell’Acquario trovano… un unicorno.

LA RECINZIONE racchiude infatti un criptozoo, popolato di decine di creature fantastiche raccolte a protette grazie agli sforzi combinati di una ricca, anziana signora di nome Joan e di una Laura Croft criptoanimalista, che deve la scomparsa degli incubi che la tormentavano da bambina a un baku -specie di elefantino arancione e blu che succhia i sogni come un’aspirapolvere. Ricchissimo di colori, texture diverse, riferimenti cinematografici (Yellow Submarine, Jurassic Park, Gremlins, Dumbo di Tim Burton le disneyane Silly Simphonies.) e idee visive che si affollano una sopra l’altra, il film di Dash funziona (a tratti anche letteralmente) come un caleidoscopio.

LA STORIA INCLUDE una gorgone che per passare inosservata riempie di tranquillanti la sua capigliatura di serpenti, un ex delle forze speciali dell’esercito Usa che caccia le creature fantastiche per trasformarle in armi di distruzione di massa, un fauno traditore…e una fittissima galleria di mostri -alcuni benevoli, alcuni molto meno- che alla fine non hanno nessuna intenzione di rimanere in uno zoo. Come un po’ perso nella meraviglia delle sue immagini, Cryptozoo non fa seri tentativi di dare spessore o coerenza ai cenni di un discorso sui limiti e l’ingenuità di un’utopia come quella articolata dallo zoo (in cui sostanzialmente gli umani imbrigliano e sfruttano commercialmente il fantastico, anche se a fin di bene) sparsi qua e là nel racconto Ma l’esilità filosofico ed emotiva del film è contrastata dalla sua grande libertà visiva. Cryptozoo è stato presentato nella sezione Next. Libertà non è una parola che si associa ai film selezionati al Sundance – un festival che da sempre privilegia un cinema indipendente «di scrittura». Imbavagliato nella sceneggiatura e in un’agenda culturale ben precisa e molto au courant, era per esempio uno dei film di apertura, e parte del concorso fiction, Coda, di Sian Heder (già a Park City con Tallulah, del 2016 e una degli sceneggiatori/produttori della serie Orange Is the New Black). Remake del film del 2014, La famille Belier, Coda sposta la storia da una fattoria francese a un porto peschereccio del Massachusetts, dove la diciassettenne Ruby, unica che sente in una famiglia di non udenti, è il ponte di comunicazione tra i suoi e il resto del mondo, e quindi anche l’ancora della loro sopravvivenza economica.

QUANDO A SCUOLA -dove la prendono orribilmente in giro perché puzza di pesce dopo aver trascorso l’alba a tirare su le reti – arriva un nuovo insegante di canto Ruby, che ha una voce bellissima che mamma, papà e fratello non potranno mai conoscere, decide di dedicarsi alla sua passione. Se Coda è soffocato nel suo copione e nelle sua buone intenzioni (che offuscano anche la parti potenzialmente interessanti come lo sfondo della comunità di pescatori), John in the Hole (che arriva in concorso a Sundance con il label di Cannes 2020) è un film intrappolato dal suo concept, come la famiglia – mamma, papà e sorella- che il ragazzino del titolo intrappola in un buco. Non si sa bene perché. Solo nella casa elegante, tutta vetri a comfort- dopo aver narcotizzato i suoi e averli buttati in un bunker situato giardino- John si annoia, e ci annoia, per quasi tutto il film, ad eccezione di una scena veramente sinistra quando un’amica di mamma di presenta alla porta. Un po’ Haneke un po’ Lanthimos, il thriller dell’artista di origine spagnola Pascual Sisto è pretenzioso ma non va da nessuna parte.