Sono stato un ragazzo che andava nei campi sperando di portare a casa un disegno senza dover imitare un paesaggio dell’Ottocento». Così spiegava Mario Merz (1925-2003) durante una intervista Rai per giustificare quel processo di sottrazione di elementi che, in una manciata di anni, lo aveva portato a cercare segni, impronte, linee immaginarie della natura al posto della fisicità del reale. Eppure, questo autore schivo che aveva mosso i primi passi nell’arte con la poesia visiva fino all’invasione dello spazio con i suoi oggetti di juta, argilla, vetro, legno, pietre, aveva scoperto l’amatissima spirale sul guscio di una lumaca. La interpretava come la forma primigenia di una crescita organica che sapeva trovare in se stessa il principio di mutabilità e insieme di contenimento. Aveva poi studiato con entusiasmo, fin dagli anni settanta, la progressione dei numeri del matematico medievale Fibonacci proprio perché affondava le sue radici nella vita, nel figliare dei conigli e nella proliferazione disciplinata di cifre e corpi biologici. Ugualmente, aveva preferito raffigurare una serie di animali preistorici, dai coccodrilli ai rinoceronti, per allestire le sue proposte ironiche di autoritratti.

La mostra in corso all’HangarBicocca di Milano (visitabile fino al 24 febbraio 2019, a cura del direttore Vicente Todolí e in collaborazione con la Fondazione Merz di Torino) si ispira alla personale che Harald Szeemann presentò alla Kunsthaus di Zurigo nel 1985, con varie tipologie di igloo realizzate fino a quel momento. L’intento dichiarato era quello di «formare un villaggio, un paese, una città irreale». Nell’esposizione svizzera, quelle astrazioni di case-rifugio erano diciassette, qui sono più di trenta, culminando in una cupola sormontata da un regale cervo (1998) che riassume un percorso quarantennale di grande coerenza.

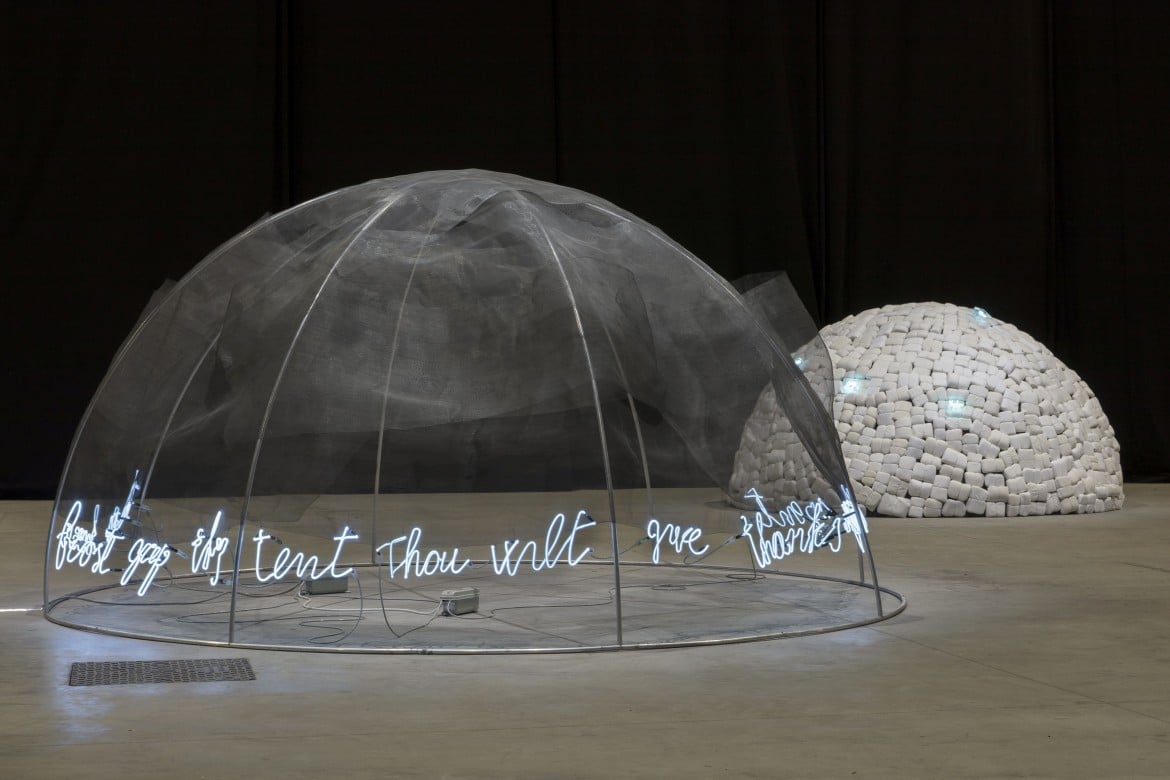

Nelle Navate dello spazio Pirelli, ci si aggira fra spericolate costruzioni che sembrano sul punto di franare come rovine abbandonate perché «l’arte non ha bisogno di fissare, solo di rappresentare», spiegava Merz. Sono ripari inabitabili, architetture fossili nate da materiali poveri in un tempo fiabesco che è quello delle leggende. Cascine tagliate, lastre di vetro sbeccate, panetti di creta, scritte al neon – la traccia letteraria della luce –, gorgoglìo di fontane, domande pulsanti che lanciano sfide percettive e inediti accostamenti di senso sono il nuovo paesaggio popolato di derive geografiche.

È una cartografia che non permane e che dalla sua materialità povera si rovescia in spazio mentale, richiamando la Naked City di Guy Debord. Merz però evoca un ambiente arcaico che, nonostante la provvisorietà dell’igloo, è matematicamente perfetto come può esserlo «uno spazio curvo» e «una idea rotonda». Così, l’inverarsi di quella casa è quasi un inciampo visivo, una interruzione, un oggetto allucinato che s’inserisce in una misura cosmica e la immerge nella temporalità quotidiana. Nel percorso espositivo, fra i primi igloo si annovera Objet caché-toi (1968), con i suoi mattoncini di stoffa bianca e una struttura metallica a scomparsa: il titolo rimanda allo slogan contro il consumismo degli studenti universitari francesi, ma per Mario Merz è soprattutto un gioco di svelamento e nascondimento. L’artista, infatti, rimase sempre fedele al principio di astrazione organica che sottendeva al suo operare.

Fra gli ultimi, invece, troviamo Spostamenti della Terra e della Luna su un asse (2003),un sorta di trittico che ingloba a matrioska gli igloo, installazione che fu presentata per la prima volta a São Paulo, in Brasile. Come in un processo estatico inventa mondi, simbolicamente «apre» il globo terrestre e lo squaderna in semisfere che somigliano a piccole case autoreferenziali, «luoghi senza strada», come già esplicitato in altre occasioni dall’artista stesso.