Appena arrivato all’Argentina (fino al 3 aprile) dopo il debutto al Piccolo milanese (i due teatri ne sono coproduttori assieme a Cinecittà), M. il figlio del secolo si presenta subito come una delle voci più forti che quest’anno possano ascoltarsi su un palcoscenico. Se non suonasse quasi blasfemo, l’attuale congiuntura di guerra sembrerebbe ideale per conferire una sinistra attualità a quello che vediamo in teatro. «La guerra sola igiene del mondo» ma anche e peggio «un uomo solo al comando» e altre simili facezie, trovano concreta e storica attuazione oggi, dopo giusto un secolo da quando si affermò la scalata mussolininiana alla guida di uno stato. E anche di una cultura, e di un perverso potere, e di fasulli valori, e di concretissimi interessi, quali ci illudevamo potessero vaccinarci per sempre da tale totalitaria follia. Invece siamo tutti, più o meno increduli, costretti a ricrederci, per di più in un mondo globalizzato che ci costringe a seguire in diretta l’atroce spettacolo bellico.

LA PARABOLA mussoliniana che Massimo Popolizio ci racconta (regista e coprotagonista dello spettacolo) è tratta dall’omonimo testo di Antonio Scurati, un «romanzo» secondo la definizione editoriale, di cui sono usciti i primi due volumi ed è in preparazione un terzo. In realtà è una indagine accuratissima e ad ampio spettro, informata e controllata in ogni dettaglio, che lo scrittore va compiendo da anni, che più che dimostrare la «grandezza» o anche solo la disinvolta furbizia del duce, porta alla quasi più tragica conclusione che i suoi vizi e i suoi eccessi siano andati a buon fine grazie al fatto che rappresentavano e rispecchiavano la profonda identità socioculturale del popolo italiano. Quella che accettò paciosamente le bande armate in camicia nera, le squadracce assassine al servizio del padronato, la marcia su Roma, l’assassinio di Matteotti sul lungotevere sotto casa.

Il racconto segue quell’arco di tempo, lungo tre ore di spettacolo che dispiegano tutte le macchinerie e le trasformazioni che la scena oggi permette, con un ritmo di svolgimento che non rinuncia alla spettacolarità «leggera» per farvi risaltare ancor più gli orrori. Quel tono leggero, con diversi momenti ammiccanti al varietà, sembra in effetti dare ancora maggior spessore al suo aspetto tragico: in fondo, se non avesse annientato nel sangue, a ciclica scadenza, ogni minima forma e testimonianza di opposizione, avrebbe potuto esser catalogato (e accettato dalle masse) come una rivista, genericamente musicale seppure con stonature deflagranti, di malattia e perversioni, sempre ridendo per quanto a denti stretti.

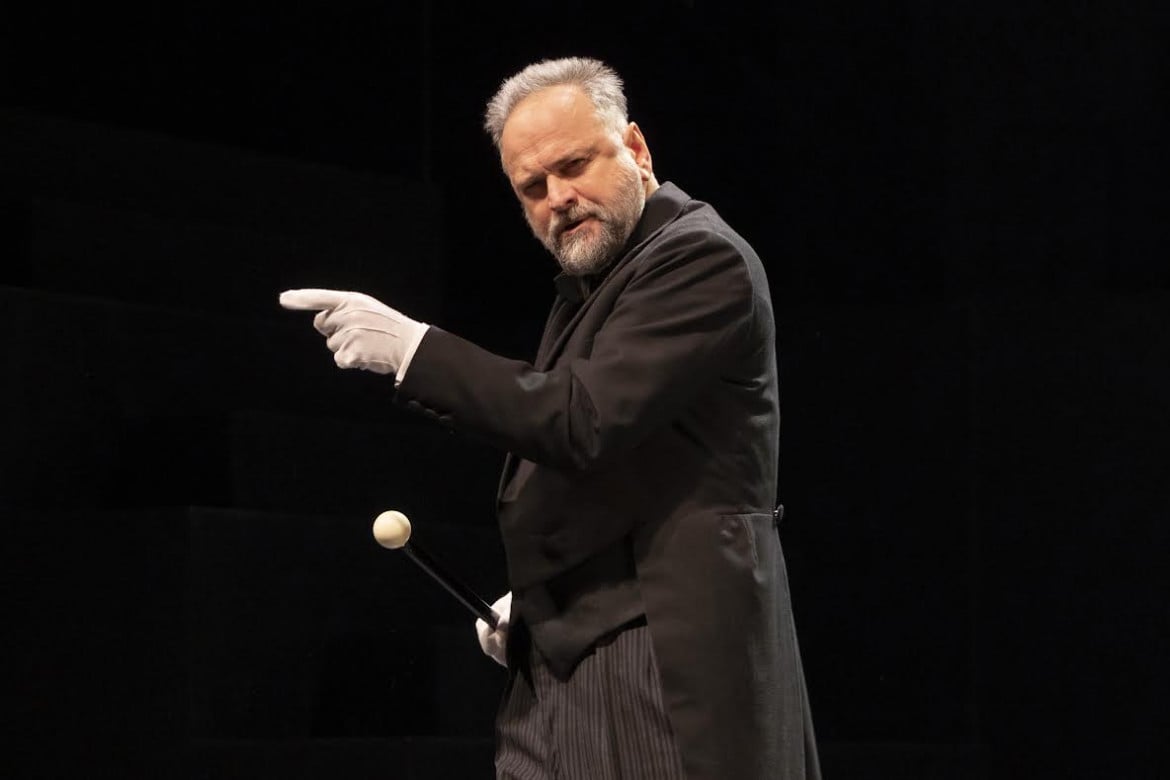

SUL PALCOSCENICO i due atteggiamenti si ribaltano continuamente uno nell’altro. Non a caso il protagonista è sdoppiato in una coppia d’alto livello: lo stesso Massimo Popolizio impersona «Benito il teatrante», mentre a Tommaso Ragno tocca «Benito Mussolini». Bravi e accurati entrambi a dare i due volti di un dittatore sbruffone quanto assassino, ma che in fondo, spudoratamente piacione, finì con l’essere sopportato da tanti italiani. Attorno a loro una compagnia numerosa di attori per lo più giovani o appena alle soglie della maturità, in grado di assolvere a diversi ruoli, anche i più diversi. Per ricordare almeno qualche nome, è bravissima come sempre Sandra Toffolatti, che dopo un’apparizione come canterina operaia di fabbrica, veste il fascino fasullo (tranne che per il duce) di Margherita Sarfatti. E tra i numerosi ruoli maschili, ha una funzione particolarmente importante (e di utile guida per il pubblico) Michele Nani che come «cronista» informato o riverente riporta numeri e luoghi di ogni fatto e fattaccio. E tutto, e tutti (vestiti a puntino da Gianluca Sbicca) si muovono in una scena apparentemente semplice ed essenziale di Marco Rossi, un boccascena in grado di animarsi, e zoommare oppure dilatarsi nelle sue fauci, a seconda delle necessità e degli episodi.

Ogni tanto, durante lo spettacolo, aleggia un’aura «ronconiana», che non è certo un difetto, perché di Ronconi regista molti di quegli attori sono stati allievi e interpreti, fin dalla loro formazione. E da lui hanno imparato a ponderare o centellinare accelerazioni e rallenti: una esigenza qui fondamentale per poter evocare di quel M figlio del secolo le Malefatte incredibili, che pure tanto successo ebbero. E che in questi giorni di guerra possiamo solo sperare non abbiano repliche, di nessun tipo e in nessun luogo.