«Stavo camminando sul sentiero con due amici – il sole tramontava – il cielo si era improvvisamente tinto di rosso sangue – sembrava un soffio di malinconia – Mi fermai, sporgendomi dalla ringhiera, stanco morto – guardavo le nuvole che ardevano come sangue e spada – il fiordo nero-azzurro e la città – I miei amici proseguirono – io ero lì, tremante di paura – e ho sentito come un grande urlo infinito attraverso la natura». È questo il primo testo su l’Urlo che si conosca, e che Edvard Munch scrive sul suo taccuino nel gennaio del 1892. Il testo subirà varie stesure nel corso del tempo, ed è un racconto molto visivo che all’epoca non era stato ancora tradotto in opera pittorica. Lo si può leggere, in una versione successiva, ne La danza della vita La mia arte raccontata da me, un’antologia degli scritti di Munch ora pubblicata in traduzione da Donzelli (prefazione di Hilde Bøe, traduzione di Ingrid Basso, illustrato, pp. 207, euro 32,00).

L’Urlo, dunque, ha richiesto diversi passaggi prima di pervenire all’esito che conosciamo. Già intorno al 1890-’91, l’artista realizza il primo schizzo correlato a quest’opera, Uomo appoggiato alla balaustra, che rappresenta un uomo solo davanti al paesaggio in una postura contemplativa di chiara ascendenza romantica. Ma è nel 1892 che Munch segna la tappa fondamentale di avvicinamento all’Urlo con il disegno a carboncino intitolato Disperazione, in cui il cielo è solcato da potenti increspature rosse. Qui il personaggio in primo piano è più vicino allo spettatore, il che ci permette di identificarci con l’artista e di condividere il suo rapporto con il paesaggio circostante. Inoltre due piccoli disegni a matita in bianco e nero, due studi per Disperazione, mostrano il modo in cui Munch lavora il motivo, avvicinandosi sempre di più all’Urlo nella sua versione finale, quando in uno di essi il personaggio non è più rivolto verso il paesaggio ma si gira leggermente verso lo spettatore. In entrambi gli schizzi il cielo è tormentato da nuvole inquiete.

Il dipinto Disperazione presenta una composizione e colori simili a quelli dell’Urlo, ed è Munch stesso a parlarne come di «immagini parallele». Non è chiaro quando e dove esattamente l’artista abbia realizzato le prime due versioni dell’Urlo, una a pastello, l’altra a olio. C’è però un cambiamento essenziale tra Disperazione e Urlo: in quest’ultimo infatti la figura umana è frontale allo spettatore, rivelando il suo volto spaventato e deforme. La sagoma quasi si confonde con lo sfondo. Il mondo interiore e quello esteriore si intrecciano, il personaggio è in simbiosi con ciò che lo circonda, e il grido sembra risuonare sia dall’interno che dall’esterno. In definitiva il passaggio dalla Disperazione all’Urlo segna un mutamento radicale nella riflessione e nella pratica artistica di Munch, che evolve da una concezione essenzialmente simbolista, proiettante il proprio stato psichico all’esterno, a una fusione di soggetto e natura in termini monistici.

Nel 1892 nel suo taccuino Munch descrive la natura come un’unica e medesima materia infinita: «Nulla muore – non ne abbiamo esempio in natura – Il corpo che si estingue – non scompare – le sostanze si dissociano – si trasformano».

E tale concezione si fa sempre più penetrante grazie anche alla frequentazione di Stanislas Przybyszewski e August Strindberg a Berlino, dove nel 1893 per la prima volta Munch mostra l’Urlo. Quando l’opera fu esposta, era uno dei Sei studi di una serie sull’amore, insieme a Sogno di una notte d’estate, Il bacio, Vampira, Madonna e Gelosia. Posto per ultimo nella successione dei dipinti, l’Urlo appariva come la parte di un discorso.

Questo modo di inscrivere l’opera in una serie rispondeva, in Munch, alla sua visione olistica del mondo, e rivelava la natura ciclica della sua pratica artistica. Stanco degli scandali (che se da una parte gli avevano garantito notorietà immediata, dall’altra avevano nascosto il significato delle sue opere), nell’esigenza di essere compreso dal pubblico, Munch invece di offrire testi esplicativi, preferì integrare l’Urlo ad altre opere, con le quali costruire una narrazione. La tela poté così essere interpretata come un urlo esistenziale di fronte alla caducità della vita, di fronte all’amore come parte integrante del ciclo della natura.

Queste riflessioni sull’Urlo sono alla base di un saggio di Trine Otte Bak Nielsen, oggi nel catalogo che accompagna l’importante e ricca retrospettiva Edvard Munch Un poème de vie, d’amour et de mort, al Musée d’Orsay fino al 22 gennaio, curata da Claire Bernardi ed Estelle Begué (catalogo in coedizione Musée d’Orsay e RMN, pp. 256, euro 45,00). E in fondo se c’è una cosa su tutte che questa mostra vuole con forza enfatizzare è che se anche l’Urlo è un’opera universalmente conosciuta, questo non significa che debba essere presa in modo isolato, perché per Munch nessuna opera lo è stata. I suoi lavori nascono gli uni dagli altri, si ripetono in diverse versioni, attraverso vari supporti, ma mai in modo pedissequo, e sempre con delle varianti. Così l’Urlo, pure se declinato in numerosi dipinti o incisioni, non va considerato come opera a sé stante, ma come parte del ciclo Il fregio della vita, questo sì assolutamente centrale in Munch. Ciclo di una grande coerenza, perché vi è corrispondenza profonda tra le opere. E la permanenza e l’evoluzione dei medesimi motivi nel tempo non fa che cementarne ancora di più l’unione, al netto delle forti evoluzioni stilistiche che l’artista vi ha impresso.

La prima volta che il ciclo de Il fregio della vita viene presentato è a Berlino nel 1902 durante l’esposizione della Secessione, dove le opere sono disposte con questo criterio tematico: l’amore, l’evoluzione dell’amore verso la gelosia e l’inganno, la malattia, la rappresentazione della morte, in cui un’opera chiave è Metabolismo. La vita e la morte, con Adamo ed Eva che rappresentano in modo continuo la rigenerazione della vita e della materia. Tali opere sono per Munch anche motivi da riprendere e declinare per lavori più decorativi e quindi di grande formato, che rispondono a delle commesse pubbliche (come dell’Università di Oslo, dove nel 1910 realizza la grande decorazione della sala d’onore) o private (come del mecenate Max Linde, che gli aveva commissionato la decorazione della camera dei figli, però mai eseguita). Il tema del ciclo vita-morte-rinascita e del rapporto uomo-natura, Munch lo afferma dunque con opere che nascono le une dalle altre e prendono il loro senso l’una di fianco alle altre come una sinfonia. Far comprendere il messaggio è allora farne comprendere l’insieme.

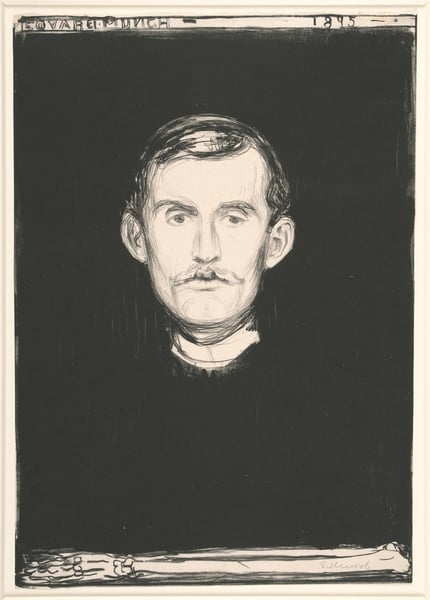

Interessante è notare, in mostra, come il primo e l’ultimo lavoro esposti siano autoritratti. Il primo è Autoritratto con sigaretta del 1895 e l’ultimo è Autoritratto all’inferno del 1903. La rassomiglianza con l’artista del primo e la visione alterata del secondo, aiutano a comprendere forse meglio come Munch, nel partire dalla propria soggettività, sia riuscito poi a trascenderla e a darle la risonanza di un messaggio più generale. «La mia arte è una confessione. Ho cercato di chiarire il mio rapporto col mondo. Quindi una sorta di egoismo. E pertanto ho sempre pensato e sentito che la mia arte permetterà anche di aiutare altri uomini nella ricerca della verità», dice l’artista, che di certo la sua verità ha saputo divulgarla anche con grande senso pratico. Contrariamente all’opinione diffusa, fin dall’inizio della sua carriera, che lo vedeva come un artista isolato, maledetto, che vive solo per creare e rifiuta qualsiasi attività commerciale, Munch è stato abilissimo stratega, certamente attento alle vendite, ma anche e forse soprattutto a mantenere, almeno fino a quando ha potuto, il controllo sulla propria opera e sulla sua ricezione.