All’American Academy, dove attualmente è borsista, avviene l’incontro con Emily Jacir (1972, vive tra Ramallah e Roma). Lo studio dell’artista e filmmaker palestinese è un ambiente spazioso con diversi tavoli, un divano azzurro e due poltrone bianche. Alle pareti schizzi e appunti disposti ordinatamente, alternati con post-it gialli. Tutto apparentemente sotto controllo…Partiamo dal progetto «Via Crucis» (pubblicato in «Translatio», Nero 2016) l’installazione permanente, commissionata da artache e inaugurata nel febbraio scorso, per l’antica chiesa cattolica di San Raffaele a Milano.

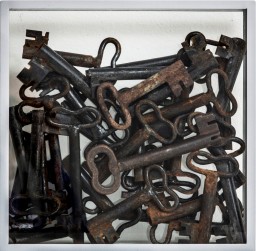

Questa «Via Crucis» sembra una metafora dell’esodo forzato e della sofferenza del popolo palestinese attraverso riferimenti come il filo spinato, la valigia, i bossoli, le chiavi delle case espropriate, il tessuto di un abito femminile tradizionale e anche il ricordo di Vittorio Arrigoni nel tondo Simone di Cirene porta la croce di Gesù «frammento di una barca da pesca di Gaza»…

Sì, è così. Per il progetto della Via Crucis sono stata contattata tre anni fa. Ho risposto subito in modo positivo, perché in quel momento stavo facendo una ricerca sulle reliquie provenienti dalla Palestina che si trovano in Italia, come ad esempio nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Ho accettato anche perché la relazione Italia/Palestina è speciale e diversa da tutti gli altri paesi europei e del mondo. L’Italia è un paese arabo! (ride). Per me l’arabo è come un dialetto latino, come il siciliano o l’Arbëresh. La prima cosa che ho fatto è stata rimanere da sola nella chiesa per una settimana. Volevo capire da chi fosse frequentata e quando. Durante quella settimana ho scoperto il silenzio che c’è in quella chiesa che si trova nel centro di Milano, nella confusione dei centri commerciali e dei negozi di Prada e Gucci. Le persone vi entrano per cercare un po’ di pace e meditare. È una chiesa senza una parrocchia. Lì non vengono celebrati matrimoni o battesimi e, siccome è una chiesa d’adorazione eucaristica, l’ostia è sempre esposta sull’altare. Ho scelto di realizzare dei tondi di alluminio, di cui sette sono scritti in arabo e sette in italiano, sia per l’architettura che presenta una serie di elementi circolari sia in riferimento all’ostia. Poi ho fatto tante ricerche in Palestina e in Italia. In Palestina ho seguito il pellegrinaggio dei cristiani italiani durante la via crucis a Gerusalemme, nella via Dolorosa. I pellegrini sono totalmente fuori dalla vita reale e quotidiana che si svolge lì e non sanno che ci sono anche i cristiani della Cisgiordania che non hanno la possibilità di andare a Gerusalemme per la Pasqua. È vero, quindi, che questa mia Via Crucis è una narrativa legata alla Palestina, ma devo dire che ce n’è anche un’altra legata a Lampedusa. È stato molto importante il mese che ho trascorso lì, nel luglio 2013. Ha dato una traiettoria differente a questo lavoro: la barca, le reti dei pescatori, il vetro. Ci sono pure delle foto che ho trovato lì, tra la spazzatura, foto perse dai migranti. Avevo la speranza che quei profughi della Siria, dell’Iraq o della Palestina, entrando nella chiesa di San Raffaele, si sentissero un po’ a casa.

In questo progetto, come altri tra cui «Change/Exchange» (1998) e «ex-libris» (2010-2012) viene utilizzata la fotografia. Qual è il suo ruolo nella ricostruzione della memoria collettiva?

In ogni progetto è diverso, come lo è la metodologia. In ex-libris la fotografia è una rivelazione, ha una valenza più documentaria. In Via Crucis il suo uso è simbolico ed è, soprattutto, un materiale come la pietra, il ferro o il cemento.

Anche la scrittura, quasi sempre in arabo, è un elemento che entra nella narrazione visiva…

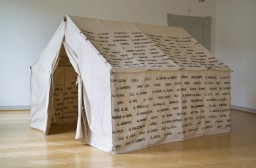

Nel progetto Stazione (2008-2009), commissionato per Palestine c/o Venice, evento collaterale della 53/ma Biennale di Venezia, che all’ultimo momento venne cancellato dalle autorità municipali senza alcuna spiegazione, avevo tradotto in arabo i nomi delle stazioni della linea 1 del vaporetto. La parola «arsenale» deriva dall’arabo dar al-sina’a. L’uso della scrittura bilingue serviva per sottolineare la relazione che c’è tra il mondo arabo e l’Italia. Per la tenda di Memorial to 418 Palestinian Villages Which Were Destroyed, Depopulated, and Occupied by Israel in 1948 (2001), invece, ho usato l’alfabeto latino e la traduzione dei nomi in inglese perché, se avessi usato l’arabo, sarebbe stato un oggetto orientaleggiante e muto. In questo caso, per me, la tenda funziona come fotografia: è la documentazione dei tre mesi che ho trascorso nel mio studio al Ps1 di New York lavorando ogni giorno insieme a più di 140 persone che hanno ricamato i nomi dei villaggi. Eravamo palestinesi che, pur provenendo da quei villaggi, non conoscevano l’arabo scritto. Ma questo non cambia lo stato delle cose: lo stesso dolore, la stessa lotta, la stessa ingiustizia. Persone di diversa provenienza, studenti, professionisti: parlavamo, scherzavamo, ballavamo, c’erano la musica e il narghilè. Allora cominciava la seconda Intifada, eravamo in molti a vivere tra New York e la Palestina. Non c’era giorno in cui sui giornali non comparissero titoli come «Palestinesi terroristi». In quel periodo, lo spazio sociale in cui stavamo lavorando per noi era l’unico luogo sicuro. Ho lasciato la tenda incompiuta. Lo spazio serve per aggiungere altri nomi.

Sì. Ho una lista… (sfoglia A star i sas far as the eye can see and as near as my eye is to me, il catalogo realizzato nel 2015 da Darat al Funun-The Khalid Shoman Foundation di Amman, ndr). Il progetto pubblico sui cartelloni pubblicitari a Ramallah del 2010 è stato cancellato, come è successo al Queens Museum of Art di New York nel 2002. Nell’archivio del museo avevo scoperto la brochure del 1964 del padiglione della Giordania (Mural of a Refugee / The Holy Land) all’Esposizione Universale di New York e l’avevo ristampata, ma non l’ho potuta distribuire perché la lobby ebraica lì è molto potente.

Nel catalogo «The future of a Promise» è indicato che sei nata a Riyadh, in «Palestine la création dans tous ses états» a Chicago, in «The Wall & the Check Points» a Dallas, in «Too early too late: modernity and the negotiable boundaries of time» a Ramallah, altrove Betlemme, Chicago…

Ah sì, sono nata in vari luoghi! Per noi palestinesi questo è normale.

Con Roma, in particolare, hai un rapporto fortissimo. Qui hai frequentato la scuola superiore presso le suore cattoliche irlandesi…

Frequento questa città da quando avevo 14 anni, qui ho fatto il liceo e ho iniziato l’università. A Roma mi sento a casa, la città mi conosce. Felicità, tristezza, amori, drammi… Anche la mia mente politica è nata qui. La prima manifestazione a cui ho partecipato è stata a Roma, negli anni ’80, contro McDonald’s che poi ha aperto in piazza di Spagna. Andavo anche a tutte le manifestazioni per la Palestina che allora erano grandissime, non come adesso. Amo Roma e l’Italia con tutto il mio cuore, vorrei un passaporto italiano!

Come artista, però, prendi le distanze dal ruolo di attivista, sebbene tutto il tuo lavoro sia da sempre focalizzato su una storia che ti appartiene, quella della Palestina e del suo popolo. In particolare parli di resistenza, identità, ingiustizia, frustrazione…

Sono un’attivista, ma nella mia opera c’è anche altro. Se ci fosse solo attivismo la mia anima morirebbe. Durante i momenti più duri della vita l’unica cosa che mi fa sopravvivere è la poesia.

Roma è anche la città dove l’attivista e intellettuale palestinese Wael Zuaiter, nel 1972, è stato assassinato dagli agenti del Mossad. Sulla ricostruzione della sua storia hai incentrato «Material for a film», esposto recentemente in occasione della tua personale Europa alla Whitechapel Gallery di Londra e precedentemente a Sydney (2006) e a Venezia, dove hai vinto il Leone d’oro.

L’installazione è come un film. Quando si entra al suo interno si può scegliere da quale prospettiva vedere il film. In questo lavoro, la fotografia è veramente importante. Ma l’opera non è solo un documento su Wael, è anche il diario della mia vita quotidiana durante quelle ricerche. Il titolo si riferisce al capitolo Material for a film di Elio Petri e Ugo Pirro nel libro Per un Palestinese: dediche a più voci a Wael Zuaiter (1984) scritto dall’ex compagna di Wael Zuaiter, l’artista australiana Janet Venn-Brown. Feci una serie di interviste a persone che erano entrate nella vita di Wael. Lui era stato amico di Pasolini, Petri, Moravia. Volevo realizzare un progetto artistico in cui fossero presenti tutti i colori, i suoni, la vita di questo intellettuale; le strade, i caffé che frequentava, l’appartamento dove aveva vissuto. Quel capitolo sul film che Petri e Pirro avrebbero voluto fare, ma che non fu mai girato per la morte improvvisa di Petri, fu molto importante per me. Ricordo, poi, che in uno dei miei primi incontri con Janet Venn-Brown sedevo nel salotto della sua casa e lei entrò con un fagotto in cui era avvolto il libro che Wael aveva con sé quando fu assassinato, un’edizione delle Mille e una notte. Il suo sogno era tradurle dall’arabo in italiano. Sul libro si notava il foro di uno dei 13 proiettili con cui era stato colpito. Dopo aver visto il libro, non ho dormito per due o tre notti: facevo schizzi, prendevo appunti.

Poi mentre ero in Australia per la Biennale di Sydney del 2006 ho imparato a sparare e, con la stessa pistola usata dal Mossad, ho sparato un colpo a ognuno dei mille libri bianchi che ho disegnato, realizzando un’installazione. Ho ancora il callo sulla mano destra. Ho pensato a quante storie si potevano raccontare all’interno di quella di Wael e anche a tutte le altre che non sarebbero state mai narrate. In origine, la mia ricerca era partita dall’analisi di tutti i palestinesi uccisi in Europa dal Mossad, poi si era andata concentrando sulla figura di Wael Zuaiter. Le Mille e una notte è un libro in cui si raccontano storie per sopravvivere. Alla Biennale di Venezia, nel 2007, la stanza raccoglieva i capitoli del libro, o del film, sulla vita di Wael. Entrando si vedeva subito la piccola foto che lo ritraeva da morto, a terra sull’asfalto. Ma poi, come in un flashback si tornava indietro, sulle tracce della sua vita. Nell’installazione ho inserito un clip del film La pantera rosa di Peter Sellers (girato negli studi di Cinecittà nel 1963, ndr), dove Zuaiter per guadagnarsi qualche soldo faceva il cameriere e le registrazioni di tre rulli che mi aveva dato Janet Venn-Brown. Contenevano intercettazioni telefoniche sulla loro linea, che era sotto controllo. C’è pure una foto a colori in cui Janet è a Yarmuk, in Siria, dove Wael è stato sepolto. Anche da morto era proibito tornare in Palestina. Ecco perché l’ultima stazione della mia Via Crucis è dedicata al diritto umano di essere sepolti nella nostra patria, la Palestina.