Il 10 marzo sono iniziati i «test di italianità» per i primi stranieri non comunitari che hanno sottoscritto l’Accordo di integrazione, il cosiddetto «permesso a punti». Introdotto nel Testo Unico Immigrazione (all’art. 4 bis) nel 2009, dal «pacchetto sicurezza» dell’ultimo governo Berlusconi, questo istituto obbliga i cittadini stranieri che fanno richiesta di un permesso di soggiorno non inferiore a 12 mesi ad impegnarsi, nei due anni successivi al loro ingresso in Italia (più uno, per i “ripetenti”), ad apprendere la lingua italiana, ad acquisire nozioni sul funzionamento delle istituzioni e sull’organizzazione della vita civile e a mandare i figli alla scuola dell’obbligo, pena l’espulsione dal territorio nazionale.

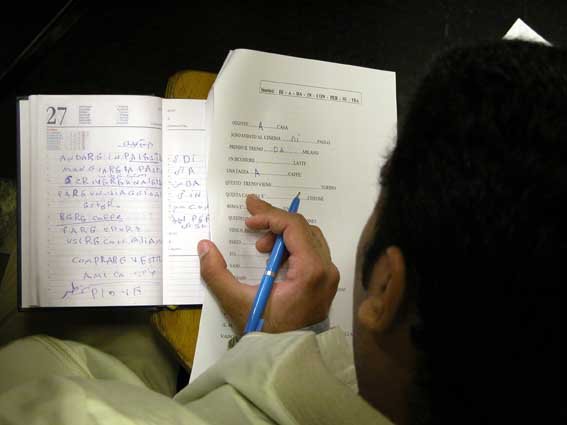

Questo aut aut vale per tutti, salvo alcune categorie specifiche di migranti. Ad oggi sono poco meno di 150mila le persone tracciate nell’Anagrafe dei sottoscrittori, in maggioranza giovani donne, giunte in Italia principalmente per motivi di famiglia, di lavoro e di studio. Dovranno dimostrare di avere rispettato gli obblighi previsti dall’accordo, attraverso la verifica della documentazione richiesta per l’acquisizione dei crediti (in tutto, 30). In mancanza della quale dovranno sottoporsi ai test di lingua italiana e di educazione civica somministrati presso i locali delle già oberate e burocratizzate amministrazioni dello Stato.

Per capitalizzare i crediti, e soprattutto per non vederseli decurtare, bisogna impegnarsi, meritare, stare al proprio posto. Esistono, infatti, negli allegati b) e c) del Decreto 179/2011 (che lo rende un istituto reale ed operativo), tabelle di sintesi degli “atti buoni” (crediti riconoscibili) e di quelli «cattivi» (crediti decurtabili). Non solo l’apprendimento della lingua italiana, la conoscenza del sistema Italia e l’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione per i propri figli (art. 2), considerati «atti necessari», pena la perdita della «patente».

I cittadini stranieri possono vedersi accreditare o decurtare punti a seconda se avviino un’attività imprenditoriale, eleggano il medico di base, prestino il tempo libero per attività associative e di volontariato, contribuiscano al gettito fiscale, accendano un mutuo: un vero e proprio processo di cittadinizzazione contabile, «a partita doppia». Ritorna nell’accordo (all’art. 2, comma 5) persino la dimenticata Carta dei Valori (frutto decomposto del già ministero Amato, governo di centro-sinistra), che da flebile atto di testimonianza in vita dell’identità italica, così come concepito nel 2007, diviene oggi misura d’integrazione, cui si deve aderire. In un guazzabuglio di principi costituzionali, dichiarazioni di buon senso e “condivisi” assetti valoriali propri della nostra comunità.

L’intero sistema si regge su un approccio conosciuto dai giovani italiani che frequentano l’università. Il mantra del merito e della valutazione, attraverso il sistema dei crediti, dei punti, delle certificazioni (così come quello degli indici di integrazione), risponde ad un’ossessione quantofrenica che governa la selezione dei ricercatori o la valutazione degli atenei e, in questo caso, più drammaticamente, le traiettorie di vita dei migranti. Una tecnica di governo aritmetico somma e sottrae; la vita controllata e digitalizzata diventa misura, punteggio. La stessa cittadinanza diviene un contratto in cui giocano in modo unilaterale la lealtà verso lo Stato e la dimostrazione di fedeltà e di conseguente meritevolezza.

L’orientamento securitario europeo viene interpretato con un’esasperazione identitaria tutta italiana: lavoratori, ospiti temporanei, trasparenti ed afoni in casa d’altri, perennemente assoggettati al rendere conto della propria vita. Si aprono nuovi mercati dei crediti, ma soprattutto viene individualizzata la responsabilità dell’integrazione. Sul migrante ricadrà, interamente, il merito della sua collocazione: attraverso l’impegno personale, l’operosità, il rispetto delle leggi, l’adesione ai valori e la fedeltà verso la comunità ospite meriterà il premio finale del «trattamento a punti», per un posizionamento sociale già dato e, soprattutto, subalterno.

Questa ambiguità tra emancipazione individuale e assimilazionismo neo-coloniale ritorna in più punti del testo di legge e rimanda al modello di società che si sta perseguendo. L’accordo di integrazione (e prima ancora, il test di lingua italiana per i lungo soggiornanti, anch’esso introdotto nel Testo Unico dal “pacchetto sicurezza” del 2009) è un dispositivo normativo estremamente insidioso, poiché crea ulteriori ostacoli ai percorsi singolari della mobilità umana. Di più, allude ad un processo di incorporazione lineare, univoco e doveroso, che nega l’estrema articolazione dei desideri dei migranti. L’analisi di questo dispositivo, e la sua decostruzione, dovrebbe diventare uno dei punti di azione della composizione “meticcia” dei movimenti che in questi anni si stanno battendo contro le politiche neoliberiste.

Un libro a più voci (di imminente uscita) che abbiamo curato, Il dovere di integrarsi, prova a mettere a tema il provvedimento legislativo ed i suoi effetti su soggetti e società.