Tra il maggio 1931 e il febbraio 1933, Marcel Griaule condusse attraverso l’Africa equatoriale, da costa a costa, la missione etnologica francese al cui giornale di viaggio Michel Leiris, allora trentenne alla sua prima prova in campo etnografico, diede il titolo Da Dakar a Gibuti: a André Malraux il titolo non piacque e il suo autore fu invitato a trovarne uno nuovo. Scelse L’Africa fantasma ora da Quodlibet/Humboldt (a cura di Barbara Fiore, traduzione di Aldo Pasquali, pp. 747, € 34,00), titolo allusivo e perturbante per lo sguardo etnografico allora in voga, evocativo delle presenze immaginarie che si sono susseguite nel tempo sul continente nero.

Disincantato e tormentato, il testo di Leiris si affermò – secondo l’antropologa Denise Paulme – come libro di culto amato da studiosi e perfino da adolescenti che individuarono in quel diario una veritiera «etnografia del sé», come ha scritto l’etnologo Jean Jamin. Eppure, quando fece la sua comparsa da Gallimard nel 1934, L’Africa fantasma fu considerato dal capomissione Griaule e dai maîtres-à-penser dell’etnologia del tempo – Paul Rivet, Marcel Mauss, Georges-Henri Rivière – «inopportuno» per la disciplina etnografica che allora si andava affermando, non senza difficoltà, sulle sponde della Senna.

Illusioni di una avventura

La spedizione si inseriva infatti in un contesto di modernizzazione della scienza etnologica e di glorificazione della missione civilizzatrice della Francia, che si era manifestata in tutto il suo splendore (lo ricostruisce Barbara Fiore nella postfazione al volume) nella Esposizione coloniale di Parigi che si era chiusa il 6 maggio al Bois de Vincennes, con milioni di visitatori incantati di fronte alla ricostruzione dal vivo degli ‘zoo umani’ e lo spettacolo della vita laboriosa e primitiva dei sudditi della Francia sparsi nel mondo.

Votata dal Parlamento francese e appoggiata dalle sue più importanti istituzioni culturali, la spedizione Dakar-Gibuti aveva il compito di raccogliere la documentazione scientifica per arricchire il vecchio Museo di Etnografia del Trocadéro con reperti freschi di arte, lingue, tradizioni e costumi raccolti sul terreno. E soprattutto, era chiamata a rafforzare i nuovi saperi etnologici sugli ‘uomini primitivi’, e a consolidare nei cittadini francesi la coscienza di un Impero, il loro, del quale occorreva mostrare tutta la varietà e ricchezza.

Allievo di Marcel Cohen e di Marcel Mauss, l’etnologo Marcel Griaule, che aveva alle spalle ricerche sul terreno in Etiopia, fu incaricato di guidare la spedizione, e nel corso di un incontro presso la redazione della Rivista di archeologia, arti e etnologia «Documents», fondata da George Bataille nel 1929, convinse Leiris, del quale era più anziano di soli sette anni, a unirsi alla spedizione. Lo scrittore francese militava allora nel movimento surrealista e si trovava, nella primavera del 1931, nel mezzo di una crisi esistenziale e produttiva che lo avrebbe portato ad abbandonare il lavoro di analisi iniziato da qualche mese e a fuggire da ogni regola e canone del vivere urbano.

Sotto la spinta del «bisogno furioso di cambiare aria», Leiris accettò l’invito del più anziano collega e si unì al gruppo di etnologi, linguisti, operatori del suono e delle immagini con l’incarico di ‘segretario-archivista’, cui spettava il compito di tenere l’agenda, compilare le schede e registrare gli oggetti raccolti dalla spedizione. Allievo anche lui di Marcel Mauss ma digiuno di cose africane se non per un breve e tormentato soggiorno di leva in Algeria (dove in uno squallido bordello per militari aveva costruito una relazione ‘di amicizia’ con una donna berbera, Khadija, di cui ci ha lasciato uno straordinario ricordo in Biffures/Carabattole) Leiris si accinse al lungo viaggio africano considerandolo una «avventura poetica», e con il solo desiderio di testimoniare il «massimo di verità» su se stesso e i suoi compagni gradualmente avvolti nelle pratiche, nei rituali e nelle «enormità» dell’etnologia coloniale.

Sulla via dell’ostilità

Immediato lo scontro: nel suo taccuino di viaggio e nella fitta corrispondenza che tiene con la moglie Louise Godon (Zette) riportata nelle ampie note all’edizione presente, Leiris registra da subito (l’11 giugno da Dakar) la sua delusione per l’attività etnografica («non è l’etnografia che mi interessa ma il viaggio in sé e lo spostamento») e il senso di crescente estraneità, «quasi vicino all’ostilità», che prova per i suoi compagni di viaggio, il suo sentirsi «solo tra loro tanto quanto mi potrei sentire solo tra i miei amici del giro di Bataille».

Non minore freddezza registra per il più generale «progresso delle scienze etnografiche»: più volte si chiede nei suoi taccuini «cosa sia venuto a fare», e si lamenta di dover passare intere giornate «a raccogliere oggetti, registrarli, imballarli». «Ho l’impressione di essere un contabile più di un avventuriero – scrive. Lo spettacolo dei bianchi (e) dei neri da loro imbastarditi mi disgusta sempre più». Ma è sui metodi sbrigativi della raccolta della Missione e sulla libera interpretazione del «permesso di cattura scientifica» accordato dalle autorità francesi che si accentua l’estraneità di Leiris.

Tra i Dogon del Mali, dove la spedizione si ferma a lungo alla ricerca di maschere rituali e di codici linguistici, assiste al furto del capomissione di oggetti prelevati da un altare kono – «Griaule afferra due flauti e li fa scivolare negli stivali» – scrive il 6 settembre; e pochi giorni dopo confessa alla moglie Zette: «non riesco ad appassionarmi se non momentaneamente al mio lavoro tanto più che i metodi utilizzati per l’inchiesta somigliano molto più a interrogatori di un giudice che a conversazioni su un piano amichevole, e i metodi di raccolta degli oggetti sono, nove volte su dieci, metodi di acquisto forzato se non di requisizione…; si saccheggiano dei negri col pretesto di insegnare alla gente di conoscerli ed amarli, cioè, alla fine dei conti, di formare altri etnografi che andranno anche loro ad ‘amarli’ e saccheggiarli».

Sebbene Leiris sembri consapevole delle molte trasgressioni commesse dalla Missione in nome della scienza, lui stesso si fa coinvolgere in operazioni di bassa lega, dal furto notturno di una statua di legno dogon, insieme all’amico e musicologo André Schaeffner («lui appassionato di musica, io questuante di poesia»), fino all’imbarazzante imballaggio notturno di quadri e trittici asportati dalle chiese di Gondar contro cui il clero locale si sarebbe opposto, con forza ma invano, alla vigilia della partenza dalla città.

Il 28 settembre 1931 Leiris chiosa sommessamente nel suo taccuino: «Che cosa sinistra essere europei». Non gli si può dare torto. Non a caso il volume, bandito dal Governo di Vichy nel 1941 con la consegna all’editore di distruggere tutte le copie in deposito, venne ripubblicato senza correzioni nel 1951, alla vigilia della decolonizzazione, e ancora nel 1981 da Gallimard, da cui fu tratta la traduzione italiana (Introduzione di Guido Neri, Rizzoli, 1984) presto esaurita e mai più ripubblicata.

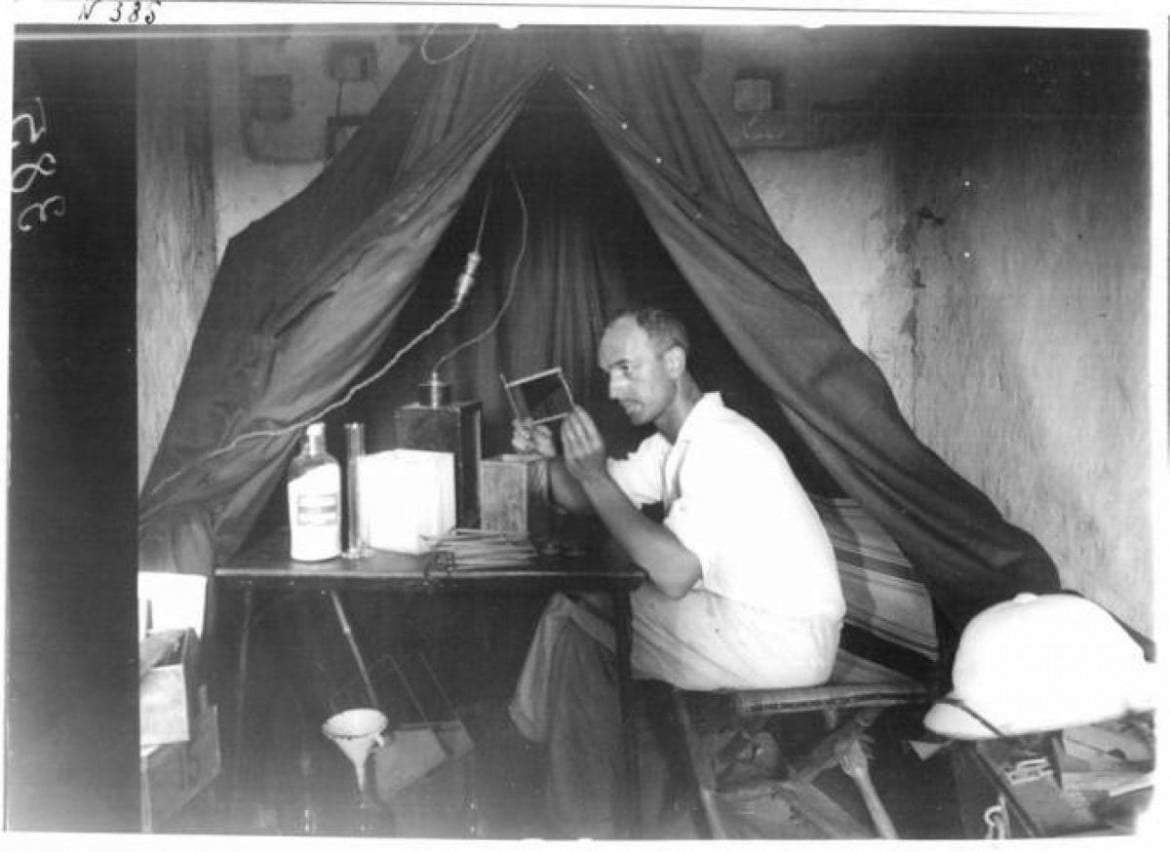

Solo nel 1996, sei anni dopo la morte di Leiris si sarebbe arrivati alla redazione, riveduta e annotata minuziosamente da Jean Jamin (con 40 fotografie della Missione) dalla quale è stata tratta la nuova edizione italiana di Quodlibet/Humboldt.

Oggi come allora, la scrittura di Leiris è in grado di affascinare il lettore non specialista: lo straordinario acume del suo sguardo, l’ampiezza e la ricchezza di riflessioni su di sé e sul mondo coloniale imbarbarito che lo circonda vanno ben oltre i Diari di denuncia di André Gide dal Congo si iscrivono nella grande letteratura del secolo, cui si sarebbe aggiunto il volume-confessione successivo, Età d’uomo, scritto a ridosso dell’Africa fantasma («Ho appena compiuto 34 anni, la metà della vita») pubblicato nel 1946 a guerra ultimata.

L’ etnologia di Leiris è tutta nel suo sguardo e nella sua capacità di rifrangersi in chi legge: «Trovo Emawayish intenta ad avvolgere il cotone attorno a dei fusi. Con la shamma rialzata, fa scorrere orizzontalmente il fuso sulla coscia nuda: su di esso si avvolge il filo proveniente dall’aspo piantato in mezzo alla capanna. Il diaframma del montone è sempre attaccato al palo centrale. Sul sedile accanto a me, Abba Jérôme, che come al solito ha la mia stilografica, raccoglie scrupolosamente i discorsi di un vecchio dabtara ubriaco… Io non parlo. Con chi dovrei parlare? Mangio i semi che mi danno, bevo il caffè che mi porgono. Guardo queste tre cose: il taccuino di Abba Jérôme, il diaframma del montone, il ginocchio nudo di Emawayish, e sento più che mai il mio irrimediabile isolamento».