Mise en scène with Arthur Penn, a Conversation è un dialogo intimo e allo stesso tempo tecnico che Amir Naderi intrattenne nel 2005 con Arthur Penn, il regista di Bonnie and Clyde, Piccolo grande uomo, Alice’s Restaurant, Bersaglio di notte,… ovvero con l’Autore di un cinema che negli anni Settanta ha riconvertito i generi cinematografici al racconto di un’America contradditoria e violenta. Il film dura quasi quattro ore (ma ce n’è ancora due di girato); Fuori Orario, che ne è co-produttore, lo trasmetterà domani notte.

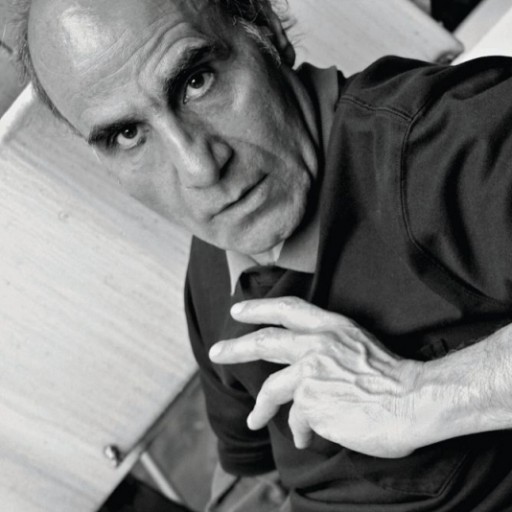

Naderi aveva incontrato Penn attraverso Jonathan Demme; per sei mesi il loro era stato un dialogo informale, ma quando si è reso conto di essere entrato in sintonia col collega, l’aveva convinto a filmare la conversazione (a patto di essere solo loro due nella stanza, aveva chiesto il regista americano). All’inizio Penn sembra distratto, oltre che molto timido, ma man mano si scioglie, si apre, scherza (e ricorda che gli piace e sa dirigere la commedia, anche se l’ha fatto in prevalenza a Broadway).

Le domande di Naderi ora tecniche (quante cineprese ha usato in Anna dei miracoli) ora personali (la prima volta che ha fatto l’amore) stimolano il regista americano, che non è mai evasivo nelle sue risposte, e le quattro ore volano, a seguire il fitto conversare e le sue digressioni.

Il dialogo ha tre temi: la vita (non la «biografia») di Penn, le sue esperienze e le persone che lo hanno influenzato; i suoi film visti nel contesto della storia del cinema americano (paragonando le donne di Ford e Hawks, o con apprezzamenti per George Stevens e meno per Manckievicz; meglio il Kazan teatrale che quello cinematografico; ma si parla anche di Bertolucci, Pasolini e Nouvelle Vague) e naturalmente la mise en scène.

Penn fa la dichiarazione programmatica che l’uso del linguaggio del cinema è parte della storia stessa; che tecniche di ripresa e montaggio sono il significato stesso della scena. I due discutono quindi di singole sequenze, i cui dettagli Naderi evoca con precisione, per spiegarne le scelte di montaggio, sottolineando l’importanza del ritmo, appresa da Penn in tv, la regia degli attori (con l’uso di long takes per dar loro il tempo di sviluppare l’emozione) e il lavoro metodico con gli sceneggiatori. Il tutto raccontato in un’inquadratura ravvicinata fissa, senza montaggio di clip.

Vita difficile quella del bambino Penn poiché la madre, separatasi dal marito orologiaio, dovendo badare al primogenito Irving (diventato poi un noto fotografo), cagionevole di salute, aveva mandato Arthur a vivere con altre famiglie, per fortuna animate da figure di donne belle e materne, la cui grazia aveva lasciato una traccia non priva di un certo erotismo, nel suo ricordo. Questo abbandono, il fatto che madre e padre dessero per scontato che poteva farcela da solo e che non lo stimassero quanto il fratello, aveva creato in lui una grande rabbia, di cui parla apertamente quando Naderi gli chiede da dove viene la violenza così forte, sia dal punto di vista visivo che emotivo, dei suoi film.

L’altra componente che Penn cita per rispondere a questa domanda è l’esperienza personale durante la seconda guerra mondiale, gli anni in fanteria, a vedere che la gente quando muore non tira un sospiro e china la testa come nei film, ma il corpo si contorce, il sangue sgorga a fiotti e i gemiti sono strazianti. Di questo si è ricordato per il finale di Bonnie and Clyde, sequenza in merito alla quale Penn racconta anche l’uso di più macchine da presa, come era stato abituato a fare in televisione e che fece allora scandalo a Hollywood. Si trattava di quattro cineprese che riprendevano in sincrono l’azione; perché un altro tratto caratteristico del suo stile era la frammentazione del punto di vista – la storia raccontata dal punto di vista di più personaggi, come in Piccolo grande uomo.

In merito a questo film, che è il più emblematico forse del modo in cui Penn aveva rimesso in discussione la storia del suo paese e i suoi pregiudizi (razziali, culturali e sessuali), il regista, nella lunga conversazione, attacca il concetto stesso di Storia nazionale, ricordando che «La Storia è la bugia in cui decidiamo di credere.»