Dagli autisti di autobus e metropolitane ai dipendenti delle società di commercio on line, dagli impiegati comunali ai bancari: in Germania i lavoratori dei servizi pubblici e privati sono organizzati, dal 2001, in un’unica grande federazione sindacale, Ver.Di («Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft»). Dalla fondazione ne è segretario generale Frank Bsirske, 61anni, rieletto due anni fa per la quarta volta alla guida di un’organizzazione che conta oltre 2 milioni di iscritti: dopo quella dei metalmeccanici (Ig-Metall) è la seconda maggiore federazione sindacale del Paese per numero di aderenti.

Segretario Bsirske, il movimento sindacale spinge per un cambiamento politico, reso necessario dalle difficili condizioni in cui versano molti lavoratori e disoccupati. Eppure, a quasi due settimane dal voto non si registra nessuna vera Wechselstimmung, nessuna «aria di svolta»: come mai?

Nel settore dei bassi salari e del precariato c’è rassegnazione e difficoltà nell’organizzarsi per esercitare un’influenza sulla politica. Manca la speranza di poter cambiare la propria condizione, anche attraverso l’esercizio del diritto di voto. Inoltre, sappiamo già da decenni che i disoccupati sono difficili da organizzare: un movimento di disoccupati è tendenzialmente un’eccezione. Ma comunque, anche se non c’è una Wechselstimmung, una «atmosfera di cambiamento», io non darei per scontato che a vincere il 22 settembre saranno democristiani e liberali. Vedo socialdemocratici e Grünen in condizione di recuperare consensi, anche per aver preso le distanze dalle precedenti scelte politiche. Oggi la Spd ha certamente posizioni vicine alle richieste di nuova regolamentazione del mercato del lavoro che facciamo dal sindacato. Il discorso vale anche per i Verdi e naturalmente per la Linke – che è una socialdemocrazia di sinistra, e nell’ex Germania est forse una socialdemocrazia tout court.

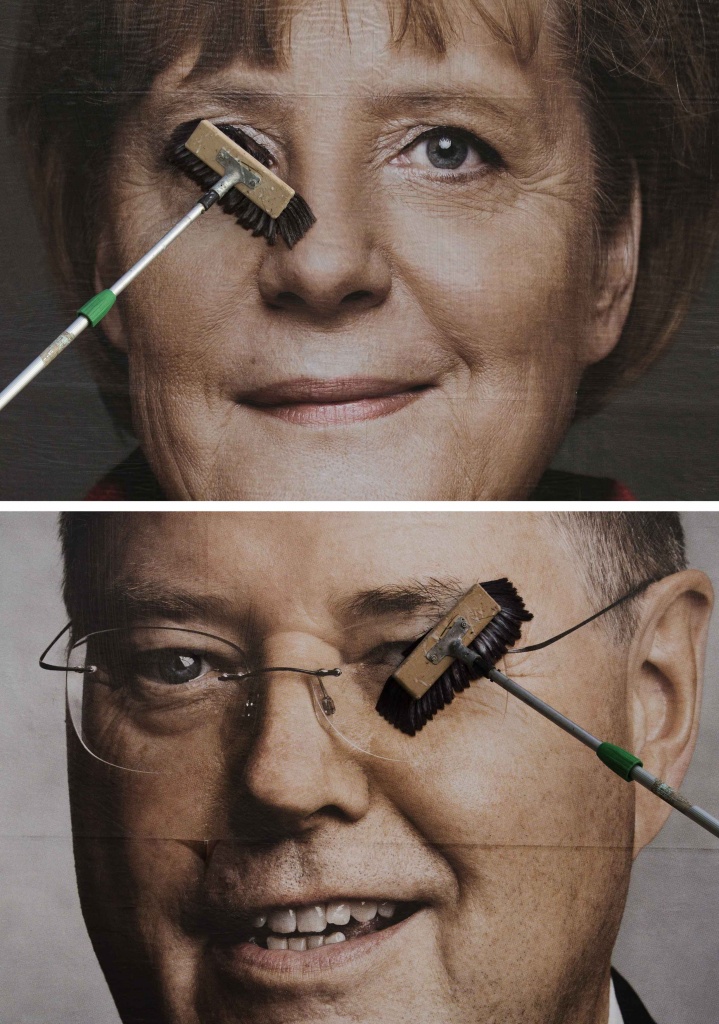

Il candidato cancelliere della Spd Peer Steinbrück è stato in passato sostenitore delle «riforme» neoliberali del governo di Gerhard Schröder (la cosiddetta Agenda 2010), oltre ad avere ricoperto il ruolo di ministro delle finanze nel governo di grosse Koalition. Ha una problema di credibilità?

Un certo scetticismo di partenza può essere giustificato, ma noi misuriamo il candidato su ciò che difende programmaticamente. Per noi è importante che la libertà di movimento – chiamiamola così – del candidato rimanga limitata, e che nel caso di una vittoria dell’alleanza social-ecologista facciano testo i programmi elettorali.

Le relazioni fra sindacati e Spd sono migliorate, dunque…

Direi di sì. Bisogna considerare che l’Agenda 2010 ha voluto rendere più facile la diminuzione dei salari, e con la deregolamentazione del mercato del lavoro è aumentata l’insicurezza delle persone. Oggi contiamo 1,8 milioni di posti di lavoro a tempo pieno in meno, il 30% in più di part time, e quasi la metà dei nuovi posti di lavoro sono a tempo determinato, grazie alla possibilità di non doverlo giustificare da parte del datore di lavoro. Senza dimenticare i 7,5 milioni di minijobs, un settore di lavoro povero che non ha pari in Europa. Per queste ragioni la Spd non poteva più rivendicare per sé il copyright della giustizia sociale. Ora siamo in una situazione nella quale sia la Spd che i Verdi riconoscono che il mercato del lavoro debba essere nuovamente regolamentato e le posizioni si sono riavvicinate: e questo è fatto politico importante, che non va assolutamente sottovalutato.

Nella vostra piattaforma per il cambiamento politico chiedete «un’Europa sociale». Cosa significa, al di là della formula?

Significa cambiare la politica del governo Merkel: la crisi è solo peggiorata, come mostrano i dati sul debito pubblico greco. L’orientamento verso una generalizzazione del «modello Germania» nell’ambito del fiscal compact e del patto per la competitività è nefasto, perché tale generalizzazione è impossibile. La Germania è chiaramente corresponsabile dell’origine e dello sviluppo della crisi. È sbagliato, come fa il governo tedesco, negare una garanzia comune europea dei debiti pubblici dei vari Paesi: così si rendono più profondi i problemi generati dal trattato di Maastricht, e cioè aver creato un’unione monetaria che non è stata collocata all’interno di un’unione politica e fiscale. A Maastricht è stato programmato uno sviluppo tale da rendere inevitabile che le differenze fra le singole economie nazionali diventassero più grandi. Questi problemi sarebbero esplosi comunque, anche senza la crisi mondiale, che non ha fatto che accelerarli. Detto ciò, la gestione del governo Merkel ha trasformato intenzionalmente una crisi finanziaria in una crisi del debito, il fallimento del mercato in un fallimento dello stato, diffondendo l’idea che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Abbiamo purtroppo dovuto assistere alla resurrezione del neoliberismo, un’ideologia completamente fallimentare.

Condivide l’analisi di chi dice che Merkel è riuscita a legare a sé alcuni settori del movimento sindacale, tipo la Ig-Metall, che hanno aderito al modello economico orientato all’export?

Il legame con i sindacati industriali all’insegna del modello economico orientato all’esportazione non è una novità, anche se devo dire che nella Ig-Metall sta crescendo una sensibilità favorevole al rafforzamento del mercato interno, agli impulsi alla crescita qui in Germania.

Proprio il ruolo della Ig-Metall mostra che le contraddizioni all’interno del movimento operaio europeo esistono. Come è possibile superarle? Come si riesce a rendere compatibili gli interessi dei lavoratori del Sud Europa con quelli dei lavoratori tedeschi?

Non dobbiamo nasconderci che per molti lavoratori tedeschi la crisi è sempre ancora una crisi degli altri: spagnoli, portoghesi, greci. Purtroppo si ignora che la crisi degli altri può diventare la nostra: pur crescendo la quantità di prodotti che vendiamo a Cina e Usa, bisogna tenere presente che il 40% delle nostre esportazioni vanno nella zona-euro e un ulteriore 20% va nel resto dell’Ue. Noi dipendiamo dalla salute di quei Paesi. Inoltre, c’è il rischio concreto che ciò che ora sta succedendo in Grecia possa succedere anche qua: sarebbe ingenuo pensare che sia impossibile. Ci sono rappresentanti del nostro governo e delle imprese, infatti, che cominciano a voler importare le ricette predicate per i Paesi in crisi. Proprio riuscendo a mettere in luce tutti questi pericoli, io vedo le basi per sviluppare un discorso comune contro l’austerità, che unisca la Germania al Sud Europa.

Riuscirà a nascere anche un vero sindacato europeo, che abbia un’autentica capacità di mobilitazione e di influenza politica di fronte ai poteri transnazionali?

Il tema da cui partire è la lotta alla politica di austerità, con la consapevolezza che la situazione in un Paese come la Spagna oggi è più grave di quanto non lo fosse negli Stati uniti del ’29. Noi cerchiamo di costruire un’azione insieme agli altri sindacati della Ue per rivendicare un «piano Marshall» che sia legato ad una trasformazione in senso sociale ed ecologico dell’economia: penso all’energia rinnovabile, all’educazione, ai servizi alla persona. Le cifre di cui parliamo sono 2,6 mila miliardi di euro in 10 anni, finanziati anche attraverso una tassa patrimoniale e una sulle transazioni finanziarie, entrambe a livello comunitario. Vogliamo legare tutto questo a una mobilitazione in vista delle elezioni europee. Nelle nostre file c’è molta delusione nei confronti della Ue: corriamo il rischio di una grossa ricaduta nell’astensione. È un grave pericolo, perché gli equilibri politici del prossimo parlamento europeo saranno tutt’altro che ininfluenti.

Siamo però ancora lontani da un vero sindacato europeo…

Sì, siamo ancora molto lontani da quel momento. Pesano le differenze delle culture organizzative nazionali. Anche le condizioni in cui ciascun sindacato agisce sono troppo diverse perché possano crearsi le condizioni per creare nel breve periodo un vero sindacato continentale. Ciò che è realistico fare, ora, è lavorare per aumentare sempre di più il coordinamento europeo fra le organizzazioni nazionali.