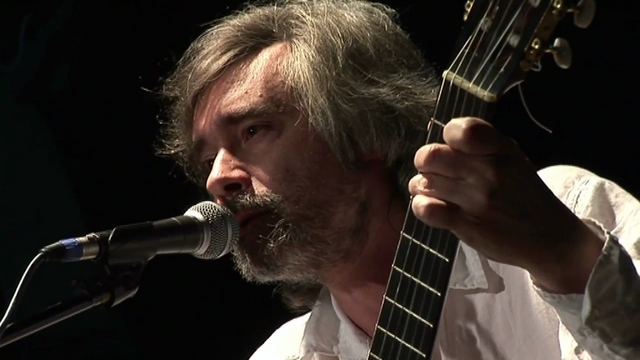

Il Dremong, orso tibetano di piccola taglia, è diventato famoso suo malgrado. Quasi un animale totemico, ma cacciato e torturato per estrarne bile (ritenuta curativa nella medicina tradizionale cinese), balzato alle cronache per intervento di diverse associazioni animaliste che sono riuscite a interrompere quasi totalmente la crudele pratica. Max Manfredi da Genova con il suo carattere franco e schivo, malinconicamente allegro come tanti cresciuti e svezzati nelle ombre dei carruggi s’è identificato nel Dremong. E ne ha fatto titolo e quasi motivo conduttore per il suo nuovo, disco di «canzoni d’autore», realizzato anche grazie alla raccolta di fondi collettivi. Confermando ancora una volta che nella pattuglia dell’eccellenza dei cantautori italiani lui è nella prima rosa.

Dremong si presenta con una policroma copertina con un orso dipinto da Ugo Nespolo, una chiazza di colori forti che non lasciano indifferenti. Come le canzoni del disco. Ma quanto è «orso» Max Manfredi? «Gli orsi fanno una vita piuttosto difficile. Io sono, come loro, letargico, conviviale e insieme scontroso. Ma penso che qui finiscano le similitudini. Però fin da bambino, l’orso è stato il mio animale totemico. Mi piace molto anche il lupo, però. E i gatti, onnipresenti. Anche se, per dirla col poeta, «sono venuto come un maestro solitario a celebrare i sorci». Penso che gli uomini siano sopportabili quando adottano certe strategie animali simpatiche.»

Dremong è un disco molto «suonato» in cui risuonano note dal Mediterraneo e dal mondo. Ma che tipo di viaggiatore è Manfredi? «Guarda, è strano: quando vado in una città, di solito poi non la descrivo in una canzone. Le mie canzoni provengono da sedimentazioni mnemoniche, oppure da «invasioni». A volte mi ’invadono’ scene e strade di città dove non sono mai stato. Le storie del porto di Atene mi venne in mente nella stazione di Asti, ad esempio. Allora mi documento un po’ e le descrivo. Non è sempre così. Non sono un viaggiatore accanito, ma naturalmente nella vita sono stato in diversi posti del mondo, sia per suonare, sia per il piacere di visitarli. Eppure spesso nelle canzoni descrivo le città dove non sono stato. E chi c’è stato, o ci vive, stranamente le riconosce. Le cose mi piace viverle, ma non sempre c’è il passaggio fra quel che si vive e quel che si scrive».

Piogge, in Dremong è una «canzone enumerativa», come la canzone dei mesi di Guccini. Un modo per rapportarsi alla tradizione popolare oppure un esercizio di stile nel senso migliore del termine. «Tutto questo, penso agli affreschi e alle miniature che raffiguravano i mesi e le stagioni nel Medioevo e nei palazzi rinascimentali. Oppure certi più modesti calendarietti – cartolina. Però la mia canzone è anche una sequenza di impressioni liriche piuttosto accorate, e accurate. Non un esercizio di stile, a meno che non si contempli nell’esercizio anche l’emozione. La canzone di Guccini, precedente la mia ma di poco – Piogge risale agli anni Ottanta – è anch’essa servita da modello, e proprio comparando le due canzoni si può avvertire la grande differenza, e anche eventuali somiglianze del sentire e del dire in musica. Diciamo che mentre Francesco, cantando la rosa, il fiore dei poeti, confidava di pensare a Cenne della Chitarra e Folgore di San Gimignano, io ho preso le mosse anche un po’ da lui. Il modello musicale dell’arpeggio continuo, invece, l’ho mediato da certe canzoni di Leonard Cohen».

C’è molto folk nelle passioni personali dell’artista ligure. «Ascolto un po’ di tutto. Quasi tutto è «folk», ci sono tracce di musica popolare e tradizionale anche nelle composizioni classiche. Le musiche più scalfite e attraversate nelle mie canzoni, e specialmente in Dremong, sono quelle greche e klezmer, insomma, musiche ambulanti, viaggianti, migranti, non stanziali».

Chiude Dremong una canzone di resistenza e di anarchia ispirata a un racconto di Mario Mantovani… «Lui era un mago che s’inventava case di campagna, giornate ai laghi, caselli ferroviari dismessi, fiumi di prosecco e malvasia, cene e fumate intorno al fuoco, nelle colline e pianure lombarde. Ho voluto ricordarlo con una canzone cui ho dato il titolo di un suo racconto. Non so se gli sarebbe piaciuta, desolata com’è, ma spero di sì. Ho anche cantato una sua canzone, perché Mario scriveva anche belle canzoni, in un disco dell’amico Giorgio Cordini, che deve ancora uscire. E a questo proposito, delle cose nel cassetto: la priorità dovrebbe averla il lavoro che stiamo tenendo in frigo con il musicista torinese Giorgio Licalzi. Lì finalmente sono autore di testi e cantante, e lascio fare a lui per quanto riguarda le melodie o, almeno, gli arrangiamenti. Ne viene fuori qualcosa di inedito ma familiare. Le parole sono asciugate, calibrate, taglienti. Le musiche affascinanti, ritmiche e piene, come si dice, di «groove».