Pubblicato 3 anni faEdizione del 10 luglio 2021

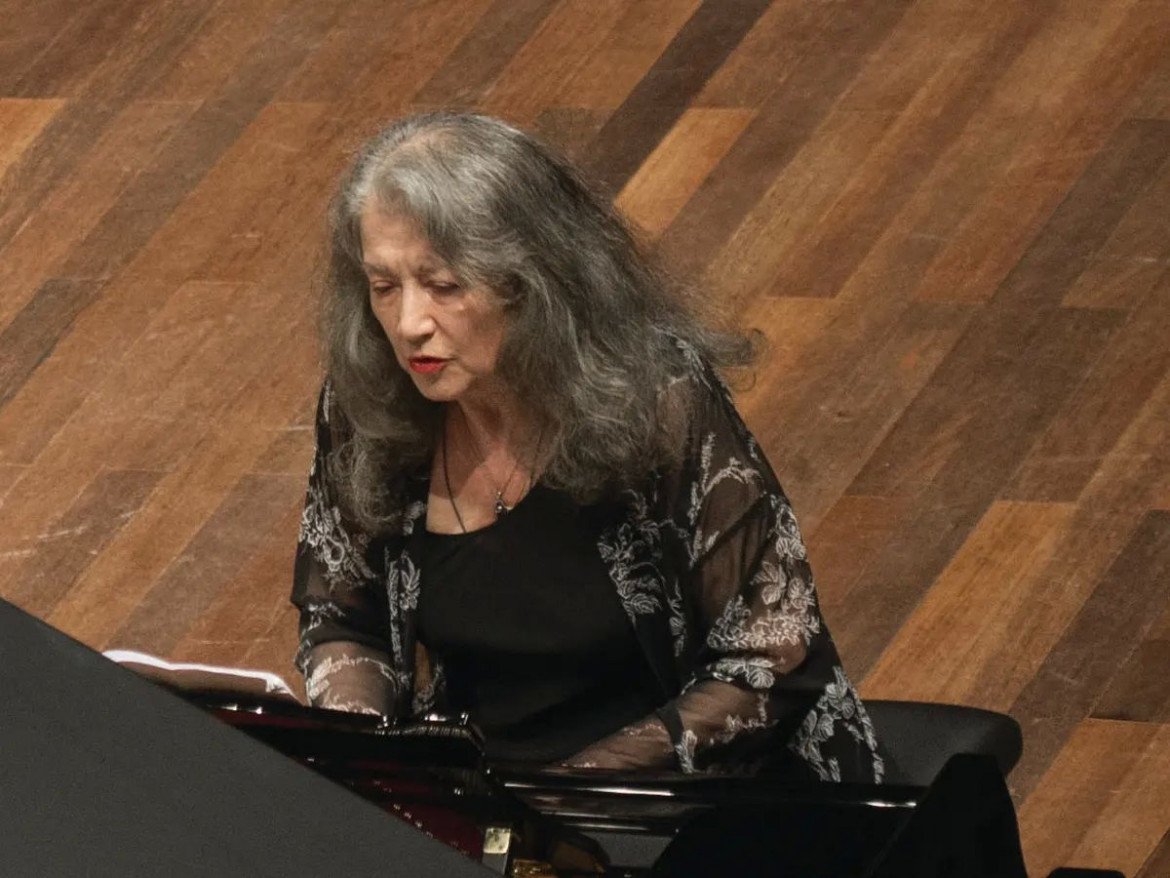

Non ricordo la data precisa, ma incancellabile è la traccia di un concerto a Salisburgo di Claudio Abbado, e Martha Argerich al pianoforte, al Grosses Festspielhaus, con i Berliner, per un’interpretazione travolgente del Concerto in sol maggiore di Ravel: venivano entrambi da una malattia e sembrava che questa avesse tolto loro i freni moderatori della ragione. Poche volte ho sentito così evidente, nel concerto raveliano, l’evocazione del jazz, e così forte da parte degli interpreti, direttore, pianista, orchestra, il piacere di abbandonarvisi. Ma la mia era un’impressione superficiale, suggerita dalla novità e dal coraggio della sfida interpretativa: i freni della...